値上げラッシュに対抗 ふるさと納税で必需品ゲット

もっとお得に 2022ふるさと納税①

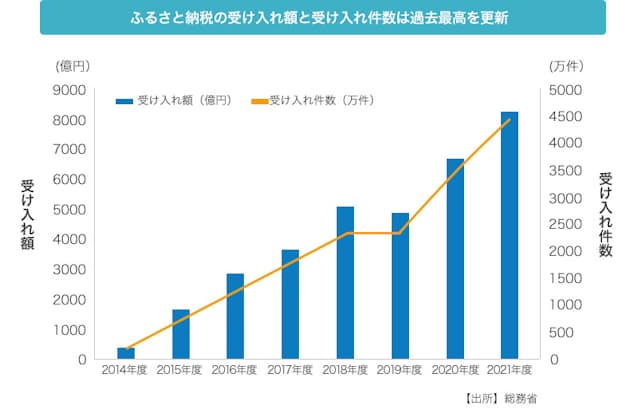

間もなく12月、2022年分の「ふるさと納税」の納付期限となる年末が迫ってきた。コロナ禍の"巣ごもり需要"の拡大で、21年の全国自治体のふるさと納税の受け入れ額は8302億円とコロナ前の19年に比べ1.7倍に達した。受け入れ件数も19年比1.9倍の4447万件で、金額、件数とも2年連続で過去最高を更新。これだけ利用者が増えれば、友人や同僚からも「ふるさと納税はお得」という声が聞こえるのでは。そこで、これまで無縁だった人はもちろん、経験者にも役立つ「ふるさと納税をもっとお得に活用する方法 2022年版」を3回にわたってお届けしたい。第1回は利用に際し理解しておきたい制度の基本的な仕組みをおさらいしつつ、直近の話題などをまとめてみた。

自治体に寄付、お目当ては返礼品

受け入れ額が8302億円と聞いても、すぐにピンとこないかもしれない。実は群馬県や三重県の22年度一般会計予算に相当する額だと言えば、行政におけるふるさと納税の存在感がいかに大きなものかが分かる。

ふるさと納税とは、本来納めるべき税金の一部を自分の故郷の自治体や応援している自治体に回し、地方行政に役立ててもらう制度。制度の名前こそ「ふるさと納税」だが、「子育て支援」や「環境保護」など使途を指定したうえで、任意の自治体に寄付をする形をとっている。寄付をした翌年に確定申告すれば、1年分の寄付総額から自己負担となる2000円を除いた額を、寄付した年の所得にかかる税金(その年に納める所得税と翌年請求される住民税)から引いてもらえる。

気を付けたいのが、ふるさと納税自体はあくまで税金の「先払い」であり、寄付をしたからといって本来払うべき税金の額は減らないということ。ただし、多くの自治体では寄付額の3割相当額までの返礼品を送付している。つまり、ふるさと納税をした人は、受け取った返礼品の総額から2000円を引いた分だけ得をすることになる。地方の特産品をえりすぐった返礼品は人気の肉や魚介、家電、雑貨などのモノから、旅行や体験などのコトまで多岐にわたり、こうした返礼品を目当てに寄付をする人が大半を占めている。

寄付をする際には、自分が制度を利用できる「上限額」を知るのが最初のステップになる。年間トータルで上限額を超えると、超えた分については先の控除が受けられず、「純然たる寄付」となる。上限額は寄付者の年収や家族構成などによって異なり、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」の「寄付金控除額の計算シミュレーション」などを利用すれば、簡単に自分の概算上限額を計算することができる。

源泉徴収票を待たずにピックアップ

一般的に税負担の重い人ほど上限額が高くなるため、同じ年収なら独身者が扶養家族のある人より多くの利益が受けられる。収入がない専業主婦や学生が自分名義で寄付をしても、そもそも控除の対象となる税金がないため、制度の恩恵にはあずかれない。年金生活者やアルバイト・パートなどの短時間労働者は、一定以上の所得があり所得税や住民税を負担していれば利用できる。

会社員など給与所得者だと、12月に勤務先から「給与所得の源泉徴収票」をもらえば、22年の正確な収入が分かる。だから、ふるさと納税の申し込みは例年12月末に集中しがち。でも、年末ぎりぎりに手続きをしようとすると、欲しかった返礼品が品切れになっていたり、自治体のサイトにつながらず寄付ができなかったりといった不都合が生じやすい。源泉徴収票を待たずに早めに返礼品をピックアップし、前年の収入を参考にざっくりと上限額を算出したうえで、その7〜8割を目安に寄付を進めておくとよい。

寄付先や返礼品を選ぶときに、最近のトレンドも知っておこう。これまで返礼品は高級魚介や牛肉、フルーツなど、自分で買うには抵抗を感じるプチぜいたく品が人気を集めた。今の話題は普段使いの雑貨や米など。ティッシュペーパーやトイレットペーパーを幅広くそろえる静岡県富士市や栃木県小山市などは、コロナ禍で大きく寄付額を伸ばしている。大手ポータルサイトは「外出制限などで潜在的なニーズが高まったこともあるが、制度そのものが利用者の日常に根付いてきた証拠では」とみる。今春以降の値上げラッシュでさらに拍車がかかり、調味料や食用油、ビールなどの食料品や酒類を希望する人も増えているという。

自治体にとっても、ふるさと納税は大きな意味を持つ。予算の枠に縛られて実現できなかった大胆な施策をする資金を得られるという点だ。北海道上士幌町は寄付金を原資に国内で初めて認定こども園を10年無料化した。さらに子どもが高校を卒業するまでの医療費も無料、中学生以下の子ども1人につき住宅の新築補助金を100万円支給するといった子育て支援策を次々打ち出している。「返礼品がもらえてお得」な制度というだけでなく、地域社会をより豊かに、より住みやすく変えていくきっかけにもなり得る。

旅行中に納税、お土産代に利用

自治体の魅力を若者を含めたより幅広い年代層に知ってもらおうと、独自の取り組みを始めている自治体もある。静岡県焼津市は22年8月、メタバース上の世界最大級のVRイベント「バーチャルマーケット 2022 Summer」に出展し、焼津市の観光や特産品を紹介する中でふるさと納税のPRを行った。ふるさと納税のデジタルポスターに触れると、自動的に同市の専用サイトに移り、リアルに寄付ができる仕組みだ。16日間の期間中にブースを訪れた人は14万人に上り、「20〜30代の納税者やメタバースを活用する感度の高いビジネスマン層にアピールできたという手ごたえを感じている」(同市ふるさと納税課)。同市は12月3日から18日まで開催される「バーチャルマーケット 2022 Winter」にも引き続き参加する予定だ。

寄付というハードルを下げる動きもある。ギフティが展開する「旅先納税」は、旅行中や出発前にスマートフォンで寄付をして電子商品券をもらえば、現地の宿泊施設や飲食店、レジャー施設、土産店などの支払いができる。22年11月末時点で利用できるのは北海道内を中心に20自治体強。JALとの提携で全国的な普及を目指している。神奈川県湯河原市、栃木県那須町、静岡県御殿場市などの観光地には、現金かクレジットカードで納税すると、その場で返礼品を持ち帰れる「IoTふるさと納税自販機」が設置されている。自販機の運営はグローキーアップ(神奈川県藤沢市)が担う。

返礼品や寄付の方法の多様化が進んだことにより、個々の納税者が自分のライフスタイルに合わせ、好きな時に好きなだけ制度を活用できる状況になってきた。これまで利用していなかった人にとっては、ふるさと納税デビューの好機と言えそうだ。

(ライター 森田聡子)

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。