学ばない日本人とリスキリング 社員の心を動かすツボ

KPMGコンサルティング 油布顕史プリンシパル

リスキリング戦略

社員にどうスキルを身に付けてもらうのか(写真はイメージ=PIXTA)

学ばないと言われる日本のビジネスパーソンが、どうすればリスキリングに主体的に取り組むようになるのか――。企業の人事や社員教育の担当者にとって、大きな悩みどころです。様々な企業で人事コンサルティングを手掛けるKPMGコンサルティングの油布顕史プリンシパルに、なぜビジネスパーソンが学んでこなかったのか、効果的な対応策はあるのかについて解説してもらいました。

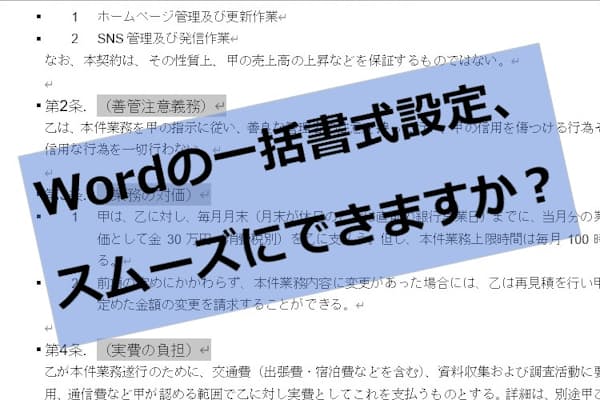

・リスキリングは、手段であり目的ではない。

・これまでの労働慣行や人事制度の影響で日本企業の社員は、そもそも主体的なキャリア形成が苦手。

・リスキリングする(させる)必要性を明確にし、表面的なスキルセットだけでなく働き手のマインドセット変革と両輪で進めるべきだ

・①自発的なキャリア形成意欲の啓発②仕事に必要なスキル・マインドの明確化③主体的行動をとった人への機会提供の3点セットが大切。

リスキリングする目的は明確になっているか

リスキリングは、「技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、新しい知識やスキルを学ぶこと」と定義できます。

DX(デジタルトランスフォーメーション)に関連したテクニカルな技法や新しい知識を習得することを想像しがちですがそれだけではありません。ビジネスモデルの変化に対応するためのあらゆる知識やマインドセットも含んでいます。

政府は、今後5年間で1兆円を投資すると総合経済対策でうたい 、社員の学びなおしを推進するよう企業に号令をかけています。企業の側も様々な施策の検討・導入を進めていますが、まだ効果が出ているようには思えません。

これには2つの要因があると思います。

1つは、社員をリスキリングさせる目的が企業側で明確になっていないこと。 DXやCDP(カスタマー・データ・プラットフォーム)、DMP(データ・マネジメント・プラットフォーム)といったはやりのワードを使ってリスキリングする必要性を説明しても、それだけでは社員の心に響きません。

2つ目は社員のマインドの問題です。「新たな知識・技能を習得したい/習得しなければいけない」という意欲・マインド がなければ行動につながりません。

自ら学ぶ習慣がない日本企業の社員

日本企業の社員は、自分自身のキャリアについて主体的に考えていない人が比較的多く、特にこの傾向は40歳以上のベテラン・シニア人材で顕著な印象を持っています。これは、日本の労働慣行や人事制度に根差す根幹的な要因が大きいと思います。

企業は終身雇用という長期の雇用慣行と、職務内容が限定されない総合職中心の雇用慣行のもと、様々な業務を経験するジョブローテーション制度や年功による一律昇格運用を採用してきました。

その結果、多くの社員は長期的な観点から自らのキャリアについて考える必要がなく、主体的に学ぶ/学ばない、というような意思決定をほとんどせずに過ごしてきました。

さらに、ゼネラリスト育成を主体とした異動配置によって、異動先の現場で必要となる知識やスキルだけでなく、現在保持しているスキル把握ができない社員を増殖させてしまいました。