パパ育休「とるだけ」防ぐには 家事・育児の予習肝心

男性従業員向けの「産後パパ育休」が始まり、育児休業を取得する男性が増えつつある。一方、育休中の過ごし方によっては、夫婦関係にマイナスの影響を与えるおそれもある。育休を有意義なものにするためには何が必要か。男性記者が経験者や専門家らと考えた。

最初の1週間は役に立てず 準備不足を痛感

記者(27)は昨年、第1子の出産に合わせて半年間育休を取得した。まず感じたのは自分の準備不足だ。育休前は「育児については生まれてから徐々に覚えていけばいい」と構えていた。

だが実際は、数時間ごとの授乳やおむつ替え、爪切り、入浴など、やるべきことが次々とやってくる。一つ一つ妻に聞きながら覚えていったが、産後の疲労が残る妻に負担をかけてしまった。最初の1週間はあまり役に立てず、せっかく育休をとったのに、と歯がゆかった。

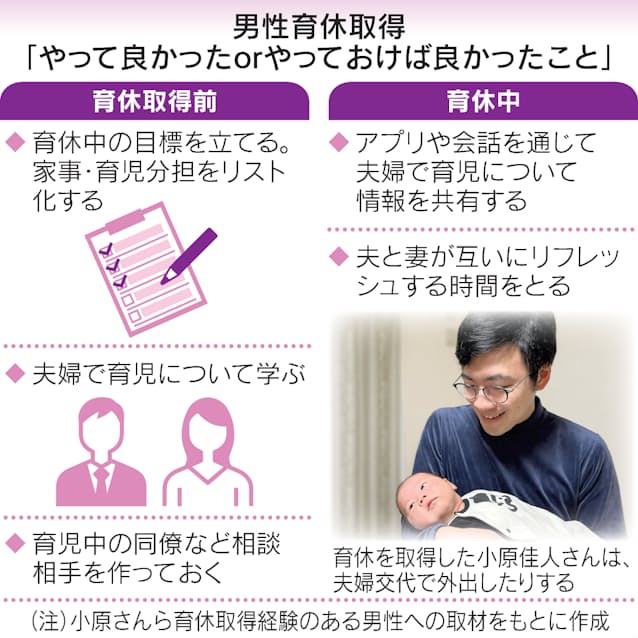

育休中の目標設定、アプリ使い夫婦で情報共有

東京都内でカスタマーサービスの仕事に就く小原佳人さんは、そんな状況を避けるため、夫婦で「育休中にお互いが一通り育児をできるようになる」との目標をたてたという。

2022年秋に第1子が誕生し、小原さんも1カ月の育休を取得。子どものおむつ替えなど、初めての作業は必ず2人で臨んだ。一方だけが詳しい作業が生まれないようにするためだ。

育児アプリなどのツールも活用し、ミルクの量やお互いの日記を共有した。「自分は気付いていない子どもの変化や妻の悩みに気付くことができた」(小原さん)

自治体の子育て講座に夫婦で参加するなど事前の準備も「いざ育児が始まると忙しいので、やっておいて良かった」と振り返る。

お互いの育児スキルを信頼しあっているため、土日に交代で友人と外出する、といった息抜きもしやすいという。「夫婦でいい育児のスタートを切ることができた」と話す。

22年10月に始まった「産後パパ育休」では、子どもの誕生から8週間以内に4週の休みを取ることができる。2回に分割することも可能だ。新制度で、より多くの男性が育休を取ることが期待されている。

男性育休、3人に1人が家事・育児時間「2時間以下」

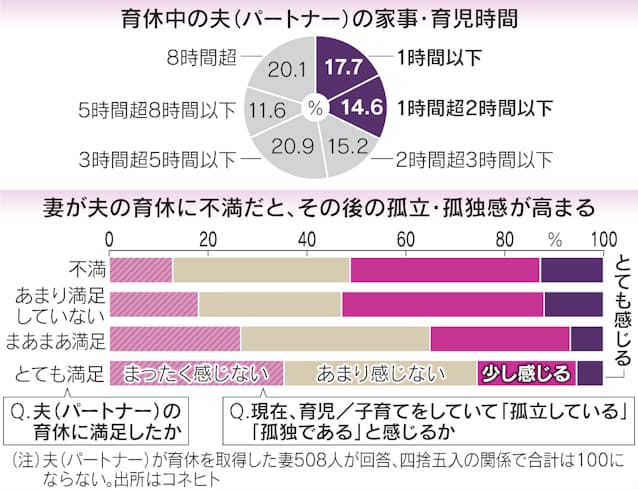

だが男性が育休をとっても家事・育児の分担が進まない「とるだけ育休」も指摘されている。日本財団とアプリ開発のコネヒト(東京・港)が19年に実施した共同調査によると、育休中の父親の3人に1人は家事・育児にかける時間が1日あたり2時間以下だった。

夫の育休内容に不満を感じた妻は、育児に関する孤立感や孤独感が高い傾向にある、との結果も明らかになった。育休中どう過ごすかが、育休後の夫婦関係にも影響を及ぼしかねない。

オンラインで妊娠・子育ての悩みを受け付ける、「じょさんしGLOBAL」(愛知県刈谷市)の杉浦加菜子代表は「男性育休は『予習』が肝心」と強調する。周囲に積極的に育児をしている男性が少ないため、夫は何をすればいいか分からず、妻に意思決定を委ねがちになるという。出産前に、夫婦で産後の女性の体の変化や子どもの発達などを学ぶことで、新しい生活がイメージできるようになる。

とはいえ張り切りすぎも禁物だ。「やれることは全部やるから」。22年5月から1カ月育休を取った村上大地さんは、開始時に妻にそう伝えた。出産後の体力回復に努めてほしいとの思いからだ。

夜間の子どもの世話や、夫婦の食事の準備、洗濯掃除など授乳以外の家事を一手に引き受けたものの、断続的にしか睡眠がとれず、1週間ほどで体力の限界を迎えた。「育児や日々の家事をリスト化し、大まかに分担を決めておくべきだった」と話す。

記者は話し相手の不在に悩んだ。育休中は他人との会話が極端に減る。夜泣きの対応など慣れない育児で、当初は気分が落ち込むことも多かった。あらかじめ復職後のキャリアや育児の悩みについて相談できる「パパ友」を見付けておけば良かったと感じている。

悩み相談やアドバイスの場 設ける企業も

悩み相談やアドバイスの場などを設け、育休を取得する男性社員を支援する企業も出てきている。「子どもの人見知り、皆はどう乗り越えた?」「このベビーカーが使いやすかったよ」。システム開発のWorks Human Intelligence(東京・港)は育休中や育児中の社員が情報共有できるチャット上のコミュニティーを運営する。男女200人ほどが参加し、子どもの発育や病気などの悩みを相談する場になっている。

パーソルキャリア(東京・千代田)は22年3月から、育休取得予定の社員を対象に、夫婦でどのように協力していけばいいかなどを考える「ともそだてガイダンス」を始めた。人事担当者のほか、育休を取得したことがある社員も参加しアドバイスする。

クラフトビール大手のヤッホーブルーイング(長野県軽井沢町)では約10人の男性社員が自分の育児体験を社内向けの講演会やメールなどで発信している。21年に3カ月育休取得した荒井隼人さんもその1人だ。「男性も大抵の育児はできる。最初は怖いと思っていてもやっているうちに慣れてくるし、子どもへの愛着も増してくる」(荒井さん)。

育休を検討している男性社員から「先駆者がいると取りやすくなる」といった反応が寄せられているという。

「夫にすぐ相談できるので、子どものことを1人で抱えこまなくていい。これが一番助かった」――。男性育休に対する妻の感想だ。初の子育てに不安を感じていたのは一緒だったのだ、と改めて感じた。

復帰して3カ月。離乳食作りなど新たな家事に四苦八苦する毎日だ。復帰時に女性の先輩からかけられた「育児は育休終わってからが本番だからね」との言葉を、胸に刻みたい。

(植田寛之)

[日本経済新聞朝刊2023年1月16日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。