脳と腸の意外な関係、認知症にも影響 和食で健康守る

日本語には「断腸の思い」「腹の虫がおさまらない」など、腸が脳という離れた臓器と感情を共有していることを示す表現が多い。今、腸の状態が脳に影響を及ぼし、健康状態も左右することが科学的に解明されつつあるが、私たちは脳腸相関の重要性を経験で知っていたのかもしれない(図表1)。

脳腸相関は多くの人の「腑(ふ)に落ちる」ためか、人で行った臨床試験の結果を根拠にした機能性表示食品でヒット商品も生まれている。腸を介する仕組みで精神的ストレスや睡眠の質を改善するという乳酸菌飲料などだ。日常的な不調にとどまらず、自閉症や鬱病をはじめ脳に関わる病気と腸の関連の研究も進行中だ。「腸内細菌が作った物質などが脳に影響を与えるルートが存在することが少しずつ発見されている」と佐治氏は指摘する。佐治氏は現代人のヘルシーエイジングにとって最大のリスクの1つである認知症と腸の関係を研究中だ。

腸内細菌が作った代謝産物 認知症リスクを左右

認知症は記憶力や認知機能の低下により、日常生活全般に困難が生じる病気。加齢に伴い患者数が増加する。その中で最も多くを占めるのが、脳神経が変性し、脳の一部が萎縮するアルツハイマー病だ。この病気と腸内細菌叢の相関を見た研究が多く発表されている。例えば、アルツハイマー病患者25人(平均年齢71歳)と健康な同年代の25人(平均年齢69歳)の腸内細菌叢を解析した米国の研究では、アルツハイマー病患者は腸内細菌の多様性(菌の種類の豊富さ)が乏しく、乳酸菌とビフィズス菌を含む腸内細菌叢の割合が減少していた[1]。

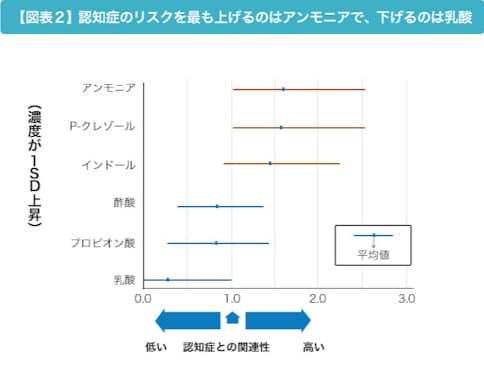

佐治氏が107人の患者を対象に腸内細菌が作った代謝産物を測定すると、複数の代謝産物の中でもアンモニア濃度が認知症リスクを最も高くしている一方、最もリスクを低くしていたのは乳酸濃度だった。具体的にはアンモニア濃度が1標準偏差(SD)上がると認知症リスクは1.6倍に高まり、乳酸濃度が1上がると認知症リスクは0.3倍に抑えられた[2](図表2)。

「血中アンモニア濃度が高くなると、認知障害やアルツハイマー病のリスクが高まるとか、便中アンモニア濃度は自閉症の子どもで高いといった研究もある。乳酸が腸内で増えているということは、これを作る乳酸菌やビフィズス菌などの有用菌が元気な状態だと考えられる」(佐治氏)。

これらの腸内代謝物に加え、佐治氏が脳腸相関で注目しているのがLPS(リポポリサッカライド)。大腸菌をはじめとする「グラム陰性桿(かん)菌」という種類の腸内常在菌の外膜に存在する物質だ。「腸管内でLPSが増えると炎症が起こり、腸のバリア機能が低下する」(佐治氏)。アルツハイマー病で死亡した患者の脳の海馬からLPSが検出されたという驚く研究も発表された[3]。歯周病菌由来のLPSが炎症を促す情報物質を産生して脳に炎症を及ぼし、アルツハイマー病と相関が強いと考えられているアミロイドβの蓄積に関わる可能性も見いだされている。

そこで佐治氏は認知機能が健常な人や認知症の前段階の軽度認知障害の人、認知症の人の食事内容と血液中のLPS濃度を調べた。すると、LPS濃度は軽度認知障害で有意に高い値を示した。また、LPS濃度が高い人は魚介類の摂取量が少ない傾向があった[4]。「体内の常在菌では腸内細菌の数が圧倒的に多いため、腸由来のLPSが何らかの炎症を引き起こし、認知症リスクを高めている可能性がある」(佐治氏)。動物性食品に多く含まれる飽和脂肪酸は血中LPS濃度を高め、魚に多いn-3系脂肪酸は低くするという研究もある[5]。

腸の状態が脳に悪影響をもたらし、認知症を引き起こすメカニズムについてはいくつか仮説があり、現在解明中だという。「腸内細菌叢がバランスを崩した際に生じるアンモニアやLPSなどの炎症成分が自律神経や血液循環を介して脳に悪影響を及ぼし、腸内細菌が餌を食べて産生する短鎖脂肪酸が炎症抑制に働くというのが興味深い仮説」と佐治氏は語る。

日本食、認知症リスク抑制に貢献か

佐治氏は自身の研究も含め、世界で行われた腸内細菌叢と認知症に関する臨床研究を分析し、論文にまとめている[6]。「認知症には腸内細菌叢の状態が影響しているのはほぼ確実。今後、腸内細菌叢に対する影響が強い食事について精緻に見ていく必要がある」と佐治氏は話す。

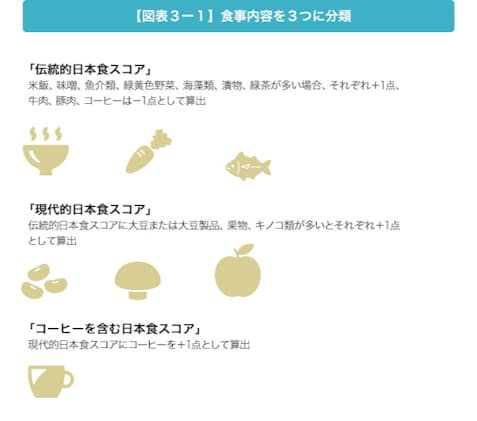

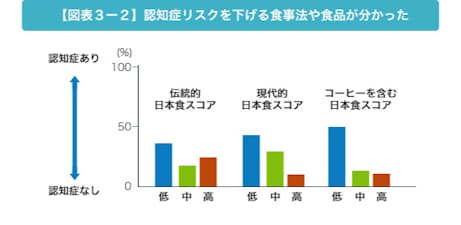

では、どのような食生活が日本人の認知症リスクを抑える可能性があるのか。佐治氏は日本人85人を対象に、その食事内容を「伝統的日本食」「現代的日本食」「コーヒーを含む日本食」の3つに分類し、認知症の関係について解析した(図表3-1)。明治期以降、日本の食卓に定着したコーヒーについては世界中で認知機能に好影響とする研究がある。

「ファストフードや飽和脂肪酸を多く含む高脂肪食などの西洋型食事は腸内に炎症をもたらし、認知機能低下の危険因子である一方、伝統的日本食は魚や野菜、豆類の摂取が多い地中海食と同様に認知症リスクを下げるという報告がある。今回はさらにどのような食品が認知症リスク低下に関わるのかをあぶり出したいと思った」(佐治氏)。その結果、図表3-2のように、大豆、キノコ、果物、コーヒーを含む食事は認知症有病率を下げた[7]。「被験者の血中LPS濃度も調べたところ、魚介類と果物はLPSを低下させていた」(佐治氏)。

認知症リスクを下げる可能性がある6つの食品

この研究結果を踏まえ、日本人が認知症を遠ざけるのに役立ちそうな6つの食品とそのポイントをまとめた。

〈大豆製品〉

佐治氏の食事調査でも、大豆の摂取が多い人は認知症リスクが低かった。豆類やイソフラボンの摂取が多いと、認知機能低下リスクが下がるという研究もある。「大豆には抗酸化作用の高いイソフラボンや食物繊維も含まれる。味噌や納豆など日本を代表する発酵食の材料でもある」(佐治氏)。

〈果物類〉

「腸の炎症物質であるLPS濃度が低い人は果物類の摂取が多かった」(佐治氏)。果物には腸の有用菌の餌になる水溶性食物繊維、抗酸化作用のあるビタミンCやポリフェノールが豊富。

〈キノコ類〉

「キノコは大豆と同様に日常的に食べている人、食べない人の差が大きい。キノコには肥満や糖尿病を抑制する効果もある」(佐治氏)。豊富な食物繊維やミネラルのほか、脳機能だけでなく骨や筋肉の維持にも関わるビタミンDの摂取源にもなる。

〈魚介類〉

魚に含まれる魚油(DHA=ドコサヘキサエン酸)は血液中濃度が高まるほど認知機能低下リスクが下がるという研究もある。「私たちの研究でも魚介類の摂取頻度が多い人は腸の炎症物質であるLPS濃度が低かった」(佐治氏)。

〈コーヒー〉

食事調査研究で高い認知機能改善効果を示したのがコーヒー。コーヒーはクロロゲン酸というポリフェノールを豊富に含み、日本人の主要なポリフェノール源とする報告もある。11の研究結果(対象者約2万9000人)を解析した中国の研究では、コーヒー摂取量が最も多い群ではアルツハイマー病リスクが低下することが分かった[8]。

〈プロバイオティクス(乳酸菌、ビフィズス菌など)〉

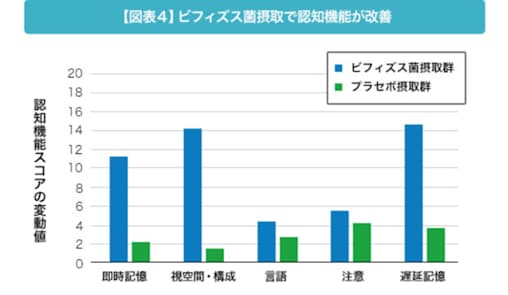

発酵食品は脳腸相関にも効果を示す可能性が高い。最近、国内で行われて世界的な注目を集めたプロバイオティクス研究が、ビフィズス菌「MCC1274」を16週間摂取することによって認知機能が改善したというものだ[9](図表4)。「被験者を無作為に分けるランダム化比較試験という信頼度の高い試験で得られた結果で、腸内細菌叢の乱れ(ディスバイオーシス)を正すことが認知機能改善に役立つ可能性があると考えている」(佐治氏)。

これらの食品は脳腸相関を健全にするのはもちろん、肥満や生活習慣病の予防、見た目の老化予防など若さの維持に多方面から働いてくれる可能性がある。まずは、あなたのライフスタイルに合う食品を選び、意識して食べるようにしてみてはいかがだろう。

(ライター 柳本操)

国立長寿医療研究センターもの忘れセンター医長、副センター長。岐阜大学医学部卒。兵庫県立姫路循環器病センター神経内科医長、神戸大学大学院医学系研究科大学院課程修了(医学博士)、川崎医科大学脳卒中医学教室特任講師・特任准教授などを経て、2015年から現職。腸内細菌と認知機能、脳卒中、心房細動、難聴などについて研究を行う。

[1]Sci Rep. 2017 Oct 19;7(1):13537.

[2]Sci Rep. 2020 May 18;10(1):8088.

[3]Front Cell Infect Microbiol. 2017 Jul 11;7:318.

[4]J Alzheimers Dis. 2022;86(4):1947-1957.

[5]Br J Nutr. 2020 Oct 14;124(7):654-667.

[6]老年内科,2020,2(4):464-472

[7]Nutrition. 2022 Feb;94:111524.

[8]Nutrition. 2016 Jun;32(6):628-36.

[9]J Alzheimers Dis. 2020;77(1):139-147.

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。