「永遠の命」を求めて 古代エジプト人がしていたこと

どんな宗教も死というテーマを避けて通れないが、古代エジプト(紀元前3100年ごろ〜紀元前332年)の人々は死を軸にした信仰の体系をもっていた。神官たちは、この世の生は墓の向こうの永遠の生への序曲にすぎないと語り、人々は、現世を精いっぱい生き、来世も同じように生きることを望んでいた。

しかし、死後の世界で豊かに暮らすためには、保存された体(つまりミイラ)や十分な備蓄のある墓、死者とともに暮らす動物などを用意する必要があった。これだけの準備を整えても永遠の命は保証されず、死者は冥界に行き、神の裁きを受けなければならないとされていた。以下では、古代エジプト人が永遠の命を確保するためにどんなことをしていたか、ご紹介しよう。

体を保存する

死後の世界に到着するためには、体が保存されている必要がある。だから、ほとんどの人が自分の遺体を生前の状態に近いミイラにしてもらいたがった。ミイラ化の程度は、経済的な事情によってさまざまだった。貧しい人の遺体は、洗ってそのまま砂漠の砂に埋められた。乾燥を促すべく塩の中に埋められることもあった。身分の高い人の遺体は、肛門から精油を注入し、内臓を液化させて香りをつけてから塩の中に埋められた。

新王国時代(紀元前1539年ごろ〜紀元前1075年)の富裕層や王族のミイラ作りには70日もかかり、特別な司祭によって行われた。遺体は洗浄され、清められた。血液は抜かれ、腐敗を防ぐためにほとんどの内臓が取り出され、特別な壷(つぼ)に入れられた。脳は鼻の穴からかぎ状の器具で引き抜かれ、捨てられた。心臓だけはそのまま体内に残された。古代エジプト人たちは、心臓は全人格の中心であると信じていたからだ。

処理が終わった遺体にはナトロン(干上がった湖底で見つかる天然の炭酸ナトリウム)を詰め、台の上に置いて乾燥させた。遺体の乾燥が進み、しぼんできたら、布切れを詰めて膨らませた。そして義眼を入れ、口紅などの化粧を施して、より生前に近い姿に仕上げた。乾燥が終わると、司祭たちは再び遺体を洗い、油と樹脂で覆って、数百メートルの長さの麻布を巻いた。最後にミイラは箱詰めされ、家族に返されて、墓に納められた。

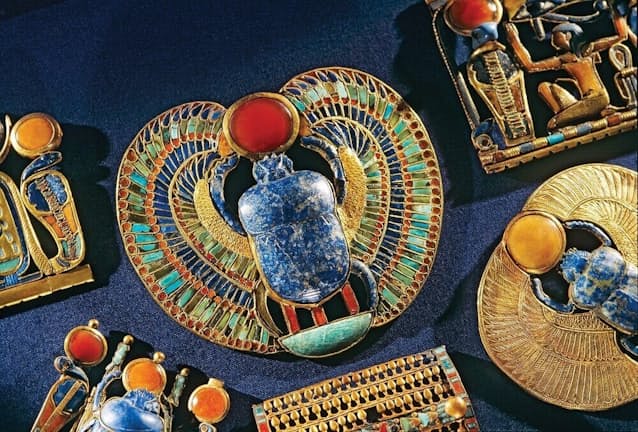

副葬品は潤沢に

最上流の人々の墓は生前から用意されていることが多かった。重要人物は、そのときが来ると、美しく装飾された何重もの棺に入れられた。棺はさらに石棺に入れられることもあった。墓が来世への入り口であることを信じていた古代エジプト人たちは、食料、ワイン、衣類、家具など、来るべき旅に必要になるものをすべて用意して墓に入れた。賢者として名高い第4王朝の王子ホルデデフは、「ネクロポリスのあなたの家を美しくし、西の住まいを豊かにせよ」と記している。「死の家は生のためにある」

古代エジプト人の墓には動物も入れられていた。石灰岩に彫刻を施した箱に入ったトガリネズミ、金箔やビーズの装飾で包まれた雄羊、アップリケを施された布に巻かれたトキなどのミイラのほか、小さなスカラベと、スカラベが食べた糞(ふん)の塊も発見されている。こうした動物の中には、亡くなった主人と永遠に一緒にいられるようにミイラにされたペットもいれば、死者の永遠の食事となるように切り分けられたものもいた。神々への祈りを込めて奉納された動物や、神の生ける象徴として大切に葬られた動物もいた。

審判の日

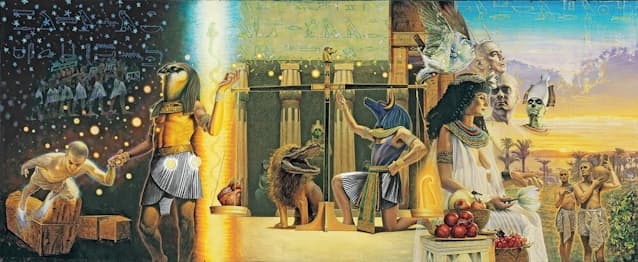

これだけ入念に準備をしても、まだ永遠の命が保証されたわけではない。死者はまず、自分が歩んできた人生について裁きを受けなければならない。古代エジプト人は、誰もが「カー(生命力)」と「バー(魂)」をもつと考えられていた。死が訪れると、まずは「カー」が肉体を離れ、さまよいはじめる。「バー」はその後も体内にとどまり、埋葬されると、呪文や墓の壁に描かれた絵、遺体に添えられた護符などに導かれて冥界への旅に出る。ハヤブサの頭を持つ神ホルスが「バー」を導いて炎とコブラの扉を通し、裁きの場へと連れていく。

裁きの場では、ジャッカルの頭を持つ神アヌビスが、死者の心臓と、真理と宇宙の調和を司(つかさど)る女神マアトの羽根を天秤(てんびん)にのせて重さを調べる。この儀式には「否定の告白」が含まれていて、死者は、窃盗も、殺人も、他人に迷惑をかけたことも、その他の罪も犯したこともないと言わなければならない。審判の様子は、冥界の王オシリスや他の神々が見守っている。審判に合格しなかった死者は、ライオンとワニとカバが合体したアメミットという幻獣に魂を貪り食われ、永遠に目覚めることはできない。

永遠の命を手に入れる

死者の心臓がマアトの羽根と釣り合い、審判に合格すれば、「バー」は再び「カー」と合体し、「アク」になる。「アク」は、美しい山と川がある「アアル(葦原、あしはら)」という明るい領域に出る。アアルはオシリスが支配するこの楽園で、愛する人々やペットと再会し、永遠に暮らすことができる。

とはいえ、死者は現世から永遠にいなくなってしまうわけでもなかった。死者の姿は見えなくても、現世に戻ってきて、供物を食べたり、妻と暮らしたり、召使にかしずかれたりする楽しみを享受することができると考えられていた。

(文 Ann R. Williams、訳 三枝小夜子、日経ナショナル ジオグラフィック)

[ナショナル ジオグラフィック 日本版サイト 2022年11月3日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。