筋肉量は心身の健康指標 朝のたんぱく質摂取で維持を

新型コロナウイルス禍で活動量が減ったという人は、筋肉量も低下している可能性がある。活動量の減少に伴い、食事から取るたんぱく質量も減っていたら要注意。どちらも心身を老化や病気から守る力の低下につながるからだ。

1日のたんぱく質 日本人は男性16グラム・女性7グラム不足

そもそも日本人はたんぱく質が不足しがち。年齢にもよるが、男性は1日当たりの目標量より最大約16グラム、女性は7グラム以上足りないと考えられている※(「令和元年国民健康・栄養調査」「日本人の食事摂取基準2020年版」より)。※「身体活動レベルが普通の人の目標量の下限」と「摂取量の中央値」の差

健康な高齢男女(平均年齢72才)10人を対象に毎日の歩数を普段の3割ほどに減らし、筋肉の減少度合いを見た研究がある。平均歩数を約6000歩から約1400歩に減少させた結果、脚の骨格筋量はわずか2週間で約3.9%減少し、血糖値を下げるホルモンであるインスリンが効きにくくなるインスリン抵抗性が約12%悪化。老化に伴って増える炎症物質も増加したという[1]。藤田教授は「運動不足は短期間のうちに筋肉量を減らし、体内の炎症状態を高めてしまう。一般的に活動量が減少すると食事量も減る傾向があり、筋肉の維持に必要なたんぱく質の不足を引き起こすのも問題」と指摘する。

たんぱく質の摂取不足が病気や老化加速のリスクとなることも、近年の研究で明らかになってきた。国立がんセンターが国内約8万人を対象に平均18.4年追跡した調査では、エネルギー摂取量に対するたんぱく質摂取量の割合が低いほど、女性では肺炎による死亡リスクが高かった[2]。

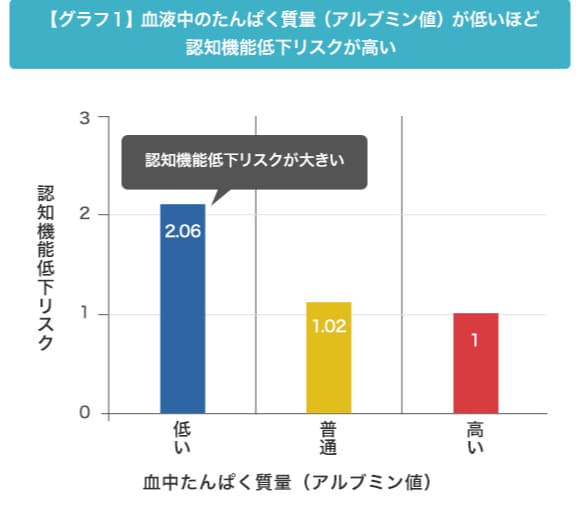

国内の高齢者873人を対象にした4年間の追跡調査では、たんぱく質充足度の指標となる血中アルブミン値が低いと認知機能低下リスクが2.06倍に高まった。さらに、赤血球数量まで少なくなるとリスクは2.62倍まで上がっていた[3]。「たんぱく質は全身の細胞を作る材料。骨格筋はもちろん、免疫機能を支える抗体、酸素をすみずみに運ぶ赤血球などもたんぱく質が不足すると作ることができない」(藤田教授)。

低アルブミン状態が定常化し、筋肉や赤血球のようなたんぱく質をもとに作られる組織・成分量まで減少し始めると、病気から心身を守る力まで低下していくというのだ。

筋肉は病気から速やかに回復するための予備能力

十分な筋肉を体に備えておくことは、いざ病気になったときの「保険」としても重要だ。体幹を支える筋肉量と腹部手術後の予後について8つの研究を検討したところ、筋肉量が少ないと合併症リスクが大幅に増加し、予後も不良だったという報告がある[4]。「術後に体は筋肉を分解し、アミノ酸を供給することによって、臓器の修復を助けようとする。筋肉は病気にかかっても速やかに健康状態に戻るための予備能力ともいえる」(藤田教授)。

食事でたんぱく質を取ると、小腸で消化・吸収された後にアミノ酸またはペプチド(2つ以上のアミノ酸が結合したもの)として血中に取り込まれ、骨格筋に運ばれて筋肉の合成に利用される。

しかし、年齢とともに筋肉の合成能力は低下し、若い人と同じ量のたんぱく質を取っても同じようには筋肉を作れなくなる。1度の摂取で筋肉の合成を最大限に高めるために必要なたんぱく質摂取量は、若者が体重当たり平均約0.24グラムであるのに対し、高齢者は約0.4グラムと、およそ1.7倍の量が必要になる[5]。

この理由として、藤田教授は「インスリンには血糖値低下だけでなく、血管拡張作用もあるが、加齢によってインスリンの効きが悪くなり、アミノ酸を筋肉に送り届ける力が落ちる。さらに、筋肉合成のスイッチを入れる必須アミノ酸のロイシンへの反応も加齢とともに低下する。こうした2つの要因が挙げられる」と説明する。

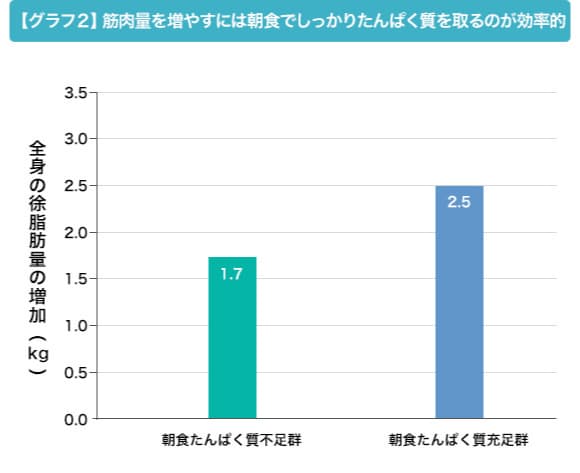

筋肉を維持するためには、年を取るほど意識してたんぱく質摂取を心がける必要がありそうだ。では、どのように摂取するのが効率的なのだろうか。「朝食で取るたんぱく質量を増やすのが良い。夕食から朝食までの間は絶食状態が続き、筋肉は分解モードになっているが、朝食でたんぱく質をしっかり取ると筋肉合成のスイッチが入り、合成力が底上げされる」(藤田教授)。しかし、この大切な朝のたんぱく質が充足できていない人は65歳以上では5~7割以上にもなるという調査結果がある[6]。

藤田教授は大学生を対象に、朝食にたんぱく質を追加した群と夕食に追加した群の2群に分け、3カ月間の筋肉トレーニングを実施した。その結果、朝食にたんぱく質を追加した群では筋肉量の増加度が高まることを確認[7]。「運動の効果を最大限に高めるためにも朝のたんぱく質摂取を意識してほしい」(藤田教授)という。

手のひらサイズのたんぱく質食品を朝食に追加

たんぱく質の取り方のもう1つのコツとして、藤田教授は「手のひらサイズのたんぱく質食品を1単位として考える」ことを薦める。「筋肉合成を維持するための目安は、1食当たり20グラム以上のたんぱく質を取ること。手のひらに乗るくらいの量の卵、納豆、チーズ、もしくはコップ1杯の牛乳、ヨーグルト、豆乳にはだいたい6~8グラムほどのたんぱく質が含まれるので、3単位を取れば約20グラムになる。日本人の場合、30~64歳では男性は朝食から平均15.2グラム、女性は14.1グラムのたんぱく質しか取れていないので、いつもの朝食に上記の手のひらサイズの食品1品を加える必要がある」(藤田教授)。

米国で肥満の成人男女207人が6カ月間のダイエットを行ったところ、たんぱく質摂取量を食事全体の約18%から約20%に増やすと、緑黄色野菜の摂取量が増加し、精製穀物と砂糖の摂取量が減るなどの改善が表れ、カロリー制限下でも筋肉量の低下が抑制されたとする研究報告があった[8]。「たんぱく質は満腹感も高めるので、余分な間食を減らすこともできる。たんぱく質摂取増を意識すると食事全体の質まで改善され、一石二鳥の効果が得られそうだ」(藤田教授)。

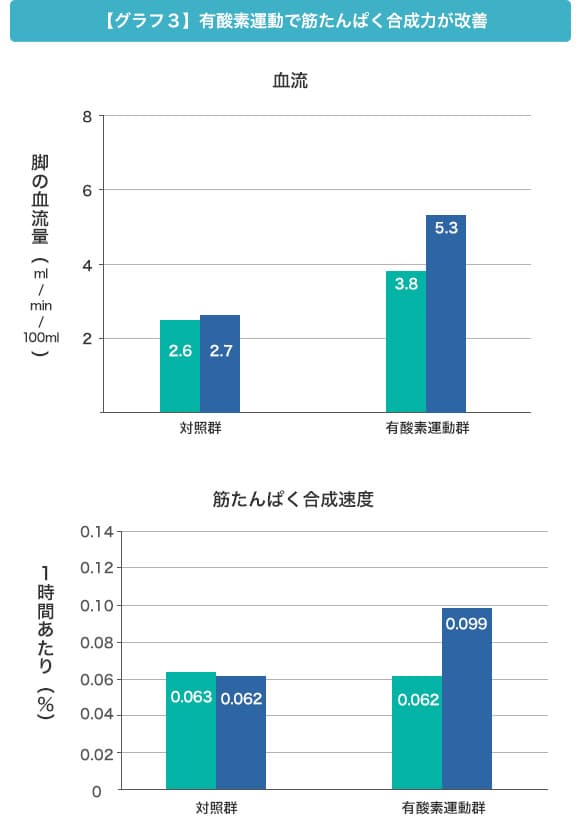

たんぱく質摂取とセットで行いたいのが運動だ。誰もが取り入れやすいのがウオーキングなどの有酸素運動。「我々の研究で高齢者に汗をかく程度の早歩きを45分してもらったところ、翌日の筋たんぱく質合成力が若年者レベルまで改善した[9]。運動効果が翌日まで持続していたことから、1日おきのウオーキングでも効果が期待できる」(藤田教授)。適度な有酸素運動には老化とともに増える酸化ストレスを消去する抗酸化酵素の働きを高める作用も期待できるという。

筋肉を増やすためには軽い筋トレも加えたい。「下半身には大きな筋肉が集まっているので、スクワットや脚を前に踏み出すランジがお薦め。習慣化するには無理なく続けられる回数以上はやらないこと。『スクワットを1日2回』くらいから始めるといい。筋肉量が増えるとボディーラインが引き締まり、姿勢も良くなるので、体の内側だけでなく見た目も若返る」(藤田教授)。

朝昼晩の3食でたんぱく質の目安量を取るのが難しい場合は、こうした運動前あるいは運動後などにプロテイン粉末を取るのもいい。「プロテインは消化吸収スピードが速く、体に素早く取り込まれ、筋肉の合成スイッチを高める」(藤田教授)。

たんぱく質の一種で美容成分としても人気のコラーゲンペプチドでも、肌の弾力を維持したり、膝関節の動きを改善したりといった機能だけでなく、認知機能改善に有効である可能性を指摘する報告がある[10]。目的に応じて、たんぱく質関連サプリを使い分けるのも良さそうだ。

朝のたんぱく質摂取と運動。この2つをセットで習慣化し、たんぱく質の力をスローエイジングに生かしていこう。

(ライター 柳本操)

立命館大学スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科教授。米フロリダ州立大学運動科学部運動生理学専攻修士課程修了。米南カリフォルニア大学キネシオロジー学部運動生理学専攻博士課程修了。東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻特任助教などを経て、2012年から現職。運動生理学を専門とし、骨格筋たんぱく質の代謝応答について研究している。

[1]J Clin Endocrinol Metab. 2013 Jun;98(6):2604-12.

[2]Am J Clin Nutr. 2022 Mar 4;115(3):781-789.

[3]J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014 Oct;69(10):1276-83.

[4]Langenbecks Arch Surg. 2014 Mar;399(3):287-95.

[5]J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Jan;70(1):57-62.

[6]Geriatr Gerontol Int. 2018 May;18(5):723-731.

[7]J Nutr. 2020 Jul 1;150(7):1845-1851.

[8]Obesity (Silver Spring). 2022 Jul;30(7):1411-1419.

[9]Diabetes. 2007 Jun;56(6):1615-22.

[10]Nutrients. 2019 Dec 23;12(1):50.

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。