新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)によって生活様式は一変しました。在宅ワークはいまや当たり前となり、それによる活動量の低下やパソコンの長時間利用など、生活習慣も大きく変化してきたと思います。

ただ、このパンデミックによって改善した点もあります。私たちの調査では、パンデミック前よりも日本人の睡眠時間は延び、平日と休日との就寝・起床の生活リズムのずれを指すソーシャルジェットラグ(社会的時差ぼけ)が短くなりました(第2回連載参照)。つまり、睡眠負債の解消という利点が生まれたのです。一方で、「寝つきが悪い」「早く目が覚めてしまう」といった不眠の問題を訴える割合は増える傾向にあります。

なぜ睡眠負債(寝不足)が減っているのに、不眠症が増えているのでしょうか? その答えには、「眠りの3つの柱」が関係しています。

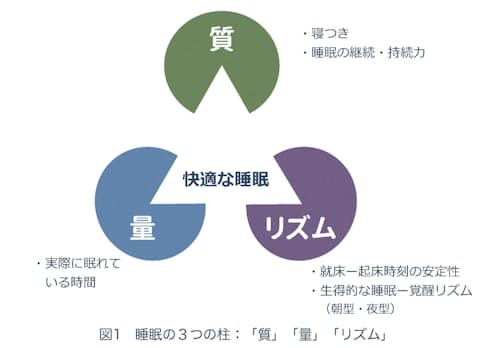

■睡眠の3つの柱は「質」「量」「リズム」

毎晩、快眠を得ようと頑張っても、なかなか快眠は得られません。快眠は、眠りの3つの柱の「量」、「質」、「リズム」が整うことで得られるのです。それぞれの意味と生活への影響を見ていきましょう(図1)。

「量」:脳波測定器やFitbitのようなデバイスなどによって測定された客観的な睡眠状態であり、「実際に眠っていた時間」が該当します。量が足りない場合は、睡眠不足の状態であり、眠気、集中力低下などによって、日中に支障が出ます。

「質」:睡眠記録や自己評価スケールによって測定された主観的な睡眠感や休養感であり、いわゆる「寝ていた」とか「起きていた」という感覚です。「実際に眠っていた時間」とは違い、あくまで感覚的な評価であるため、日中に支障が出るかどうかは別問題です。

「リズム」:睡眠―覚醒のリズムのことであり、毎日の就床―起床時刻の規則性、安定性が関係します。仕事や課題に追われていたり、シフトワークをしていたり、就寝時刻や起床時刻が日々安定しない生活をしていると、「リズム」が不安定になり良い睡眠が取れません。そのほか、早寝・早起き(朝型)か遅寝・遅起き(夜型)かといった生得的な睡眠―覚醒リズムもこちらに入ります。

この3つの柱の組み合わせにより、不眠のタイプも変わってきます。