返礼品に加え節税でもお得 ふるさと納税今年するなら

イチから分かる「ふるさと納税」スタート講座①

コロナ禍での巣ごもり消費をとらえる形で「ふるさと納税」の人気が高まっている。テレビで民間のふるさと納税サイトのCMを目にする機会も増えた。だが、「どう始めたらいいか分からない」「なぜお得といわれるの?」という方もいらっしゃるだろう。近づく年末は、各年のふるさと納税が「締め切り」となる時期。今ならまだ、2021年のふるさと納税ができる。仕組みや注意点を理解し、ビギナーが自分に合う楽しみ方で「参加」するにはどうしたらいいか。「イチから分かる『ふるさと納税』スタート講座」を3回にわたってお届けする。

◇ ◇ ◇

第1回は、何がどう「お得」なのか、ふるさと納税の仕組みや直近の話題を紹介していこう。

名称は「納税」でも実は寄付 出身地以外もOK

まずはこんな話題から。ふるさと納税が活況を呈している。総務省が発表した「ふるさと納税に関する現況調査結果(21年度実施)」によると、様々な自治体がふるさと納税を受け入れた件数の合計は20年度で約3489万件となり、前年度比で約1.5倍に増加した。件数だけではない。受け入れ額も同約1.4倍の約6725億円となり、いずれも過去最高を更新した。

ふるさと納税の制度が誕生したのは08年。当時の報道をみると、地方と都市部の財政力格差の是正という観点から、「今は都市部に住む納税者が、納める税金の一部を自分が生まれ育った故郷の自治体に回し、地域の創生に役立ててもらう」という狙いがあったようだ。

制度の名称は「ふるさと納税」だが、実際には税金を納めるのではなく「寄付」する形をとっている。同時に「ふるさと」とつくものの、寄付する先も出身地といった縛りはない。道府県、市区町村単位で応援したい自治体を任意に選んでいい。東京23区で受け入れている自治体もある。

だから、「親も自分もずっと○○暮らし」という人もできる。もう1つ。ただお金を出すだけではなく、「コロナ対策」「環境保護」「子育て支援」など、自分が選んだ自治体が掲げるなかから使い道を指定したうえで寄付できる点もユニークだ。

返礼品をもらうだけでなく、確定申告で税を軽減

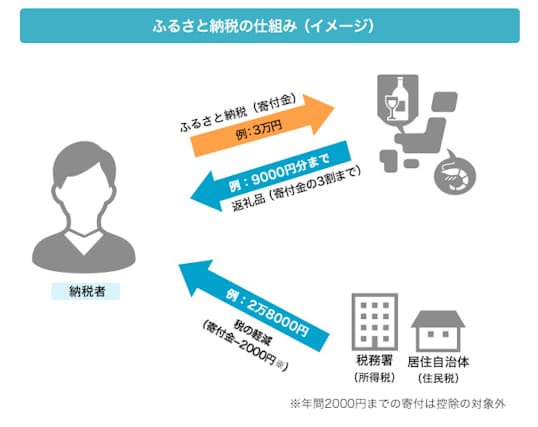

次に、ざっくりと仕組みを理解しよう。下の図をみてほしい。ふるさと納税には2つの利点がある。1つ目は通常の納税では到底あり得ない、返礼品という「おまけ」を寄付した自治体からもらえることだ。

かつては寄付を呼び込もうと「お礼」の還元率を高める形で、自治体間で返礼品競争が起きて社会問題にもなった。このため19年6月以降、返礼品は「寄付額の3割相当額まで」と上限が決められている。まずは「寄付した額の3割程度の返礼品がもらえる」と覚えておこう。

なお、寄付をした自治体からは返礼品だけでなく、「寄付金受領証明書」というものが届く。2つ目のメリットは、この受領証明書とかかわる。これを使って手続きすることで税負担が軽減されることになるのだ。

先ほど、ふるさと納税は納税という名の寄付だ、とお伝えした。ココがポイントで特例分も含めて寄付金控除が適用されることで、税負担が軽くなる。「節税効果」については、後ほど改めて説明する。まずは返礼品にプラスして節税に役立つメリットがあると理解しておこう。

納税者のあなたが年末までにふるさと納税をしたなら、翌年それを確定申告するのを忘れないようにしてほしい(確定申告以外に複数自治体への寄付分をワンストップで申請する方法もある。それについては連載の3回目で説明する)。それによって初めて、税負担が軽減されることになるからだ。応援したい自治体に「ふるさと納税をした」というだけでは節税につながらず、せっかくのこの制度のメリットを使いこなしたことにならない。この点を忘れないようにしよう。

返礼品選びは通販サイト感覚、「節税効果」は?

「寄付」「税金」「確定申告」などと聞くと、何となく身構えてしまうかもしれない。ただ、仕組みがざっくり分かれば、そう難しくはない。

まずはインターネットで「ふるさと納税」と検索してみてほしい。そこで表示される民間のふるさと納税サイトや各自治体のサイトは、まるで総合ショッピングサイトのような趣だ。サイト内に入ると、いくらぐらいを寄付するかといった予算や、欲しい返礼品の品目で検索ができるなどの工夫も。ネット通販をするような感覚で気軽に手続きすることができる。

気になるのは、その「節税効果」だ。どれくらいの控除が受けられるのだろうか。改めて、具体例で見てみよう。

寄付金控除では、2000円までの寄付は控除の対象外。端的にいえば、ふるさと納税では、各年の寄付の総額からこの2000円を引いた分だけ税が「安くなる」。

イメージしやすいように、たとえば年収600万円で所得税率が20%の人が3万円のふるさと納税をしたとしよう(復興特別所得税は考慮していない)。まず3万円から寄付金控除の対象外となる2000円を差し引くと2万8000円になる。確定申告をすることで、この20%にあたる5600円がその年の所得税から還付される。さらに寄付金控除の特例があることなどで、残りの2万2400円も翌年の住民税から控除される。

双方を合わせると、寄付の総額から2000円を引いた金額とイコールに。つまり、本来納付すべき税金からその分だけまるっと軽減されることになる訳だ。

気をつけたいのは、税務上の扶養家族になっている主婦や学生が自分名義で寄付をした場合、返礼品は受け取ることができても税の控除は受けられないことだ。こうした人は所得税や住民税を自分で納めていない。だから、そもそも控除の対象となる税金が存在しない訳だ。一方で、年金生活者の場合は一定以上の所得があれば、ふるさと納税で控除を受けられる。

ふるさと納税の限度額、年収や世帯構成で異なる

もっとも、「節税効果」が見込めるからといって青天井でこの制度を利用できる訳ではない。控除を受けられるのは、1年を通しての寄付額が総務省が示す「限度額」の範囲に収まる場合に限られる。

この限度額は、その人の年収や家族構成などによって年ごとに変わる。仮にあなたが寄付に力点を置くというなら、限度額を超える額を寄付すること自体は不可能ではない。ただ、その場合は限度額をオーバーすると、文字通り「純然たる寄付」として扱われることになる。上で説明したような、節税のメリットは限度額の範囲までしか受けられない訳だ。

では、その限度額というのは、どんな風に設定されているのだろうか。具体的にみていこう。

上の表(2021年11月現在)を見てほしい。例えば、年収600万円のシングルの会社員なら7万7000円、大学生と高校生の子どもを持つ年収1000万円の共働きの会社員なら15万3000円程度となる。一般的に、高所得で所得税率の高い人ほど限度額がアップし、実質2000円でより多くの返礼品を受け取ることができる。高所得者は収入制限で国や自治体の給付金や補助金の対象外となりがち。それだけに、ふるさと納税は利用価値の大きい制度と言えそうだ。

この「ふるさと納税額(年間上限)の目安」の表は総務省「ふるさと納税ポータルサイト」などを参考に作成したもの。ただし、あくまでも概算値なので、寄付に当たっては今年の収入が確定した後に同サイト内の「控除額(目安)のシミュレーション」などを利用して、自分の限度額を確認することをおすすめする。

以上を踏まえて、ふるさと納税の手順をまとめると、次のようになる。

②自分のふるさと納税上限額を確認する。

③寄付の手続きをする(クレジットカード利用可)。

④自治体から返礼品と証明書(寄付金受領証明書)を受け取る。

⑤確定申告など控除の手続きをする。

納税者のその年の収入がフィックスするのは毎年12月だから(会社員の場合は12月の給与明細と一緒に配られる「源泉徴収票」で確認できる)、ふるさと納税の申し込みは例年12月に集中する傾向がある。実はそうした「駆け込み寄付」が金額ベースで約3割を占める。ただし、毎月25日が給料日の会社員だと、源泉徴収票の配布から年末の締め切りまでに数日しか残されていない。土壇場で慌てないためにも、前年の収入などを参考に11月のうちから①の返礼品ピックアップを進めておくといいだろう。

返礼品、高級生食パンや電動キックボードも

コロナ禍でのふるさと納税活況の背景には、食料品から家電、パソコンにいたる、返礼品の「充実した品ぞろえ」が挙げられる。中には、高級生食パン(群馬県榛東村など※)や電動キックボード(茨城県常総市※)など、ヒット商品やいま話題の商品も数多く含まれている。※いずれも21年11月現在

昨今の持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)への意識の高まりを受け、自治体やふるさと納税の事業者の間でも、様々なプロジェクトが生まれている。

例えば、外務省による「第1回ジャパンSDGsアワード」でSDGs推進本部長(内閣総理大臣)賞を受賞した北海道下川町は、ふるさと納税の寄付金を活用して地域エネルギー自給や脱炭素化などの課題に取り組む。一方、このアワードの受賞団体ではないが、佐賀県は、ふるさと納税制度を活用して「こども宅食応援団」を支援している。この応援団は、経済的に困窮している子育て家庭に食料品を届けることで、見守りや必要な支援につなげていく活動をするもので全国展開を目指している。この活動資金の主体に、ふるさと納税の寄付金が使われている訳だ。

最近は、SDGsに関連したふるさと納税型のクラウドファンディングも増えてきた。一例が京都市で、民間のふるさと納税サイトの「ふるさとチョイス」によるガバメントクラウドファンディングを活用して21年の年末まで、iPS細胞(人工多能性幹細胞)をはじめとした再生医療技術の実用化に向けた研究支援の寄付を募っている。こうしたクラウドファンディングは、高額所得者のまとまった額の寄付の受け皿になるのに加え、平均的な年収の人でも限度額の枠が少し余った際にその分の寄付先にしやすいとあって使い勝手がいい。

SDGsの流れは、返礼品にも及んでいる。環境に配慮してつくられたもの、廃棄物を再利用したもの、フードロス削減を意図したものなどが続々登場。ふるさと納税サイトの中には、SDGs返礼品を集めた特集ページを開設しているところもある。

増える災害 被災自治体の復興支援も

近年は気候変動を裏付けるように自然災害が急増。静岡県熱海市の土石流や小笠原諸島の海底火山の爆発による大量の軽石の漂着は記憶に新しいところだ。こうした災害発生時に被災自治体に対し、ふるさと納税の制度を活用してスピーディーに復興支援の寄付を行うことも可能だ。一部のふるさと納税サイトには、被災自治体の業務負担を減らすために、被災していない自治体が被災自治体に代わって寄付を受け付けるというサポート制度も用意されている。

このように、ふるさと納税は単に「税金が軽減されて返礼品がもらえるからお得」というだけではなく、使い方次第で、寄付者とその家族に加え、社会全体を豊かに変えていく大きな可能性を秘めている。納めた税金の有効活用、さらには「地球市民」としての責任という見地からも、積極的に活用していきたい制度だ。

まだ寄付をしたことがないというあなたも、今年から最初の一歩を踏み出してみてはいかがだろう? 次回は、「いろいろあり過ぎて選べない!」と言われる返礼品の効率的な選び方をご紹介する。

(ライター 森田聡子)

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。