血液や肺に侵入 マイクロプラスチックは有害か?

マイクロプラスチックは今や世界中に広がっている。ところが、それが人間の健康にどんな害を与えるのかだけでなく、そもそも害があるのかという基本的な疑問すら、いまだに解決されていない。

しばらく前から、魚のわたや貝類の体内からマイクロプラスチックが発見され、魚介類を食することの安全性が取り沙汰されるようになった。魚と違い、丸ごと食べる貝類は特に問題視されている。2017年、ベルギーの研究者が、ベルギー人の好物であるムール貝をよく食べる人は、年間最高で1万1000個のプラスチック粒子を体内に取り込んでいるという研究結果を発表した。

環境に排出されたプラスチックは、破砕を繰り返しながら、やがて人間の毛髪よりも細く、空気中に浮遊するほど小さな繊維にまでなることがある。家の中では、衣服やカーペット、ソファなど細かいプラスチックが削られて空気中に漂っている。

では、プラスチックを含んだ天然のムール貝を食べるのと、典型的な住宅で細かいマイクロプラスチックを吸い込むのとでは、どちらのほうがプラスチックをより多く体内に取り込むのか。英国プリマス大学の研究チームが調べてみたところ、夕食でムール貝から摂取するプラスチックの量よりも、食事の間に吸い込む浮遊プラスチックの量の方が多いことがわかった。

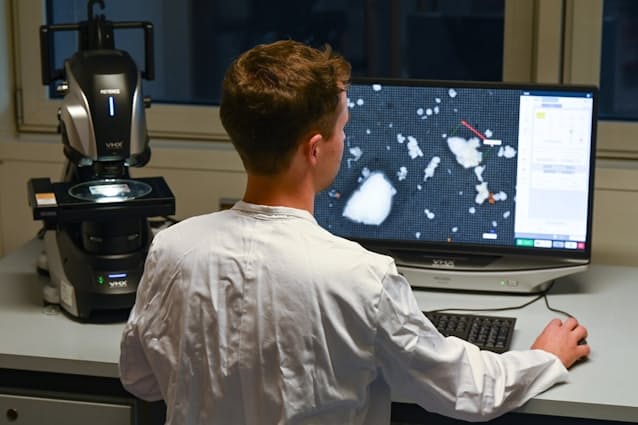

そしてこの春、オランダと英国で、生きている人間の体内の、これまで発見されたことのない場所から細かいプラスチックが発見されたという研究結果が発表された。オランダの研究チームは匿名の献血者の血液から、英国のチームは施術中の患者の肺の奥深くから、それぞれプラスチックを検出した。

どちらの研究も、それによってどんな健康被害があるのかについては答えを出していないが、今後マイクロプラスチック問題の焦点は、人間の体の奥深く、果ては細胞の中にまで入り込める超微小プラスチックへ移っていくことになりそうだ。

オランダの研究に携わったアムステルダム自由大学の環境毒物学名誉教授ディック・フェターク氏は、研究結果に強い懸念を抱いているわけではないとしたものの「血中にプラスチックがあるというのは自然なことではありませんから、やはり問題にしたほうがいいでしょう」と語った。

いたるところに浸透するマイクロプラスチック

マイクロプラスチックは、食塩、ビール、果物、野菜、そして飲料水にまで含まれている。大量に海へ流出するプラスチックごみは、分解されて細かくなり、今や想像を絶する量のマイクロプラスチックが世界の海を漂っている。2014年のある査読付き論文によると、その総量は5兆個に上るという。また、九州大学が2021年に実施した最新の調査では、世界の海の上層部に24兆4000億個のマイクロプラスチックが浮遊しているという。これは、500ミリリットルのペットボトルおよそ300億本に相当する量だ。

そのマイクロプラスチックが人体に及ぼす影響を測るのは、簡単なことではない。プラスチックは、強度や柔軟性を出すための添加剤など、様々な化学薬品を複雑に組み合わせて作られている。そしてプラスチック自体も添加剤も、人体に害を及ぼすことがある。

2021年6月に学術誌「Environmental Science & Technology」に掲載された分析によると、プラスチックに使われている化学物質は1万種類を超え、そのうち2400種類以上で人体への影響が懸念されている。しかも、多くの国で十分な規制がされていない物質も多いと、論文は指摘する。そのうち901種に関しては、法令で食品包装への使用を禁じている地域もある。

添加剤は、水中でプラスチックから溶け出すこともある。ある研究によると、日光にさらされたり時間が経過したりすることによって、最高88%が浸出する可能性があるという。さらに同じ研究で、ひとつのプラスチック製品の製造に関連して、最高で8681種もの化学物質と添加剤が使用されていることも判明した。このように極めて複雑な混合物のなかで、具体的にどの組み合わせが問題なのか、どれだけの時間、どれだけの量にさらされれば害となるのかを突き止めるのは並大抵のことではない。

ウズラの実験

プラスチックごみが様々な動物の体内に侵入していることは、これまでの研究で明らかになっている。こうした研究は、人間に対する影響を知るうえで参考になる。

例えば、プラスチックの有毒物質は鳥類の健康に悪影響を及ぼす恐れがあるとされているが、ウズラのヒナを使った2019年の実験では、そうとは言えない結果が示された。2019年5月に「Science of The Total Environment」に発表された論文によると、プラスチックを与えられたウズラのヒナは、成長にわずかな遅れが見られたものの、他のヒナと比べて特に病気になったり、死んだり、生殖に問題が生じたということはなかった。

この結果は研究者たちを驚かせ、少量のプラスチックを体内に持つ鳥の健康被害が、それまで懸念されていたほど深刻なわけではないことを示す「初めての実験的証拠」であるとされた。

この研究はマイクロプラスチックの健康被害を評価するのがそう簡単ではないことを示していると、論文の共著者でオーストラリア連邦科学産業研究機構のリサーチサイエンティストのデニス・ハーデスティ氏は話す。

人への影響は

人にわざとマイクロプラスチックを摂取させてその影響を調べることはできない。しかし研究室の実験では、人間の細胞がプラスチックにアレルギー反応を起こしたり、死滅したりすることがわかっている。

前出のフェターク氏らによるオランダの研究では、22人の健康な献血者のうち17人の血液からプラスチックが見つかり、英国の研究では、肺手術を受けた11人の患者から採取された13の肺のサンプルのうち、11のサンプルからマイクロプラスチックが見つかった。どの程度のマイクロプラスチックにどのくらいの期間さらされていたかが、健康被害を測る重要な要因となるが、その情報は今回どちらの研究からも得られていない。

2つの研究で検出されたのは、主に1ミクロンよりも小さなナノプラスチックと呼ばれる粒子だ。血液に含まれていたものは食物と一緒に摂取された可能性があるが、普通に呼吸をしていて吸い込んでもおかしくないほど小さかったと、フェターク氏は言う。超微細なプラスチックが、血管を伝って臓器や脳にまで入り込むことができるかどうかは不明だ。

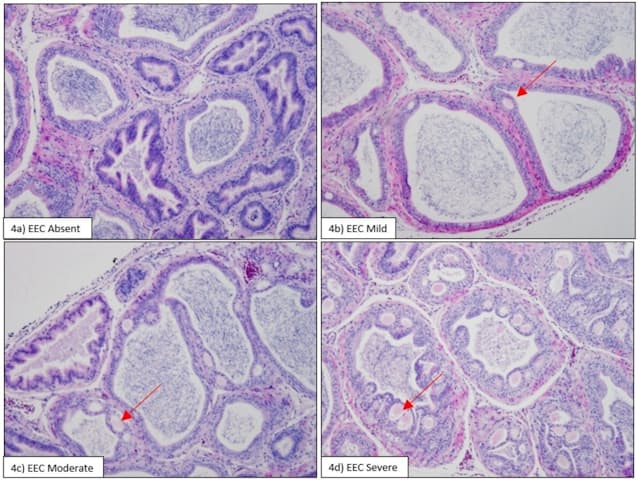

一方、英国ハル大学の研究チームが行った肺の研究は、浮遊プラスチックがいかに体の奥深くまで侵入しているかを示している。手術中に患者の肺の中でプラスチック繊維が見つかるだろうことはある程度予測していたものの(過去の研究では、死体からプラスチック繊維が見つかった)、肺のなかでも一番奥にある下葉の部分に最も多く、しかも様々な形や大きさのマイクロプラスチックが入り込んでいたことに、研究者らは衝撃を受けた。なかには、長さが2ミリの繊維もあった。

過度に恐れるのではなく警戒を

プラスチックに含まれている有害物質に関する研究は広範囲に及び、ぜん息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)、がんとの関連性も研究されている。これらの肺疾患は既に他の汚染物質との関連が示されており、米国で年間数百万人の死者を出している。

産業革命以降、人間は毎日、様々な物質を吸い込んでいる。異物が侵入したときに、体はまずそれらを排除しようと反応する。大きな物質の場合は、通常はせきで排出する。気道の奥まで入り込んだ微粒子は粘膜で包み込み、エレベーターのようにして上気道まで運び、外へ排出する。残りの異物は、免疫細胞に取り囲まれて隔離される。

長期的に、こうした微粒子に刺激され続けると、体は炎症、感染症、がんなど様々な症状を示し始める。しかし一方で、体内に残存したまま何の症状も引き起こさないという可能性もある。

肺の研究で見つかった粒子は、肺炎症、めまい、頭痛、ぜん息、がんを引き起こすことが知られているプラスチックで作られていた。医師で米スタンフォード大学アレルギー・ぜん息研究センター長のキャリー・ナドゥ氏は、研究で検出されたプラスチック繊維のリストを見ながら、症状を列挙した。

「これは、他の論文で既にわかっていることです。ポリウレタンを吸い込んでからわずか1分で異常な呼吸音を起こす人もいます」

ただわからないのは、どれだけの量と期間さらされれば健康への影響が出てくるかということだ。

「やたらと恐れるべきだというのではなく、警戒はしたほうがいいということです。私たちの体内に入って、もしかすると何年もとどまっているかもしれないものについては、理解する必要があります」

(文 LAURA PARKER、訳 ルーバー荒井ハンナ、日経ナショナル ジオグラフィック)

[ナショナル ジオグラフィック 日本版サイト 2022年4月28日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。