トランス女性、試練のキャリア 通称名や治療など

出生時の性別と自らが認める性別が異なるトランスジェンダーにとって、自分らしいキャリアを選ぶのは試練の道だ。トランスジェンダーは人口の1%未満といわれており、社会生活を送る中での苦労は十分に知られていない。進学や就職などの転機に「本当の自分」を曲げず、キャリアを開いてきたトランス女性に聞いた。

大学制度の要件厳しく 性別変更も心配

大学2年生の堀合愛梨沙さん(19)は進学を機に生まれ育った東京を離れた。「学業も生活も、自分で何をするか決められることがうれしい」と話す。中高生時代は学校制服をはじめ、性別で分けられる場面が多くやりづらさを感じていた。大学院への進学を視野に入れており、「ジェンダーとコミュニケーションを研究したい」と話す。

大学では通称名を使用したかったがかなわなかった。大学が求める「性同一性障害」の診断書2通はすぐに満たせる要件でなかったためだ。十分な理解と治療の経験が必要で、診断できる医師は簡単には見つからない。

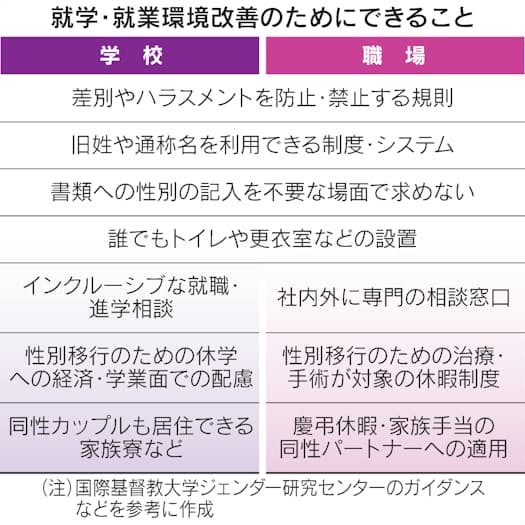

堀合さんは診断書1通をもって家庭裁判所に戸籍名の変更を申し立て、今年春に許可された。「大変な労力がかかった。学校や職場で通称名を使用できる制度は必要。制度利用に必要な要件が妥当かなど見直してほしい」と話す。

LGBTQ(性的少数者)の中で「T」にあたるトランスジェンダーは、心の性別と出生時の性別が一致しないため性別を巡る困難が多い。

堀合さんは性別変更を希望しており、要件を満たすには性別適合手術を受ける必要がある。入院と退院後の休養に1カ月間程度要する上、経過が悪ければ再手術を受ける可能性もある。そのため「就職活動は難航するだろう」と感じているという。

「特別休暇などを導入している企業はごく少ない。性別適合手術を受けたいと伝えると採用に不利に働くのでは」と懸念する。

トイレ利用に困難 対応企業少なく

厚生労働省は2019年度、従業員50人以上の企業に対して性的指向や性自認に配慮した取り組みを調査した。有効回答を得た2388社のうち「実施している」と答えたのは10.1%にとどまった。実施する取り組みとして「従業員向けの研修」(41.3%)が多かったものの、「通称名使用を認める」や「自認する性別のトイレ利用を認める」などトランスジェンダーが必要とする取り組みを実施する企業は少なかった。

産婦人科医で当事者から相談を受ける「レインボーカフェ in 岸和田」理事の藤田圭以子さんは「何を実行するかの議論が先行しがちで、その前段階の当事者を知ることをおろそかにしている」と指摘する。

「男女別トイレしかないと人が少ない時間帯にトイレに行く必要がある」、「履歴書に性別記載欄があり就職活動に困難を覚えた」――。飲食店経営の河上りささん(39)が製作に参加した冊子「トランスジェンダーのリアル」には、様々な当事者の声と学校や職場における課題がまとめられている。

河上さんが積極的に情報発信するようになったのは、トランス女性の友人がSNSに投稿した、男女どちらのトイレを利用するかの話題が炎上してからだ。河上さんのSNSアカウントにも攻撃的な返信が届き、「当事者を知らないから不安や恐怖を感じて攻撃的な言葉を向けているのだ」と分かったという。当事者へのインタビュー動画などを投稿し、当事者を知って身近に感じてもらうための活動を続けている。

「次世代に体験伝えたい」 ゴールが明確に

モデルで俳優の西原さつきさん(36)は発声方法やポージングなどを指導する「乙女塾」を30歳で設立した。トランスジェンダーが登場する映画やドラマの演技指導などを手掛けている。西原さんが「性同一性障害」について知識を得たのは、中学生時代に見たドラマだった。「エンターテインメントに落とし込むと、知識も興味もなかった人たちにもメッセージを届けられる」と確信したという。

西原さんは新卒で入社した企業で通称名を使用できない困難に直面したが、転職先は女性として働けるよう柔軟に対応してくれた。性別の悩みを取り除いてもらい、自身のキャリアに向き合うことができた。「トランスジェンダーの子どもたちのための活動をしたい」と退職し、26歳で性別適合手術を受けた。

「乙女塾」では学生服大手の菅公学生服(岡山市)と連携し、全国の中学校・高校を訪問してLGBTQの基礎知識や多様性について講演している。「自身の体験を次世代に伝えることが活動の軸だ」と語る。

手術要件、諸外国は見直し

日本の性同一性障害特例法は性別変更の要件に生殖腺がないことを定めている。精巣や卵巣を摘出すると、生殖機能を完全に失うだけでなく、性ホルモンを分泌できなくなるため継続的なホルモン療法が必要となる。

スペインは07年に法改正して手術要件をなくした。04年の英国の特例法も手術を求めないが、スコットランド自治政府は当事者の負担を考慮して性別変更の手続きを簡素化する改正法案を議会に提出して審議にかけている。

日本では手術要件を見直す法改正の動きはまだない。性別変更が容易でないことを踏まえて、当事者から就学上・就業上の配慮を求められたら実施可能か検討してほしい。

(鈴木菜月)

[日本経済新聞朝刊2022年11月7日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。