新たな官民連携「GaaS」 政策実行の主体が多様に

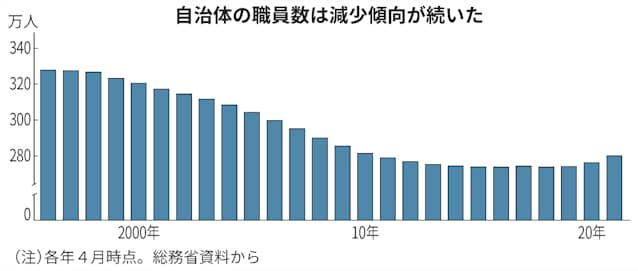

新型コロナウイルス下で国や自治体の行政が逼迫しています。人口減少や財政難でコロナ前から人員を抑えてきたこともあり、民間のNPO法人や企業が肩代わりする場面が増えてきました。これまで自治体が担っていた政策を実行する主体が多様になり、官民連携の幅が広がっています。

ガバメント・アズ・ア・サービス(GaaS、ガース)という言葉があります。必要なときに必要な行政サービスを提供するデジタル政府を指すことが多いようですが、総務相を務めた増田寛也東大客員教授は別の意味を持たせます。

その時に最適な交通機関を使うMaaS(マース)に倣い、行政サービスによって国や自治体、NPO、企業のうち最適な主体が実行するという考え方です。自治体しか担えない分野もありますが、審査などで公共性を担保できれば、実施主体にこだわらなくてもよい施策もあるでしょう。

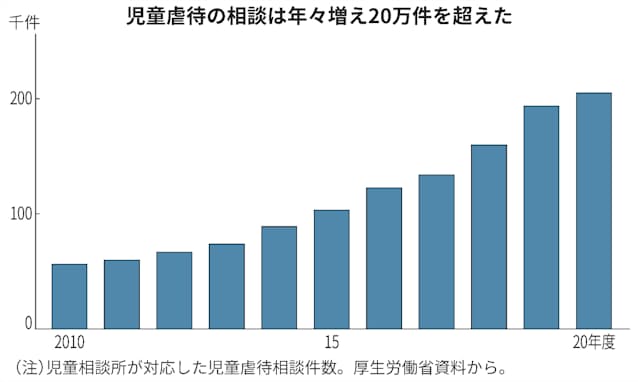

例えば、ひとり親の子どもに食事を提供する事業。コロナ下で虐待が増え、子どもを見守る役割も担います。スタッフの人件費や食材購入費などを国が全額負担するのに、手を挙げた市町村は1割もありません。コロナ対応で手いっぱいのところが多いためです。

この事業を手掛ける認定NPO法人フローレンスは、市町村を介さずに国が直接、NPOに予算を渡す仕組みを国に提案し、認められました。駒崎弘樹代表理事は「政策のラストワンマイル問題がある。国が政策メニューをつくっても基礎自治体で止まってしまい、エンドユーザーに届かない」と指摘します。

福祉サービスでは困っている人ほど支援策を知らないことがあり、最近は「誰一人取り残さない」と行政の側から寄り添おうとしています。ただ行政は中立・公平が原則です。満遍なく行う制度設計は得意ですが、特定の個人に適した形で接するのは苦手です。

その点、民間は身近なアプリを活用するなど、支援が必要な人にそれぞれ合った形で手を差し伸べています。行政が制度の基盤となるプラットフォームをつくり、民間が個別最適化を担うという役割分担が、デジタル時代の行政サービスに適しているようです。

国と自治体の役割も変わります。対人サービスなどの現物給付は地域の事情があり、自治体が担うのが効率的ですが、10万円給付金のような現金給付では、配るのは国でも自治体でもいいはずです。国は近く口座の登録制度を始めます。国が配る仕組みが整えば、現金給付の時期に地域差はなくなるでしょう。

行政サービスをデジタルに適した形にするため、官民連携や国と自治体の役割分担をどうすべきか、政府は様々な会議で議論を進めています。大切なのは使う人の声です。デジタル庁などに窓口がありますので、よいアイデアがあれば伝えてみてはどうでしょうか。

認定NPO法人フローレンス 駒崎弘樹代表理事「政策立案の多元化が起こる」

訪問型病児保育などの子育て事業を手掛けながら政策立案にかかわり、その経緯を著書「政策起業家」にまとめた認定NPO法人フローレンスの駒崎弘樹代表理事に聞きました。

――国の政策を自治体を介さずにNPOが実施する仕組みを唱えてきたのはなぜですか。

「政策のラストワンマイルの問題がある。国が政策メニューをつくっても基礎自治体で止まってしまい、エンドユーザーに届かない問題だ。新しい政策を国が自治体に投げ、自治体が公募で事業者を決めて実施するという仕組みが機能しない。とりわけ、災害時やパンデミック(世界的流行)時はその傾向が強くなる」

「典型的なものに児童虐待の防止などを目的にした支援対象児童見守り強化事業がある。支援ニーズの高い子育て家庭などを見守り、必要な支援につなげる取り組みを強化するため、僕たちが手掛けてきた『こども宅食』を国が政策化してくれた。財源は国が全額負担し、自治体の持ち出しはないにもかかわらず、全基礎自治体の4%しか導入しなかった。理由は自治体がコロナ対策で忙殺され、マンパワーが不足しているためだ。国の新しい政策メニューを自治体が知らないということもある」

「今までの政策は自治体を通す『ファーストトラック』しかなかったため、霞が関がいくらメニューをつくっても自治体が動かないと政策は動かない状況にあった。そこを転換させたいと考え、国が直接、民間団体を募集して自治体を介さなくても政策が届くようにする『政策セカンドトラック』を提案し、今回、政策化された」

「そこでは民間団体は2層構造になる。国から補助金を受ける中間的なNPOがあり、そこが各地の民間団体に助成して宅食などの事業を実施する。中間的な組織は自治体のような役割を担う。福祉サービスの多くは基本的に自治体を通すファーストトラックだが、ほぼすべてでセカンドトラックを導入しうると思う」

――自治体は人手不足でもあり、セカンドトラックは広がりそうですか。

「自治体のマンパワー不足は以前から言われていたが、コロナで顕在化した。今後、その傾向は強まり、役所に人がいないため支援が届かないという状況はなかなか解消されない。自治体だけで担うのは難しいという前提に立ち、使えるリソースはどれも使って、困っている人を助けていくようにしないと、行政は回らないのではないか」

――セカンドトラックはNPOだけでなく、一般企業も担うようになりますか。

「学習支援の分野では、家庭教師のトライグループが行政から助成を受けて無料塾を運営している。一方で株式会社の資本の論理と、支援を届けていく政策の論理はしばしば摩擦を起こす。例えば、売り上げは補助金なので、質の低い授業をしても利益に関係ない。むしろ人手をかけない方がもうかる構造だ」

「市場原理が働かない分野に市場の論理が持ち込まれると、エンドユーザーが困ってしまう。セカンドトラックの中間組織がNPOや社会福祉協議会などからスタートしているのもこのためだ。営利企業が福祉の担い手になってくれるとするなら、しっかりチェックする仕組みをつくっていかなければいけない」

「僕が構想しているのは、介護保険や障害者福祉のように、虐待予防もサービス制度にしていくことだ。フローレンスの『こども家庭庁八策』という提言に入れているように、虐待を未然に防ぐため全国のリスク家庭に届けることが必要だが、ほとんどできていない」

「大きな要因は、虐待予防には補助事業しかなく、サービス制度が存在しないためだ。補助事業は国の補助金を受けて自治体が主体になって行う。手を挙げた自治体だけで実施し、原則単年度の事業だ。こども宅食のほか、保育の一時預かりなどが補助事業として行われている」

「一方、介護保険や障害者福祉のようなサービス制度は、サービスを必要とする人を社会全体で支えるために国がつくる制度だ。制度運営は法令で定め、全国的、かつ永続的にサービスを提供できる。一回の訪問などサービスに応じて点数と報酬が定められている。国が公定価格を決め、事業者は全国どこでもサービスを長期的に提供できる。これが虐待予防にも必要ではないかという提案だ」

――虐待予防のサービスを必要としている人は多いということですか。

「孤独な子育てで困っている人はたくさんいる。その人たちに対して、子育てケアマネジャーのような人が『双子を抱えて大変だから一時保育を入れましょう』と助言し、サービスを頼めるようにする。居宅訪問を一回すれば何点で報酬がいくらという公定価格を決めれば、サービスを提供したいという事業者がこぞって現れる。今はサービスを提供できるのは補助事業の委託を受けた事業者だけだ。サービス供給量は絶対的に不足し、手を挙げない自治体ではサービスをできないという問題がある。介護保険の虐待予防版をつくるべきだというのが我々の主張だ」

「ただ難しい面もある。介護保険サービスや障害福祉サービスは比較的、サービスが明確で市場原理が働きやすい。介護なら老人ホームに入りたい、グループホームを使いたい、とニーズがはっきりしている。この点で虐待予防は難しい。『何に困っているのかわからないけれども、とにかく困っている』という人と相談しながら、少しずつ何に困っているのか自分で気づいてもらい、サービスにつなげていく必要がある。可視化、数値化がしづらく、市場になじみにくい点は工夫が必要だ」

「まずは『こども家庭庁』を良きものをしていく。良きものになったこども家庭庁で虐待の問題に本格的に取り組んでもらう形にしていくことが大事だ。いろいろ提案している」

――政策起業家は社会起業家とどう違いますか。社会起業家として子育て支援事業を手掛け、そこで直面した課題を解決するため、政策を提言し実現する政策起業家になったということでしょうか。

「僕はたまたま社会起業家をやって政策起業家になっている。必ずしも事業をやっていなければ政策起業家になれないわけではない。民間の立場から政策提言をし、政策をつくっていくことにかかわっていれば、みな政策起業家だと考えている」

――長く子育て支援を手掛けてきて、行政の側に民間との向き合い方に変化は感じられますか。

「10年ひと昔だ。1990年代くらいまでは官僚に『政策をつくるのは自分たちしかできない』という自負が大いにあった。官僚は今、著しく疲弊している。ステークホルダーを審議会に集めて、そのコンセンサスを政策にするという形も、ステークホルダーの人たちが必ずしもその業界を代表していないという問題がある。加入率の低い労働組合は労働者を代表しているのかということが各所で起きている。業界団体の人たちだけを呼んでも効果的な政策はできない。その領域に一番詳しい民間人が入って政策の種をまき、育てるのが現実的だ」

――霞が関は若い人の退職が相次ぎ、官僚になろうという人も減っています。これからの公共サービスの政策立案はどのような形になっていくと考えますか。

「政策立案の多元化が起こると思う。これまで官僚が独占していた政策立案を、社会のさまざまなプレーヤーたちが担っていく。その象徴が政策起業家になる。これまでは業界ロビー団体や業界団体の一部の政策担当者がロビイストとして要望していた。そうした業界益でなく、社会益、公益に資する政策起業を行っていくプレーヤーたちが増えていくべきだ」

――政策起業家が増えていくうえで、課題はありますか。

「米国などでは政策起業家が寄付を集めてシンクタンクをつくり、政策を打ち込んでいる。日本の場合、シンクタンクは省庁からシステムや調査の受託をしていて、米国のシンクタンクのような機能はない。日本ではまだまだ政策起業家は生まれていないのが現状で、バックアップする寄付者の存在が大事だ。目の前の飢えている人たちにパンを渡すことだけが寄付ではなく、世の中の制度やルールを変えていくことにも寄付は使える。こうした認識が広がることが大事だ」

――クラウドファンディングなどは活用できますか。

「クラウドファンディングはプロジェクト型で、何かのプロジェクトを立ち上げる際はよいが、継続しない。多様な寄付のチャネルが必要だ。継続的にするにはサブスクリプション型の寄付が重要だ。ふるさと納税も税額控除で自分の腹を痛めずに寄付でき、大きなツールになる。公共サービスを担っているのは自治体だけでない。NPO版ふるさと納税があれば寄付が集めやすくなり、多様な市民社会の形成に役立つ」

(編集委員 斉藤徹弥)

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。