骨折のリスクを上げる骨粗しょう症 注意すべき人は?

この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!

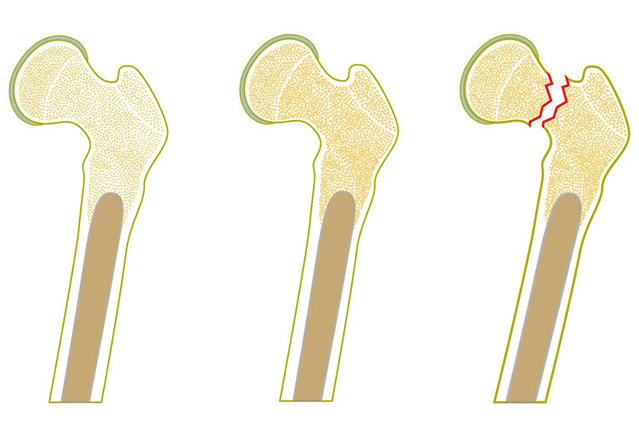

(1)骨粗しょう症は、骨密度が低下し骨がもろくなる病気だ

(2)女性の病気なので、男性は気にしなくていい

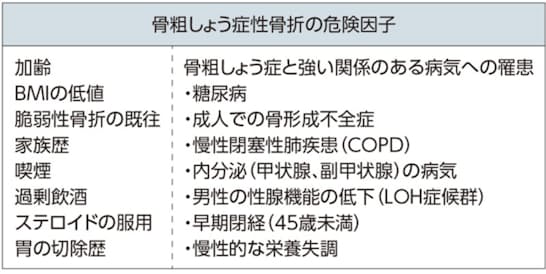

(3)「BMIの低値」「過剰飲酒」「喫煙」などでリスクが高まる

(4)糖尿病や慢性閉塞性肺疾患(COPD)になるとリスクが高まる

答えは次ページ

答えと解説

正解(骨粗しょう症の説明として間違っているもの)は、(2)女性の病気なので、男性は気にしなくていい です。

骨粗しょう(鬆)症は、その名の通り、骨がスカスカ(粗鬆:大ざっぱで粗末なさま)になる病気です。健康な骨は、常に骨吸収(骨を壊す働き)と骨形成(骨をつくる働き)がうまくバランスをとることで維持されています。それが加齢や女性の閉経などにより骨吸収が骨形成を上回ると、骨密度が低下し骨がもろくなっていきます。

骨粗しょう症と言うと、更年期以降の女性の病気というイメージを持っている人も少なくありません。女性のほうがリスクが高いのは確かですが、男性でも80歳以上なら女性の3分の1ぐらいの頻度で発症します。そのように聞くと、「まだまだ先じゃないか」と思う人も多いでしょうが、80歳以上で骨折すれば、それきり寝たきりになってしまう場合もあります。「特に男性の場合、高齢で骨折すると、女性と比較してその後の死亡率が高い傾向があります」と鳥取大学医学部保健学科の萩野浩教授は指摘します。

759人の股関節骨折(大腿骨近位部骨折)の患者(平均年齢80歳)の生命予後(病気の経過が命に与える影響)についての臨床研究[注1]では、骨折後120日以内に亡くなった男性は女性の3.53倍に達しました。これまで男性は骨粗しょう症に対する関心が低かったのですが、これからは男性も骨粗しょう症対策を自分ごととして取り組みたいものです。萩野教授も、高齢者に生じる大腿骨近位部骨折や脊椎骨折を、それと同じようにある日突然起きて命を脅かす「脳卒中」になぞらえて「骨卒中(こつそっちゅう)」と呼び、注意喚起に取り組んでいます。

[注1]Yukiharu Hasegawa, et.al. J Orthop Sci. 2007;12:113-117.

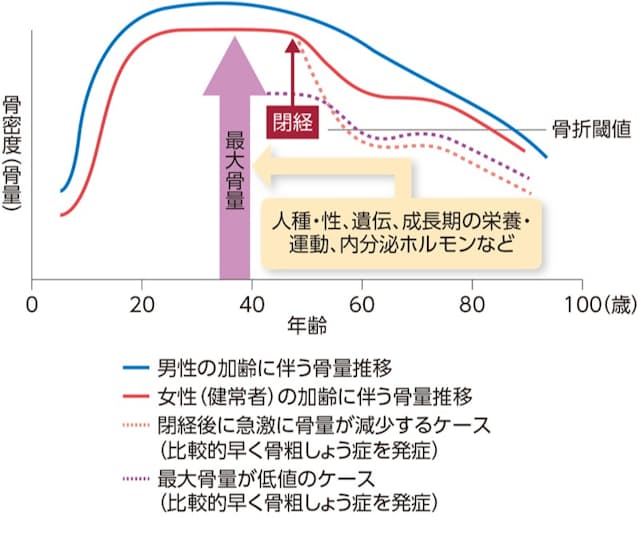

リスクを高める喫煙、アルコールの多飲、糖尿病

大切なのは、男女を問わず加齢による骨密度(骨量)の低下に早く気づくことです。骨密度(骨量)は20歳前後をピークとしてしばらくは維持されますが、男女とも50歳前後を境に低下し続けます。萩野教授は「女性は閉経を機に急速に低下するため、40代以降に自治体などの骨密度検診を受けることが勧められていますが、男性も、リスク(危険因子)の高い人は50代のうちに、元気な人でも65~70歳で一度、骨密度の測定をしてほしい」と訴えます。

年齢による骨密度(骨量)の変化(イメージ図)

重要な危険因子は、「過剰飲酒」「喫煙習慣などによって起こる慢性閉塞性肺疾患(COPD)」「糖尿病」「家族歴(親兄弟などに骨折した人がいる)」「ステロイドの服用」などです。そのほか、「胃の切除歴」「内分泌(甲状腺、副甲状腺)の病気」「男性の性腺機能の低下(LOH症候群)」もハイリスクです。特に前立腺がんの治療としてホルモン療法をしている患者の場合、急速に骨密度が低下することが知られています。

リスクの高い人の骨をCT(コンピュータ断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像診断装置)で調べてみると、本人も気付かぬうちに背骨(脊椎)が、押しつぶされるように変形してしまう骨折(脊椎圧迫骨折)を起こしていることもあります。それを腰痛やギックリ腰と思いこんで見逃してしまうことも多く、実際、脊椎の骨折の3分の2は、病院を受診していないという報告もあるそうです。

主治医と相談して骨密度検査のタイミングを逃さない

骨密度は、単位面積当たりの骨の重さで表されますが、重要なのはYAM値(ヤム値、Young Adult Mean:若年成人平均値)です。これは若年成人の骨密度を100%として自分の骨密度が何%であるかを示した数値で、YAM値が70%以下になると骨粗しょう症と診断され、骨折リスクが高まります。

女性の場合は、職場や自治体の「骨密度検診(骨粗しょう症検診)」を受ける人が増えていますが、男性の場合、骨密度を測定する機会は多くありません。ただ、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や糖尿病などリスクのある人は、自分から主治医に相談することで、保険診療として定期的に骨密度を測定できるということを知っておきましょう。糖尿病は、YAM値が80%台でも骨折リスクが高いことが分かってきました。主治医に自分から「骨が心配なので検査を受けてみたい」と相談することも大切です。

検査にはDXA(デキサ)法、超音波法、MD法などがあります。DXA法が最も正確な骨密度が測定でき確定診断にも用いられますが、装置が大きく横になって測らなければならないため、受けられるのは地域の基幹病院などに限られます。主治医に紹介状を発行してもらうことが必要です。また、リスクのある疾患を持っている人以外は、外来などで骨密度の測定をすることはできませんが、人間ドックのオプション検査などで受けることはできます。

(図版制作 増田真一)

[日経Gooday2022年9月26日付記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。