マスク生活でにおい気にせず 存分にニンニク食す幸せ

新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し出したのが2020年の初めで、あれから早2年半。一人ひとりの生活にも大きな影響が出ているわけだが、この中で特に人気を呼んでいる食品の1つがニンニクだ。

つまみ用スナックに宅配料理、TKGにもニンニク調味料

昔から、食べると元気になりそうとか、抵抗力がつきそうといったイメージがあるのに加え、何しろリモートワーク、在宅ワークが増え、外出するときもマスク着用が普通になったため、あの臭いを気にしなくて済むというわけで注目され、ニンニクを使用した食品や宅配などのメニューが増えている。

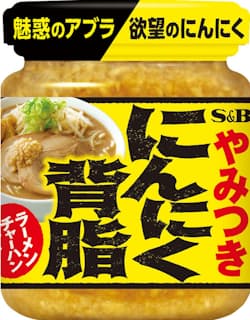

例えば、香辛料とハーブの商品を得意とするエスビー食品は、昨年8月瓶入り調味料「にんにく背脂」を新発売したが、今年これをリニューアルした新バージョンを8月15日に発売する。背脂とニンニクと言えばラーメンを連想するが、「鍋料理、餃子(ギョーザ)、チャーハン、卵がけご飯にもおすすめ」としている。

同社は昨年、この商品を「テレワークなどのライフスタイルの変化により、ニンニクのおいしさへの注目が高まっていることに合わせ、家庭内調理での味の変化のニーズが存在することから、いつものメニューをパンチの効いた濃厚な味わいにアレンジできる」ものとして発表した。家庭での調理は長く続けていると、ともすれば単調になりやすいもの。その点、ニンニクの風味は知ってはいるけれども家庭ではそれほど多く使ってこなかったというものであり、目先の変わった調味料、パンチのある味でマンネリを打破するには、取り入れやすいとも言える。

また、ニチレイフーズは昨年夏向け商品として「にんにく炒飯(チャーハン)」を発売したが、この秋新商品としてリニューアルした「にんにく炒飯」の発売を予定している。ニンニク風味というだけでなく、油で揚げたニンニクチップも入った商品で昨夏注目されたが、秋向けのリニューアルで通年商品として定着するようだ。

菓子・スナックにもニンニク旋風は起きている。ニンニク商品に熱心なメーカーの一つがカルビーで、今年だけ見ても「堅あげポテト 待望の香ばしにんにく味」(2月)、「絶品かっぱえびせん 五島灘の塩と揚げにんにく味」「おつまみじゃがりこ にんにく醤油(しょうゆ)から揚げ味」(6月)など、切れ目なくニンニク風味商品を打ち出している。特に、「家飲み需要の増加」を狙い、ビールに合うフレーバーとしてニンニクにフォーカスしている。

コンビニもこの流れを座視してはいない。各社ともニンニクを使用した弁当総菜類を扱うほか、ファミリーマートは「まるでホルモンスナック にんにく塩だれ味」で、つまみ商品にも切り込んでいる。

また、出前館やUber Eatsの出店状況を見ると、取り扱いエリアごとに違いはあるが"ニンニクメニュー専門店"を散見するようになった。内食でも中食でも、ニンニク商品はすっかり定着したようだ。

リンゴのノウハウが青森県をニンニク県に

家庭でのニンニク料理となれば、何も既製品ばかりでなく、生のニンニクを買って来て各種の料理を作って楽しむのもいい。

そこでスーパーの青果コーナーでニンニクを探すと、多くは中国産で、わずかに国産が並んでいる印象がある。実際、統計などの資料に当たってみると、世界のニンニク生産の大半は中国が占めているとあるのだが、青果の卸売市場の統計を見ると、中国産と国産、特に青森県産がおよそ半々のシェアで推移していることが分かる。このほか、EU各国向けに生産を拡大してきたスペインが日本向けの輸出も増やしつつある。スペイン産は特色ある品種に取り組んで特徴を出そうとしているため、スペイン産が増えていけば、さまざまな種類のニンニクが楽しめるようになるかもしれない。

ニンニクといえば夏のスタミナメニュー向きという印象があるが、実は植物としてのニンニクは高温が苦手で冷涼な土地を好む。かといって寒さにも強くはない。世界的に多い中国産と、国産で強いのは青森産というのは、そんなニンニクの特徴に合った気候の地域ということのようだ。

なお、青森県が2020年に発表した「令和元年度青森県産品ベンチマーク調査」によると、青森県産品の認知度はリンゴが最大だが、これに続くのが今やニンニクである。「ニンニクと言えば青森」というイメージが相当に定着してきている。

その青森県産ニンニクの場合、収穫は6~7月で、これを貯蔵したものを年間を通じて市況に合わせて出荷している。つまり、今、8月というのは青森県産の新物の時期ということで、これから秋から春にかけては青森県産が量的にやや優勢という時期になる。

ちなみに、一度に収穫したニンニクを小出しに出荷すると聞くと、ニンニクは日持ちするのかと思ってしまう。なにしろ、買って来たニンニクを家庭でしばらく置いておくと、やがて全体が軟らかくなり、先端から青い芽が出て来てあわてて使い切るということがある。それと同じことが倉庫では起こらないのだろうか。

実は、倉庫に仕掛けがある。まず、庫内を低温にすること。そして、CA貯蔵というのだが、倉庫内の酸素濃度を低くするなどして作物の活動を抑制する貯蔵方法を採る。少々専門的ながらCAとはなんぞやと気になる方もいると思うので説明すると、CAはcontrolled atmosphereの略で、周りの空気の成分をコントロールすることを意味する。

青森県はリンゴの一大産地だが、実はリンゴでCA貯蔵を用いた管理・出荷のノウハウを蓄積してきた歴史がある。ニンニクの栽培に合った気候というだけでなく、こうしたビジネス面での"土地勘"も、青森県を"ニンニク県"にしたと言えそうだ。

一度に食べ過ぎず、細く長い付き合いに

さて、気になるのはニンニクの栄養と、抵抗力アップに本当に効果があるのかどうか、というところだ。

ニンニクの栄養・機能面の特徴として、多くの資料が第一に指摘するのは、アリインという物質を多く含むということだ。そして、ニンニクをスライスしたりすりおろしたりすることでこのアリインがアリシンというものに変化するという。

アリインはビタミンB1の吸収をよくする作用があり、ビタミンB1はブドウ糖をエネルギーとして活用するのを促進する。ニンニクを食べると元気になったように感じるのは、このような仕組みのために筋肉や脳にエネルギーが供給されることによると言えそうだ。

栄養面ではもう一つ、ビタミンB6を多く含むという特徴がある。これはたんぱく質の分解を助ける作用があり、また、免疫機能を正常に維持する働きと、皮膚の抵抗力を増すためにも必要だという。これを踏まえれば、適量のニンニクは、抵抗力維持につながると言えそうだ。

ただし、前述のアリインのもう一つの特徴に注意する必要がある。アリインは強い抗菌・抗かび作用を持つという。ニンニクを食べ過ぎてアリインを過剰に摂ると、腸内細菌も殺してしまい、そのことでお腹の調子が悪くなったり、体調を崩すことがあるので注意が必要だ。近年、腸内細菌叢(腸内フローラ)が正常にあることが抵抗力や健康に重要という研究が多く発表されているので、ニンニクを食べ過ぎて腸内細菌を減らすようなことは避けたほうがいいだろう。

そのような点から、ニンニクの摂取は、生の状態では1日1片、加熱での利用の場合も1日2~3片にとどめておいたほうがよさそうだ。

料理としても、イタリアンのシェフをはじめ西洋料理の専門家の多く、また欧米の料理系YouTuberの多くも、ニンニクの風味を強くさせすぎず、ほんのりと香りをつけて楽しむことを共通して推奨している。

ある料理動画のシェフが「background flavor」という言葉を使っているのが印象的だ。主役にはしないけれども、しかしそれがあることで全体が豊かな印象を持つといったことだろう。体調を崩さず、ニンニクに飽きず、適量を使い続けることが、ニンニクを長く利用してきた地域の人々の知恵のようだ。

(香雪社 斎藤訓之)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。