多様性の先進組織で働く女性「経営層目指す」17%回答

働く女性2482人のキャリア意識調査(下)

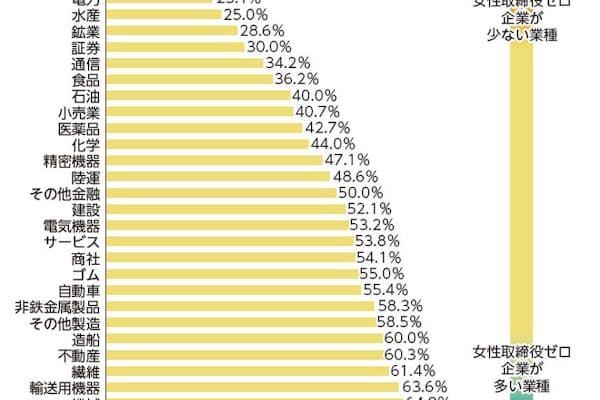

ダイバーシティ「2030年までに女性役員比率を30%に」――。政府が掲げた女性活躍の目標に向けて、徐々に状況は改善しつつあります。しかし30%はゴールではありません。日経xwoman(クロスウーマン)が2021年10~11月に実施した「女性の働き方(キャリア)意識調査」を基に、組織のダイバーシティと、働く女性の管理職志向との関係について考えます。

記事中の図版はすべて日経xwoman「女性の働き方(キャリア)意識調査」出典。四捨五入の都合上、グラフの合計が100%になっていない場合があります。

記事中の図版はすべて日経xwoman「女性の働き方(キャリア)意識調査」出典。四捨五入の都合上、グラフの合計が100%になっていない場合があります。

女性たちに「将来なりたい立場は?」と質問

「わが社にはリーダーとなる女性が育っていない」「管理職に就きたがる意欲のある女性がいない」――。こうした悩みの声が企業からしばしば聞かれる。しかし、女性管理職が少ないのは、女性の努力や意欲が足りないからだろうか。

日経xwomanでは、働く女性2482人にアンケート調査を実施。その結果から、職場のダイバーシティ&インクルージョン(多様性と包摂性)の取り組みがあるかないかが、女性の昇進意欲と関係していることが分かった。

「上」編の「『多様性ゼロ組織』と答えた女性5割が転職・独立希望」でも紹介した通り、自分の職場が組織全体でダイバーシティを理解・実行している(多様性先進組織)と答えたのは588人(23.7%、下のグラフの赤色部分)。一方で、自分の職場がダイバーシティを全く理解・推進していない(多様性ゼロ組織)と回答した女性たちも、503人に上る(20.3%、グラフの青色部分)。

n=2482

さらにアンケートでは、回答者全員に「将来なりたい立場」について質問。組織のダイバーシティの現状と、管理職への昇進意欲との関連を調べた。