不死は本当に幸せか ケンブリッジ教授が説く生き方

『ケンブリッジ大学・人気哲学者の「不死」の講義』より

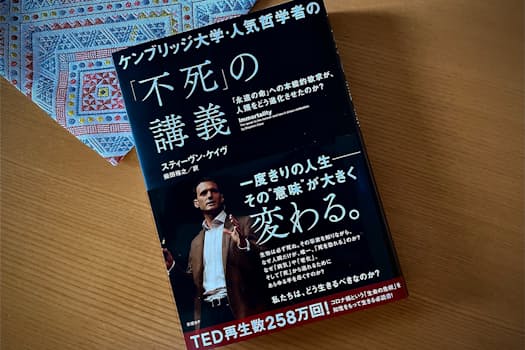

ブックコラムコロナ禍において、一時期、「命を守る行動か、経済活動か」といった議論がありました。しかし、「命を守る行動」と「経済活動」は、そもそも切り離して比較できるものではありません。経済とそれをめぐる活動もまた、人類が自らの命を守り、生き続けるために発展させてきたものだからです。英ケンブリッジ大学で哲学と人工知能(AI)を研究している著者が、人類のあらゆる活動と「不死の願望」とのつながりを解き明かした『ケンブリッジ大学・人気哲学者の「不死」の講義』(日経BP)から、私たちの「生」のあり方を考えるヒントを探ります。

まずは本書が取り上げるさまざまな不死に関する言説のうち、徐福伝説をめぐる考察を見ていきましょう。それはこんな寓話(ぐうわ)の紹介から始まります。

◇ ◇ ◇

生と死をめぐる寓話――あなたは共感できますか

?

ある日、金持ちで怠惰な仙太郎という若者が、不死にたどり着けるという霊薬を探すことにし、徐福(不老不死の霊薬を発見し、富士山の頂で暮しているという伝説の人物)のために建立された神社を見つけ出して祈った。

すると7日目の真夜中に、徐福が若者の前に姿を現した。徐福は仙太郎を手前勝手な愚者と見て、試すことにした。紙で作った小さな鶴を与え、

「これが久遠の生の地へ連れていってくれるだろう」

と告げた。仙太郎がまたがると、その鶴は途方もない大きさになって羽ばたき、舞い上がった。そして、海に出て何千里も飛んでから、ついにある離島に降りた。鶴は縮んで元の大きさに戻り、仙太郎の袖の中に飛び込んだ。

『ケンブリッジ大学・人気哲学者の「不死」の講義』 スティーヴン・ケイヴ著 柴田裕之訳 日経BP

この島の住民たちが、そこでは誰一人死なず、病気にもならないというので、仙太郎は大いに驚いた。なんと幸せな人々だろう、と彼は思った。

ところが、どうすれば死ねるようになれるか、手掛かりを与えてほしいと彼らにせがまれ、仙太郎はなおさら驚いた。彼らは、長い長い人生に飽き飽きしていたのだ。

知られているかぎりの毒を試したが、無駄だったという。とりわけ強力な毒薬は、凄(すさ)まじい人気を博したが、それは、その薬で髪がわずかに白くなり、軽い腹痛がするからという、ただそれだけの理由からだった。あいにく、死ぬことはできなかった。