古代エジプトのミイラを包む 布に書かれた文字の謎

1868年、クロアチア(当時はオーストリア・ハンガリー帝国の一部)のザグレブ博物館が、古代エジプトの女性のミイラを手に入れた。ミイラを包んでいた布は前の所有者によってほどかれていたが、ミイラと一緒に引き渡された。

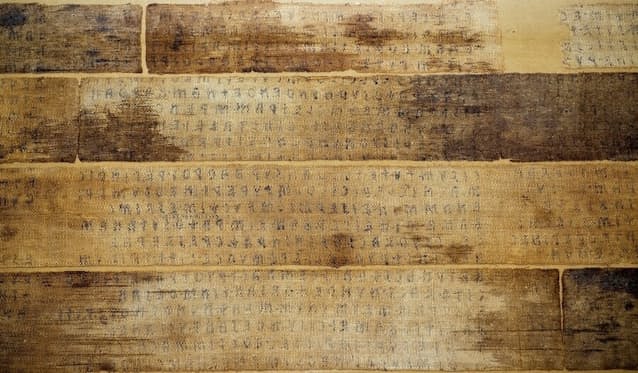

ミイラになった女性は王族や聖職者ではなく、一般人だった。しかし、彼女を包んでいた亜麻布には、非常に興味深い謎があった。亜麻布に書かれていた文字が、エジプトの象形文字(ヒエログリフ)ではなかったのだ。文字の正体は、布を調べたドイツのエジプト学者ハインリッヒ・ブルクシュにもわからなかった。

23年後の1891年、博物館は、この文字を解読できるかどうか調べるため、亜麻布をウィーンに送ることにした。亜麻布を調べたオーストリアのエジプト学者ヤーコプ・クラールは、謎の文字の解読に成功した。文字は、一部の人が推測していたコプト文字ではなく、ローマ帝国以前にイタリアを支配していたエトルリア人が使っていたエトルリア文字だった。このミイラは、エトルリアの亜麻布の書を裂いた布で包まれたことになる。

衝撃的な発見だった。エトルリアの亜麻布の書については多くの古典的著作で言及されているが、それまで現物が見つかっていなかったからだ。エジプトの乾燥した気候と、ミイラに使われていた乾燥剤が、繊細な亜麻布を保存するのに最適な環境を作り出したのだ。しかも、それまでに発見されたエトルリア語の文書の中でも最長であり、エトルリア文化に関する情報の金脈となる可能性があった。

この「ザグレブの亜麻布の書」(ラテン語で「リベル・リンテウス・ザグラビエンシス」とも呼ばれる)に関するクラールの発見によって、その内容や書かれた時期について、さらに多くの謎が生じた。それだけではない。なぜエトルリアの亜麻布の書が、エジプトのミイラを包むのに使われることになったのだろうか。

インド・ヨーロッパ語族以前の言語

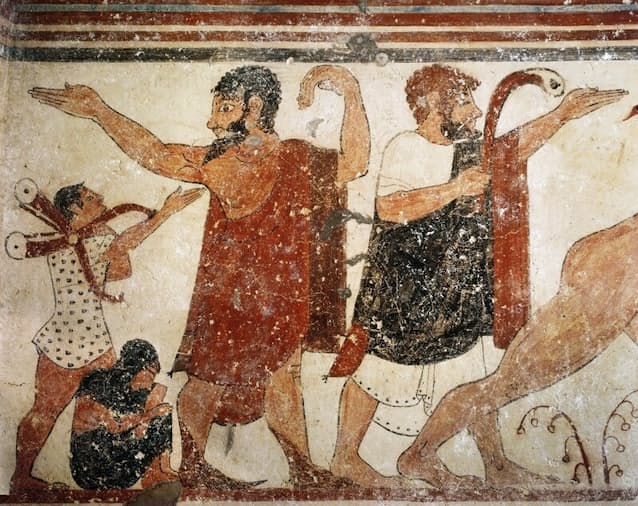

現在のイタリア中部トスカーナ州(州都はフィレンツェ)は、古代エトルリア人の故郷とほぼ一致している。紀元前8世紀に現れたエトルリア人はギリシャ人と交易して、金属加工、絵画、彫刻などの高度な文化を発達させた。交易によって、エトルリアの品々、ギリシャの神々、それにエウボイア島で使われていた西方ギリシャ文字が各地に運ばれた。エトルリア人は、このアルファベットを用いて、右から左に書く独自の文字を作った。

エトルリア語は、ヨーロッパの言語の中で唯一無二と言ってよい存在だ。英語をはじめとする大半のヨーロッパ言語は、数千年前にヨーロッパで広がり始めたインド・ヨーロッパ語族に含まれる。これに対してエトルリア語は、インド・ヨーロッパ語族が流入する前の言語が生き残った極めてまれな例なのだ。

古代ローマの歴史はエトルリア人の歴史と密接に関係している。王政ローマの初期の王として君臨していたのはエトルリア人だった。また、エトルリア語の言葉はラテン語に受け継がれた。例えば、エトルリア語で「仮面」を意味する「phersu」という言葉は、「人」を意味するラテン語の「persona」となり、そこから英語の「person」となった。しかし、共和制ローマの勢力拡大とともにエトルリア社会は衰退し、工芸品や、墓地の鮮やかな絵画と碑文などが残るのみとなり、その文字を読める人も減っていった。

1世紀のローマ皇帝クラウディウスはエトルリア語を学んでおり、実際にエトルリア語を話したり読んだりできた最後の人物の1人だ。クラウディウスは20巻からなるエトルリア史まで著したが、現存していない。

亜麻布には何が書かれていたのか

ミイラを包むために裂かれる前の「ザグレブの亜麻布の書」は、12段の文章が書かれた長さ3メートル強の1枚布だった。ミイラから回収できた部分には、原文の約60%に相当する約1330語が書かれていると推定される。この文書が発見されるまでは、エトルリア語の専門家は1万点ほどの短い碑文に基づいて研究するしかなかったが、1891年にクラールがこの書の言語を特定したことで、研究に使えるテキストが大幅に増えた。

学者たちは当初、ザグレブの亜麻布の書は葬儀用に書かれたものだと考え、これに包まれていたミイラと何らかの関連があるのではないかと推測していた。このミイラは、1840年代にエジプトのアレクサンドリアでミハイル・バリッチというクロアチア人男性によって購入された。バリッチはウィーンの自宅でミイラを保管していたが、彼の死後、ミイラと包みはザグレブの博物館に寄贈された。

実は、このミイラを包むのに使われていた文書はエトルリアの亜麻布の書だけではなかった。エジプトの「死者の書」のパピルスも使われていたのだ。このエジプトの書物にはネシ・ホンス(「家の女主人」)という女性が登場する。今日の学者たちは、この女性こそがミイラになった女性だと信じている。20世紀後半には、彼女が生きていたのは紀元前4世紀〜前1世紀の間で、30代で亡くなったことが判明している。

亜麻布の書の黒いインクは焼いた象牙から作られていて、タイトルや見出しの赤い文字は辰砂(しんしゃ)と呼ばれる鉱物で作られた顔料で書かれている。エトルリア語の文字の多くは、ミイラ作りに使われるバルサム(樹脂と揮発性油の混合物)のせいで不鮮明になっていたが、1930年代の赤外線写真の進歩によって新たに90行以上が解読され、亜麻布の書の正体が明らかになった。それは、1年間に執り行うべき儀式について詳述した暦だった。

亜麻布の書は、どの時期にどの神を拝み、どの儀式(酒やいけにえをささげるなど)を行うべきかを説明していて、エトルリアの水の神ネタンス(ローマの海神ネプチューンと密接な関係がある)や太陽神ウシル(ギリシャ神話の太陽神ヘリオスに相当する)への言及がある。

ザグレブの亜麻布の書を翻訳するには、エトルリアの暦や神々に関する深い知識が必要だった。例えば、この書の8段目の冒頭部分はこのような内容だった。

「(8月)13日、儀式に従って奉献を執り行うこと」

「奉献のために扉を(開けて?)保つ/守ること」

「9月24日、ネタンス(ネプチューン)へのいけにえを供えること」

その後の研究により、この書が作られた場所を特定する言葉や名前も判明した。専門家は、現在のイタリア中部の都市ペルージャの近くで作られたと考えている。亜麻布自体は紀元前4世紀のものだが、文章上の手がかりから、文字が書かれたのはもっと後だったと考えられている。1月を儀式の始まりとしている点は、この文書が紀元前200〜前150年の間に書かれたことを強く示唆している。後者の推定年代が正しいなら、その後まもなくローマ帝国の勢力拡大により失われることになるエトルリア人の生活様式を知る手段になる。

ミイラとエトルリア文字の関係

なぜエトルリア語の亜麻布の書がエジプトのミイラを包むことになったのかは、まだ正確にはわかっていないが、いくつかの仮説が提唱されている。1つは、19世紀にこのミイラが購入されたアレクサンドリアという都市の性質を根拠とした説だ。アレクサンドリアは、紀元前4世紀から前1世紀にかけて国際貿易の中心地だった。国際的な港町では、ほかの文化の文書は珍しいものではなかったはずで、ミイラを作るために入手した亜麻布に外国の文字が書いてあってもおかしくはない。この説によれば、エトルリア語の書とエジプトでミイラにされた女性の信仰との間に特別な関係はないことになる。

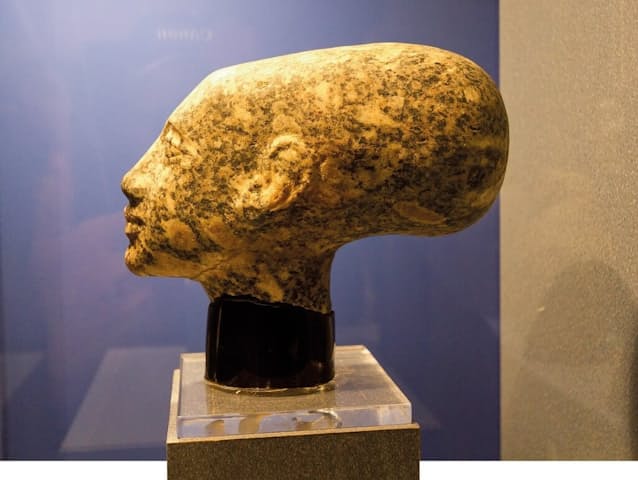

もう1つの説は、エトルリアの彫像を根拠としている。エジプト人が死者の書を墓に納めたように、エトルリア人が亜麻布の書を墓に納める様子を描写する彫像があるのだ。もしエジプトで死亡したこの女性がエトルリア人の血を引いていたなら、その親族は、エジプトの死者の書とエトルリアの亜麻布の書の両方を使って、女性が親しんだ2つの文化の慣習に従って葬った可能性がある。

(文 MARINA ESCOLANO-POVEDA、訳 三枝小夜子、日経ナショナル ジオグラフィック)

[ナショナル ジオグラフィック 日本版サイト 2022年6月23日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。