人生を最後まで楽しむための膝の痛みとの付き合い方

年を重ねると体のあちこちに不具合が出てくるが、中でも膝の痛みに悩む人は多い。高齢者の膝痛の多くは、変形性膝関節症からくる。変形性膝関節症はどのような病気で、どう予防できるのか。かかってしまったときには、どんな治療方法があるのか。2021年12月に実施された日本抗加齢医学会WEBメディアセミナーでの冨田哲也さんの講演に基づいて、変形性膝関節症のしくみと最新の治療法について紹介しよう。

変形性膝関節症とは?

せっかく長生きをしても、健康でなければ人生を楽しめない。できるだけ最後まで健康でいたいと誰もが願うだろう。高齢者が健康でなくなる原因の約4分の1は、骨、関節、筋肉といった整形外科領域の病気であり、その中で代表的なものが変形性膝関節症だ。

変形性膝関節症の日本での推定患者数は、レントゲンの変化だけで判断すると、女性1670万人、男性では860万人で合計2530万人もいると想定される。特に女性に多く、年齢が上がるとともに増えていく。

では、変形性膝関節症は、どのようにして起こるのだろうか。

関節は関節包で覆われ袋状になっている。関節包の内側に滑膜(かつまく)という膜があり、内部は関節液という液体で満たされている。骨と骨は靱帯でつながれていて、骨と骨の間にはクッションの役割を果たす関節軟骨がある。

「膝関節は複雑で、歩くだけでも垂直方向の圧縮力と前後方向の剪断力(せんだんりょく)がかかります。強い力がかかり続けると関節軟骨がすり減り、関節軟骨がすり減ると骨と骨が直接当たるようになり、滑膜に炎症が起きて痛みの原因となると考えられています」と冨田さんは説明する。

膝関節の変形の程度は、レントゲンで診断できる。レントゲンで膝関節を撮影すると、軟骨は写らないので隙間が空いて見える。ところが、軟骨がすり減ると骨と骨が接していくように見えるので、その状態をグレード0から4の5段階で表す。グレード0と1は正常で、グレード2以上が変形性膝関節症だ。数字が大きくなるほど重度となる。

どんな人がなりやすい?

変形性膝関節症は、いろいろな要素が組み合わさって起こるが、次のような要因がある人はなりやすい。

・肥満

・太ももの筋力の衰え

・若い頃のケガ

・O脚やX脚

・膝に負担の大きいスポーツなどの習慣

・関節リウマチなどの病気

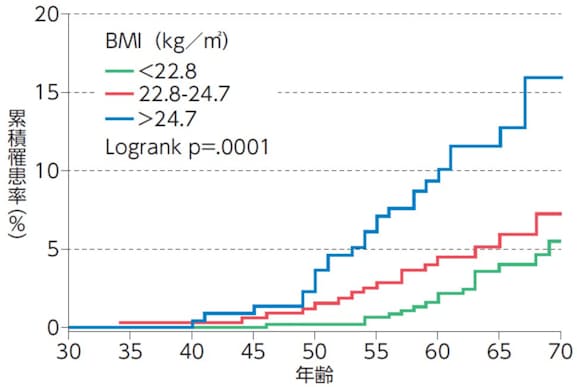

体重が重いと、大きな力が膝関節にかかる。歩くとだいたい体重の3~5倍、小走りなら6~7倍の力が膝関節にかかると言われている。アメリカの研究では、発症時に太っている人はもちろん、若いとき(20歳から29歳)にBMIが25を超えていた人は、早くから変形性膝関節症を発症することがわかっている(下図)。

メタボリックシンドローム(いわゆるメタボ)が変形性膝関節症と関係することもわかっている。

メタボは、内臓脂肪がたまって高血圧、高血糖、脂質代謝異常のうち2つ以上が組み合わさり、心臓病や脳血管障害が起こりやすくなる状態だ。高血圧、高血糖、脂質代謝異常の3つのうち2つ以上ある人は、メタボでない人に比べて変形性膝関節症の発症が統計的に有意に高い。3つあると、さらに発症しやすいという[注1]。

変形性膝関節症は、筋力との関わりも深い。大腿四頭筋の力が弱い人ほど変形性膝関節症が進行しているという報告がある。ただし、筋力が落ちているから変形性膝関節症が進行したのか、変形性膝関節症が進行したから筋力が落ちてしまったのかは、わからない。

「若いときに膝を痛めた人は、変形性膝関節症を発症しやすくなります。また、あまり練習をしないでいきなりフルマラソンを走ったりするのもよくありません」と冨田さんは言う。若い頃に体重が重かった人や靱帯損傷など膝を痛めた経験がある人は、あとで紹介するような膝に負担がかからない生活を心がけたほうがいいだろう。

[注1]Osteoarthritis Cartilage. 2012 Nov;20(11):1217-26.

下半身の筋トレはもちろん、有酸素運動も効果がある

変形性膝関節症の治療法は、大きく分けて保存療法、再生療法、手術療法の3種類ある。

保存療法とは、手術などで直接原因を取り除くのではなく、生活習慣の見直しや薬剤治療で症状の緩和を目指す方法だ。

最初は患者教育、運動、減量などの非薬物療法を試みて、改善しない場合には、鎮痛剤、関節内注射などの薬物療法を行う。さらに重度になると、手術を考える。

「関節の変形の進み具合とは関係なく、運動療法は効果があります」と冨田さんは言う。「運動療法を行うときは、患者さんの症状やライフスタイルに合わせて低負荷の運動から開始し、適切な負荷の運動量を決定していきます。大切なのは、定期的にフォローアップをして運動量を見直し、継続できるようにすることです」と冨田さん。

「太ももや股関節周辺の下半身の筋力トレーニングだけではなく、有酸素運動も効果があるという研究もあります。有酸素運動では、自転車、水中ウオーキング、水泳のような膝に直接負担がかからない運動を、最大心拍の80%くらいまでの強度で行うとよいでしょう」と冨田さんは勧める。

なお、日本整形外科学会のホームページでは、変形性膝関節症の運動療法について説明されているので参考にしよう。

https://www.joa.or.jp/public/publication/pdf/knee_osteoarthritis.pdf

運動療法で膝の周辺の筋力が増えると痛みが改善するのは何となく納得するだろう。しかし、それ以外の運動でも痛みの改善が認められるのだが、その理由は実はまだよくわかっていない。ただ、運動をすると鎮痛効果がある内因性オピオイドが分泌されることが関係しているとの説がある。

症状の緩和には、膝に負担がかからないように日常生活を見直すことも大切だ。

「患者さんには、膝に負担がかかる行動を避けること、体重を減らすこと、大腿四頭筋の筋力増強を行うことなどをアドバイスします」と冨田さんは言う。「正座は立ち上がるときにかなり負担がかかるので、避けてください。階段は、上るよりも下りるときの負担が大きいので気をつけましょう。歩くときにつえを使うことでも膝への負担を減らせます」ということだ。

薬は、副作用とのバランスをとりながら選択

運動療法などで十分な効果が上がらないときは、鎮痛薬などを使用する。

薬物療法には、次のようなものがある。

・アセトアミノフェン(解熱鎮痛薬)

比較的胃腸障害や腎障害が少ない解熱鎮痛薬。3~4g/日まで使用できるが、副作用の肝障害に注意する。

・経口NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)

効果はあるが、副作用として胃腸粘膜障害、腎障害、心血管障害がある。NSAIDs の中でもCOX-2阻害剤というタイプの薬は粘膜障害の頻度が少なくなる。

・オピオイド製剤

麻薬性鎮痛薬。欧米では強オピオイド(高用量のオピオイド)の中毒が社会問題になっているが、日本では変形性膝関節症には作用の弱い弱オピオイドしか使えない。

・グルコサミン、コンドロイチンなど

国によって対応がやや異なる。欧州では医薬品レベルの高品質のものだけが推奨されている。日本のガイドラインではエビデンスが乏しいとして、内服は推奨されていない。

<その他>

・外用NSAIDs

非ステロイド性抗炎症薬を含む湿布薬。皮膚から吸収されて皮下組織、筋、滑膜に移行する効果をねらう。経口よりも血中濃度は低くなるため副作用が少ない。

・関節内投与

関節内に副腎皮質ホルモンやヒアルロン酸などを注射する。副腎皮質ホルモンは、連用すると骨がくずれるなどの強い副作用が出るので、痛みが非常に強いときに緊急措置としての使用に限られる。ヒアルロン酸は、日本ではよく使われるが、欧米ではあまり推奨されていない。

「ヒアルロン酸の関節注射は推奨されていますが、内服は推奨されていません。単純に考えれば、ヒアルロン酸のような分子量が大きな物質を内服しても、腸管で吸収されず、直接関節まで行くとは考えにくいと思います」と冨田さんは説明する。膝が痛いと言うと、友人などからサプリメントを勧められたりするが、やはり素人判断はやめて医師に相談しよう。

注目される再生医療

再生医療は、体の中の様々な炎症を抑え軟骨の成長を促す物質(抗炎症性サイトカイン・修復因子)の働きにより、症状の緩和や組織修復を期待する治療法だ。現時点では軟骨が再生するというエビデンスはまだないが、症状の緩和は認められている。

日本で行われている再生医療には、大きく分けて脂肪由来幹細胞移植とPRPの2種類がある。

腹部、大腿部の脂肪を採取して、その中の幹細胞を関節内に投与する方法。幹細胞は様々な細胞に分化する性質がある細胞。幹細胞が抗炎症サイトカイン・修復因子を分泌することで、症状の改善を期待できる。

・PRP(Platelet Rich Plasma)療法

患者自身の血液から抽出した、血小板が豊富な血清(PRP)を関節内に投与する方法。白血球、血小板、血しょうの中には、抗炎症性サイトカイン・修復因子が含まれている。これらを高濃度で関節内に注入することで、症状がよくなると考えられる。

・APS(Autologous Protein Solution:自己タンパク質溶液)療法

PRPの次世代型ともいえる方法。PRPを再精製して抗炎症性サイトカイン・修復因子の純度を高めたもの(APS)を関節内に投与する。

「APSは治療に時間があまりかからず、自分自身の血液を体内に戻すものなので、副作用もありません。何度も繰り返し実施できるのも利点のひとつです。ただ、保険診療として認められていないので、自己負担が大きくなります。費用は医療機関によって異なりますが、だいたい1回30万円から40万円くらいかかります」(冨田さん)

人工関節にすると普通に歩けるし、小走りできる人も

かなり進行してしまった場合は、手術を考えることになる。手術には、次のような種類がある。

関節部分を人工関節に置き換える手術。

・単顆型人工膝関節置換術

一部だけを人工関節に置き換える手術。

・骨切り術

O脚になると一部だけに体重がかかって、軟骨の一部がすり減っている。すり減った部分に体重がかからないように、すねの骨を切って脚の向きを変える手術。

「人工関節にすると膝を動かせなくなるという誤解が多いようですが、両膝を人工関節にした人でも普通に歩けるし、小走りできる方もおられます。なかには正座をして立ち上がることだってできる方もおられます。単顆型人工膝関節置換術は、手術後は関節がよく曲がるし、体への負担も少ない治療法です。ただし、変形が進んでしまっていると実施できないこともあります」と冨田さんは説明する。「手術は体に負担がかかるので、難しい場合もありますが、私たちの病院では、人によっては90歳以上でも可能なら受けていただいています」とのことだ。

「治療法はいろいろありますが、どれを選ぶかは患者さん自身が選択することです。今の症状や、これからの人生どのような生活を送りたいかを考えて、主治医とよく相談して納得のいく治療法を選択して最後まで人生を楽しんでください」(冨田さん)

(文 梅方久仁子、図版 増田真一)

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。