人生100歳時代に必須 「老化」時計を遅らせる新研究

若くても老化ペースには大きな違いが

同じ街で同じ年に生まれた45歳でも、最も老化が進んでいる人は、平均より脳年齢で3.79歳、見た目が4.32歳も老けていた――。

これは、ニュージーランド南島のダニーデン市で1972年から73年に生まれた約1000人を26歳から45歳までの20年間追跡した研究(ダニーデン研究)が明らかにしたもの。

45歳はまさに働き盛り。老いを意識するには早すぎる年だ。遺伝的な要因も影響している可能性はあるが、その人がどんな生活を送るかによって、老化速度に大きな差が生じることがわかってきた。

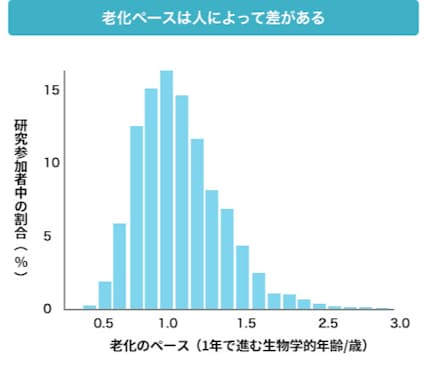

この研究では、血糖コントロールの状況を表すHbA1c(糖化ヘモグロビン)値、心肺機能、ウエスト/ヒップ比など研究参加者の生体データ19種類から老化ペースを算出しているが、暦年齢が1年進む間に2.4年以上老化が進んでいた人から、0.4年しか進んでいなかった人までいて、大きな差がついていた(下図)。

老化ペースが速い人たちは、見た目から、歩く速度、脳および認知機能までが総じて老化していたという [1]。

つまり、まだ十分若い時期から老化は確実に進んでいて、そのペースは人によって大きく異なるというのだ。

裏返せば、自分の老化スピードとそのペースを速めている原因がわかれば、"スローエイジング"のための手を打つことが可能になるかもしれない。

ダニーデン研究は、研究参加者の生体データから老化ペースを予測するDunedinPoAmという"老化時計(Aging Clock)"を作り、その予測精度の検証と応用を進めている。この時計以外にも、DNAのメチル化率(化学修飾された遺伝子レベルの率)、血中の免疫関連たんぱく質、心電図など様々なデータを基にした老化時計が開発されており、近い将来、こうした指標による老化ペース検査も始まりそうだ。

日本抗加齢医学会理事長で、老化時計を研究する近畿大学アンチエイジングセンターの山田秀和教授はこういう。「これまでの研究から、寿命には7割程度生活環境因子が影響すると考えられる。そこで、老化時計で自分の老化ペースを知り、食事、運動、メンタルなどの生活環境因子を変えることで老化を抑制しようとする研究が日進月歩で進んでいる。世界で最も高齢化が進んでいる日本にとって、元気な高齢者を増やすためにもこうした研究は重要だが、それ以上に、人口が減り続けている若い世代がこうした科学技術の恩恵を受け、健康で活動的に生きる年月を延ばすことができたら、希望のある未来像が描けるし、消費市場の活性化も見込めるだろう」。

[1] Nat Aging. 2021 Mar;1(3):295-308.

eLife. 2020 May 5;9:e54870.

スローエイジングは早く始めるほど得るものも大きい

100年の寿命は普通という時代が現実味を帯びつつある。しかし、健康にいきいきと過ごせなければ、長寿であっても必ずしも幸せとは言えない。サルコペニア、がん、認知症など老化によって発症リスクが高まる疾患は多い。老化ペースを緩やかにすることができれば、こうした加齢性疾患の発症低下につながる。

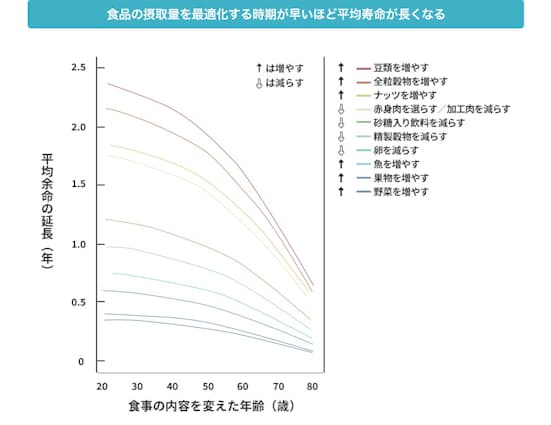

また、山田教授が指摘するように、なるべく早く若いうちに老化ペースを緩やかにする生活を始めるほど恩恵は大きい。最近、食事面からそれを示唆する研究が発表された。食事を何歳時点で健康的な内容に改善するかで平均余命(その時点からの生存期間)がどれだけ変わるかを見たものだ[2]。

この研究は、世界中の国々の疾病・傷害とそのリスク要因をまとめた「世界の疾病負荷研究(Global Burden of Disease Study)2019年版」と、食事が死亡率に与える影響を分析した多くの研究を統合解析して評価している。

結果は、砂糖入り飲料、精製穀物、赤身肉、加工肉などが多い「西洋型の食事」から、豆類、全粒穀物、魚、果物、野菜が多い「健康的な食生活」に変える時期が早ければ早いほど、平均余命が伸びるという結果に(下図)。

20歳で西洋式食事から最適な食事に変更すれば、女性で10.7年、男性で13.0年平均余命が延長する可能性があり、食品別では、豆類や全粒穀物の摂取量を増やす効果が大きかった。

「世界の社会経済活動を停滞させた新型コロナウイルス感染症は、高齢者や基礎疾患を持つ人ほど重症化リスクが高いこと、免疫も老化によって低下することを、まざまざと私たちに知らしめた。若さを守ることができるなら、それは老化やそれに伴ってリスクが高まる疾患に対する最大の防御であることを明らかにしたともいえる。2019年にWHO(世界保健機関)が、医療機関で診断基準などに使われる国際疾病分類を約30年ぶりに改訂して公表したが、老化を疾患として扱う"老化関連(XT9T)"という補助的なコードを新設した。老化を病いの1つとしてとらえ、対策を打つ時代が来ようとしている」(山田教授)。

一方で、予防政策にかかる費用が治療費より低いとは限らず、高度医療や終末医療にかなりの医療費がかかることなどを踏まえると、健康寿命が伸びても医療費削減効果が確実に得られるとは言えないという指摘もある。こうした考え方に対し、予防はそもそも大きな市場創出効果を持つとするのが、老化研究の第一人者で、ハーバード大学医学大学院のデビット・A・シンクレア教授と経済学者のグループだ。

彼らは2017年の米国の国勢調査をベースに平均余命の延伸による経済効果を試算し、米国民全体の平均余命が1年延伸すれば、37兆6000億米ドルもの総支払意思額(WTP =Willingness to Pay)が生まれると発表した。WTPとは、消費者が製品やサービスに使ってもいいと思う金額。つまり、「老化を遅らせて元気な期間を延ばすことは、医療費削減以上に大きな経済的利益を生む」と言うのだ[3]。

[2]PLoS Med. 2022 Feb 8;19(2):e1003889.

[3]Nature Aging.2021 vol1: 616–623

日常生活での利用が期待できる老化制御法

老化の分子メカニズムが解明されてきたことを受け、実際に老化ペースを抑制したり、いったん進んだ時間を巻き戻して若返りを図ったりする技術の開発が進んでいる。「この分野で大きな成果が生まれれば、宇宙開発に勝るとも劣らないフロンティアが開かれる可能性がある」(山田教授)。

再生医療により、細胞をリプログラミングして臓器・組織を若返らせる医療が現実となり、一般の人が予防用途で利用できるようになるまでにはまだまだ時間がかかりそうだが、スローエイジング効果が期待でき、私たちが予防的に利用できそうな方法にはどのようなものがあるのだろう。

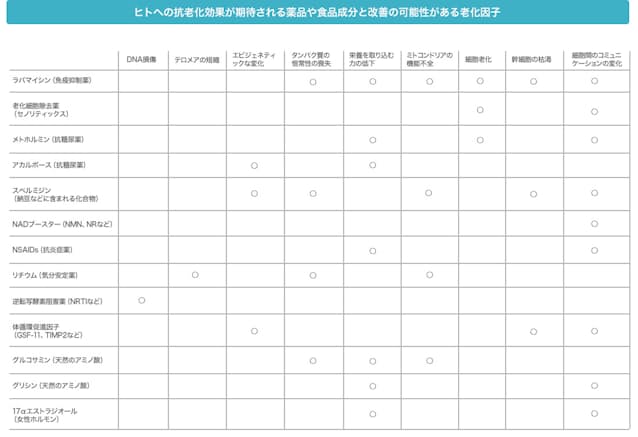

下表は、国際的な老化研究グループが2020年時点でまとめた"老化を遅らせる可能性がある薬品・食品関連成分"。日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボ企画・編集による『抗加齢・老化制御最新医療/ビジネス総覧』(日経BP)に掲載されたものだ。

本稿ではそれぞれに詳しく触れないが、例えば食品に含まれる成分では、納豆などに多いスペルミジン、サプリメントで親しまれているグルコサミン以外にも、「老化細胞除去薬」候補として、イチゴに含まれるフィセチン、タマネギに多いケルセチンのようなポリフェノールも上がっている。いずれも本格的なヒトでの効果実証はこれからという段階だが、私たちが日常口にする食品の中にも注目成分がある。

ヘルステックや機能性を持つ食品のマーケティング・コンサルティングを行うインテグレートの藤田康人代表取締役 CEOは、実際に商品が動き始めている老化制御市場のキーワードとして、"細胞活性化"と"心身の恒常性維持"を挙げる。

細胞活性化では、「劣化した細胞を掃除して新陳代謝するオートファジー(自食作用)機能を持つ素材や、老化を制御する遺伝子サーチュインのスイッチを入れるNADブースター[4]と呼ばれる素材などに動きがある」(藤田代表)という。オートファジーを誘導するとされる素材では、ザクロなどに多く含まれるポリフェノール・エラグ酸からヒトの腸内細菌が作り出すウロリチン、サーチュインを活性化するNADブースターでは、いろいろな食品に微量に含まれるNMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)というビタミンB3の仲間などがサプリメントとして登場し、話題を呼んでいる。

こうした西洋医学的アプローチの一方で、ヒトが持つ力を引き出し、心身の恒常性(ホメオスタシス)を維持する東洋医学の考え方も改めて注目されている。例えば、漢方の処方の1つである補中益気湯ではオートファジー誘導作用や、細胞内エネルギー代謝の恒常性を改善する働きなども確認されている。

「お隣の台湾では、心身のバランスを重視する食養生理論に基づく"薬膳スープ"や"薬膳茶・ドリンク"が市販食品として売られ、親しまれている。こうした薬膳レシピには日本で食品として使えない生薬も含まれるため、同じような作用を持つ素材に置き換えて日本向きにアレンジした薬膳食品を販売しようとする動きもある」(藤田代表)。

[4] NADの正式名称はニコチンアミドアデニンジヌクレオチド。すべての細胞内ミトコンドリアでのエネルギー産生に欠かせない補酵素で、長寿遺伝子と呼ばれヒトでは7種類確認されているサーチュインのすべてを刺激するが、加齢により減少する。NMNをとると体内で速やかにNADに変換されるため、NADブースターと呼ばれる。

20代男性が今後の健康市場のカギになるかも

これまで、健康食品など健康維持・予防関連商品のユーザーは、主に50代以上の女性が中心となってきた。しかし、新たな層も生まれているようだ。意外にも若い男性世代の中に。

藤田代表が理事を務める、健康・ウェルネスに関する研究機関、ウエルネス総合研究所は10代から70代までの男女約4800人を調査し、健康意識や行動をまとめた『ウエルネストレンド白書』を2021年末に発刊した。

このリポートは、調査の回答結果から健康関連の消費をリードしていると想定される「健康ストイック層」「健康コンシャス層」など7つのクラスターに分類してその特性をまとめている。

中でも、既に認知度が高い健康食品・素材にはあまり関心を示さず、筋トレなどの運動に積極的に取り組む「トレーニング大好き層」は、全体の6.1%と一番の少数派で、やや異色という位置付けだ。しかし、20~30代男性をコアとするこの層は、どの層よりも、まだ認知率が低いウロリチン、NMN、そしてさらに漢方の補中益気湯といった、老化制御機能で注目されている最先端の素材に高い関心を示している。

電通が2007年から継続して実施している20代~70代の男女対象の『ウェルネス1万人調査2020』でも似たような傾向が見られる。ここ数年、20代男性で健康意識・行動が多岐にわたる「健康アクティブ層」の割合が最も高くなっており、「話題の/新しい健康法は実践してみる」というスコアも男女含めた全世代中20代男性で最も高い。

長く続く低成長時代に多感な時期を送ってきた経験や、不安を抱えて高齢期に入りつつある親世代を反面教師として、"自分の健康は自分で守る"という意識が芽生えているのかもしれない。理由はどちらの調査でも定かになってはいないが、20代男性の中に生まれている新しい健康意識を持った層が、若さと健康を維持することの価値を理解し、それを実現する老化制御研究の成果を身をもって示しつつ消費市場まで変えていったら、日本の未来の青写真も異なったものになってくる可能性はある。

近畿大学の山田秀和教授は、2025年に開催される『大阪・関西万博』の大阪パビリオンでディレクターを務める。再生を意味する「REBORN」をテーマにする同パビリオンでは、アンチエイジング・ライドと呼ぶ乗り物に搭乗している間にその人の生体データを分析し、未来の自分を仮想体験してもらう計画だ。

山田教授はこのライドを通して、「特に、若い人たちが長い期間、元気に活動することを可能にする社会が訪れることを示したい」と意気込む。

日本は、今、国を挙げてそのような未来を目指さなければならない踊り場に立つ。

(日経BP 総合研究所メディカル・ヘルスラボ客員研究員 西沢邦浩)

近畿大学アンチエイジングセンター教授。近畿大学奈良病院皮膚科教授を併任。日本抗加齢医学会理事長。近畿大学医学部卒業後、同大学院医学科博士課程修了。2007年、近畿大学にアンチエイジングセンターを創設。日本皮膚科学会専門医。日本アレルギー学会専門医。日本東洋医学会専門医。老化時計(Aging Clock) など生物学的年齢計測を用いて、老化速度のコントロールや若返り治療を臨床治験に持むための研究を進める。

インテグレート代表取締役CEO。ウェルネス総合研究所理事。味の素を経て、ザイロフィンファーイースト社(現ダニスコジャパン)の設立に参画。キシリトール・ブームを仕掛け、製品市場をゼロから2000億円規模へと成長させた。2007年、IMC(統合型マーケティング)プランニングを実践する、マーケティングエージェンシーのインテグレートを設立。

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界