寝ても疲れとれず…実は病気? コロナ後不調と類似も

突然襲われる激しい疲労感や倦怠(けんたい)感。休息や睡眠を取ってもなかなか回復しない。こういうときは単なる疲れにとどまらず、「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」と診断される可能性がある。注意したい。

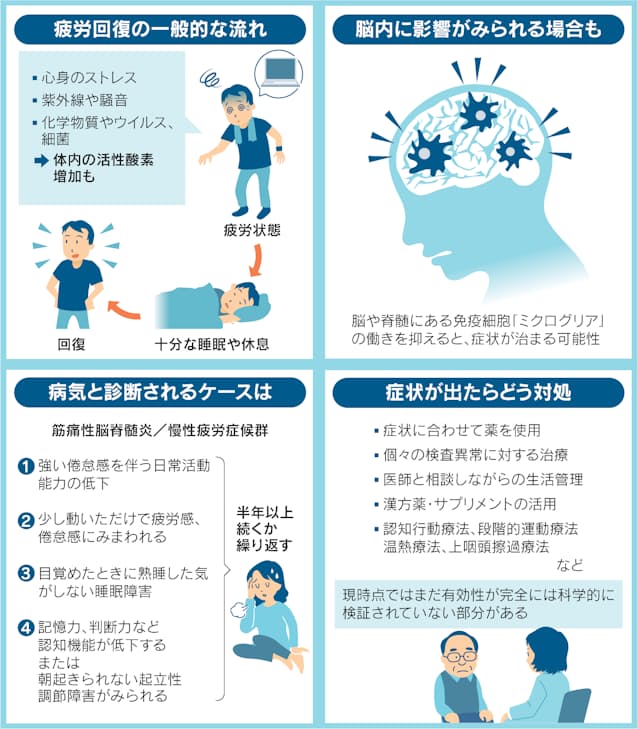

激しい運動や頭を使う仕事、過度の緊張・ストレスといった肉体的、精神的な負荷は疲労と密接に関係しているとされる。エネルギーを多く必要とする活動では酸素を多く消費し、活性酸素が大量に発生。体内で処理しきれないほどの活性酸素は筋肉や神経の細胞にダメージを与え、疲労状態になると考えられるようになってきた。

こうした疲労は十分な睡眠や栄養を取れば1~2日のうちに回復するのが一般的だ。一方でどれだけ寝ても疲れがなかなか抜けず、日常生活に支障を来すような人がいる。体のあちこちに痛みを伴う例もある。こういう場合は筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の可能性がある。

かつては慢性疲労症候群と呼ばれていた。ただその語感から、単純な疲労の蓄積や精神的な原因によるものではないかと誤解や偏見を受ける場合があり、現在の病名が使われるようになったという。

診断基準としては強い倦怠感を伴う日常活動能力の低下、活動後の強い疲労・倦怠感、熟睡した気がしない睡眠障害、記憶力や判断力など認知機能の低下、朝起きられない起立性調節障害といった状態が半年以上続いたり、繰り返したりする場合とされる。

ただ山王病院(東京・港)の村上正人心療内科部長は「元気だったのに急に疲労が取れなくなったと訴える患者には双極性障害や何らかの発達障害がある人もいる。診断は注意深く慎重にする必要がある」と指摘する。

疲労感や倦怠感を伴う病気は他にもさまざまある。尿や血液の検査、エックス線撮影、心電図検査、コンピューター断層撮影装置(CT)や磁気共鳴画像装置(MRI)での検査などで他の病気がないか調べる必要がある。こうした検査で異常がない場合は筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群が疑われる。

この病気で表れるのは疲労感や倦怠感だけではない。例えば全身に激しい痛みが起こる線維筋痛症がある。

大阪市立大学医学部付属病院疲労クリニカルセンター(大阪市)の倉恒弘彦客員教授は「以前の調査では患者200人ほどのうち、4分の3が線維筋痛症だった」と話す。全身の痛みは生活の質を低下させるため、痛みのコントロールが重要になってくる。

うつ症状が表れる例もある。倉恒客員教授は「脳内の神経伝達物質であるセロトニンの代謝障害が患者の多くにみられる」と説明する。

症状が出た場合、痛みには鎮痛薬、不眠なら睡眠薬、うつならば抗うつ薬といった形でひとまず対処することになる。認知行動療法や段階的運動療法、漢方薬やサプリメントの活用も考えられてきた。

ただ倉恒客員教授は「確立された治療法は今のところない。症状にあわせて対処するのが現状だが、誰にでも効果があるわけではなく、時には悪化することもある。医師が現状を把握しながら慎重に進める必要がある」と語る。

発症の仕組みも研究途上のところがあるが、近年、脳内の炎症が関与していると考えられるようになった。倉恒客員教授は「脳や脊髄にある免疫細胞のミクログリアの働きを抑えると、改善につながる可能性がある」と説明する。

村上部長は「新型コロナウイルス感染症から回復後の慢性疾患がこの病気の症状と似ている点も注目されている」と指摘する。判明していないところは多いが、ただの疲労と片付けられないケースがあることは覚えておきたい。

(ライター 仲尾 匡代)

[NIKKEI プラス1 2022年3月26日付]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。