包丁スパっと切れ味良く 年末手入れ、砥石で研ぐコツ

年末が近づくと、普段後回しにしてきた手入れをしなければという気持ちになる。包丁研ぎもその一つだろう。よく切れる包丁にするためのポイントを包丁マイスターに聞いた。

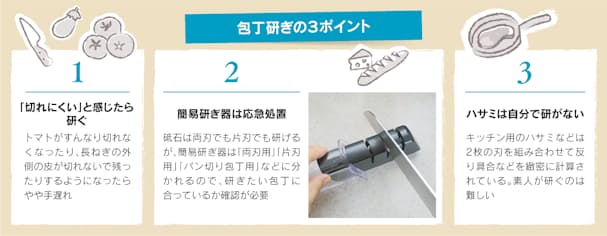

トマトがスパッと切れなくなると、筆者は包丁を通すだけの簡易研ぎ器を使ってみるのだが、あまり効果を感じられない。90歳近い父に砥石で研いでもらうと切れ味が回復するが、見よう見まねで砥石を使ってみても父のような切れ味にならないのが悩みだ。

この機に包丁研ぎの基本を習得しようと、刃物メーカーの貝印(東京・千代田)を訪ねた。「簡易研ぎ器は利便性重視で砥石ほど本格的な研ぎにならないため、切れ味が長持ちしづらいのです。包丁は定期的に砥石で研げば、切れ味がよい状態で使用でき、料理がもっと楽しくなりますよ」と同社の包丁マイスター、林泰彦さんは言う。

今回は、家庭用で最も一般的な「三徳包丁」で研ぎ方を教えてもらった。肉も魚も野菜も切れる、両刃の包丁だ。

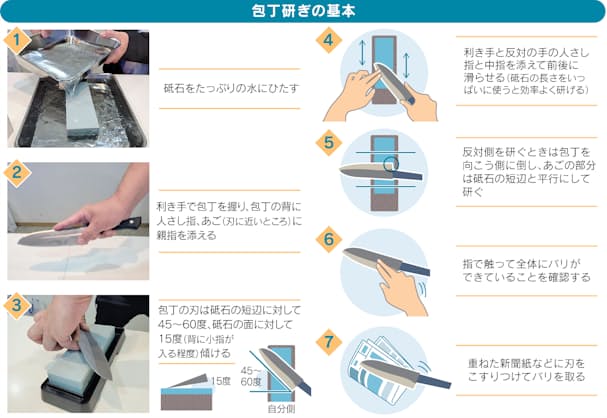

まず前準備として、砥石を15分程水につける。砥石から泡が出なくなるのが目安だ。水をかけるだけでいい樹脂製の砥石もあるので、確認を。砥石が乾くと研ぎにくくなるので、研いでいる最中も少量ずつ水を補うのが大切だ。砥石を固定するため、専用のトレーかぬれ布巾の上に置く。

林さんは、5つのポイントを押さえれば、誰でもうまく砥石で研げるはずだと言う。ポイント(1)は「砥石に当てる刃の角度をぶれさせない」。砥石に刃を当てたら、角度を保ったまま前後に動かす。

「よくある失敗が、刃を向こう側に動かすときに最後に刃が浮いて、ブランコのように動線が弧を描いてしまうパターン」(林さん)。防ぐには、利き手で包丁を握ったら、峰(包丁の背)に人さし指を添え、あご(刃の根元の直角の部分)の刃に近いところに親指を添えて砥石に当てる。砥石の表面と包丁の角度は15度くらい。峰と砥石の間に男性なら小指の爪まで、女性なら小指の第一関節までが入る程度が目安だ。

まず片側の刃を研ぐ。刃を自分の方に向けて砥石の短辺に対して45~60度傾け、刃先を砥石に置いたら利き手と反対側の人さし指と中指を刃に添える。添える位置は砥石の幅の真ん中あたりだ。そうして刃の角度がぶれないように前後にすべらせる。

「刃を砥石の端から端まで往復すること。中心で小刻みに往復していては、何倍も時間がかかる」(林さん)。最初のうちは、研いでいる途中に15度の角度がぶれていないかを小指で確認するといい。

ポイント(2)は「研げたかどうかは回数でなく、バリで確認」。研いでいくと、削れた刃先の金属の一部がまくれ上がって反対側にたまる。これがバリだ。目では見えにくいので、刃に指の第2関節をあてて指先へ滑らせ、ジャリッとした感触があればOK。「髪の毛1本を触ったくらいの繊細な感覚です」(林さん)。研いだ側の刃すべてにバリができれば片側は終了だ。

次は反対側を研ぐ。これがポイント(3)だ。片刃だけ研いではバランスの悪い刃になる。砥石に少量水を補充して、今度は刃を向こう側に返し、同じように研ぐ。柄に近いあごの部分は、柄が砥石に当たらないよう、砥石の短辺と平行に置くと研ぎやすい。

ポイント(4)は「バリをとる」。バリは刃に密着しているので、水で流しても取れにくい。1日分の新聞紙ほどの厚みの紙をテーブルの端に置き、刃先を研ぐときの角度で紙にこすりつける。左右に数回往復し、最後に指の腹で取り残しがないか確認する。

「忘れがちなのがポイント(5)です。包丁を研ぐと、砥石も削られます。1ミリメートルでもへこみができれば、刃をぶれさせずに動かすことが難しくなります」と林さん。砥石の手入れには、「面直し砥石」を用いる。刃を研いだあとの砥石を平らになるまで削る。

砥石を水につける時間をのぞけば、傷んでいない包丁なら研ぎ時間は5分ほど。研いだ包丁は片手で持ってトマトをひとなでしただけでスパッと切れた。「トマトが切れなくなる前に包丁の手入れをするのが理想。切れ味のいい包丁は素材の細胞を壊さない」(林さん)。切れ味のいい包丁を使えば料理の効率が上がるだけでなく、料理の見た目、味もアップする。ぜひ包丁研ぎを習慣にしたい。

◇ ◇ ◇

切れ味を長持ちさせるために

せっかく研いだ包丁の切れ味を長持ちさせるための、ちょっとした気配りを3つ紹介する。

(1)使用後はよく洗って汚れを落とし、よく乾かす。特に鋼の包丁はすぐに拭いたほうがいい。食洗器に対応していない包丁もあるので注意。

(2)漂白剤は使わない。漂白剤に含まれる次亜塩素酸が、ステンレス包丁の防さび被膜を壊してしまう。

(3)じか火で温めるのはNG。包丁は熱に弱いので、ケーキを切るときに温めるなら、100度以下の熱湯につけるのがおすすめだ。

(ライター 松野 玲子)

[NIKKEIプラス1 2021年11月27日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。