がんと診断されたら 不安どう克服、医師に聞くことは

日本人の2人に1人が生涯に一度はがんになるといわれる時代。実際にがんと診断されたとき、心身にはどのような影響が及ぶのか。健康なうちから知っておきたい心構えを専門家に聞いた。

「がんの診断・告知は、患者さんの心に爆弾が投げ込まれるようなもの」――。国立がん研究センター中央病院(東京・中央)支持療法開発部門長で精神腫瘍科医長の内富庸介医師はこう話す。がんと診断された人の多くはそれだけ大きな衝撃を受け「告知されたあとはどうやって帰宅したか覚えていない」という声もよく聞かれるという。

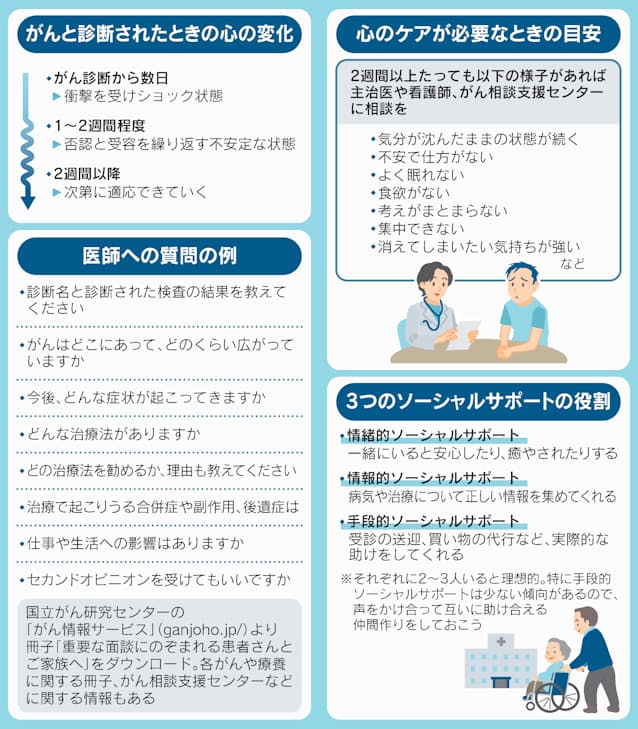

がんの診断から1~2週間程度は、がんであることを否定したり、現実を受け入れようとしたりする不安定な状態が続く。この否認と受容の間で揺れ動きながらも、次第に適応して、現状を知ろうとしたり、治療に取り組もうとしたりするようになっていく。

ただし、適応の段階に至るのが難しく、気分が沈んだまま何もする気がしない状態が続いてしまう人もいる。内富医長によれば「6人に1人が適応障害となり、さらにうつ状態になる人も同程度いる」という。

2週間以上たっても不安で仕方がない、よく眠れない、食欲がない、考えがまとまらない、消えてしまいたいような気持ちになるといったことが続く場合は、適切なケアや治療が必要になる。「まずは主治医や看護師のほか、がん診療連携拠点病院や地域がん診療病院に設置されたがん相談支援センターに相談をしてほしい」(内富医長)

治療を受ける上では主治医との積極的なコミュニケーションが重要だが「何を聞けばいいのか分からない」という人も多いと、内富医長は話す。医師に確認しておきたいことには、診断の経緯や病状、起こってくる症状、治療の選択肢などが挙げられる。「国立がん研究センターでは医師との面談時によくある質問を網羅的にまとめた冊子を作成している。活用してもらうと、不安や疑問の解消に役立てる」(内富医長)

がん患者とその家族の心のケアを専門とする保坂サイコオンコロジー・クリニック(東京・中央)の保坂隆院長は「ソーシャルサポートを構築しておくと、いざというときの助けになる」と話す。

ソーシャルサポートとは家族や友人、職場の同僚、近隣の人などと助け合う協力体制のことで「情緒・情報・手段」の3つの種類がある(左図参照)。「各種類で2~3人の支援が得られると理想的。ソーシャルサポートがある人はない人よりも病気になりにくく、ソーシャルサポートが多い人ほどがんになった場合の経過が良好になるという報告もある」(保坂院長)

がん患者の中には「心配をかけたくない」「がんになってしまって申し訳ない」などと考えて、家族に自分の気持ちを話せないという人も少なくない。

家族のほうにも「どう接したらいいのか分からない」という戸惑いがあり、コミュニケーションを取れなくなってしまうことがあると、保坂院長は指摘する。「がんになったら家族には何をしてほしいか遠慮なく伝え、家族も何ができるか聞くことが大切。家族がチームとなって支え合いながら治療に臨んでほしい」(保坂院長)

内富医長は「同じがんを経験した人たちと体験や思いを分かち合うピアサポートなどの活動に参加してみることでも、気持ちの回復につながることがある」と話す。

現在は医療の進歩によって克服できるがんが増えてきている。がんに直面したときには、前向きに治療に取り組むためにも、心のケアの重要性を覚えておきたい。

(ライター 田村 知子)

[NIKKEI プラス1 2022年12月24日付]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。