たまる紙類を整理 きちんと選別、取り出しやすく保管

ペーパーレス化が進んでいるが、紙の書類を手にする機会はまだ多い。捨てられずにたまってしまう人もいるだろう。この紙は残すべきか。分類・整理してすっきりと新年を迎えたい。

職場や学校から持ち帰ったお知らせ、外出先で手にしたパンフレット、買い物で受け取ったレシート、郵送されてきた請求書や手紙・はがき、購入した家電製品の取扱説明書……。部屋にある紙の書類は多種多様だ。そのうち整理しようと思って放置していると山積みになっていく。

片づけアドバイザーで「人生が変わる 紙片づけ!」の著書がある石阪京子さんは「紙は外から勝手に入ってきてたまっていく。そして必要なときに見つからない。だからこそ『とりあえず取っておこう』は厳禁」と強調する。

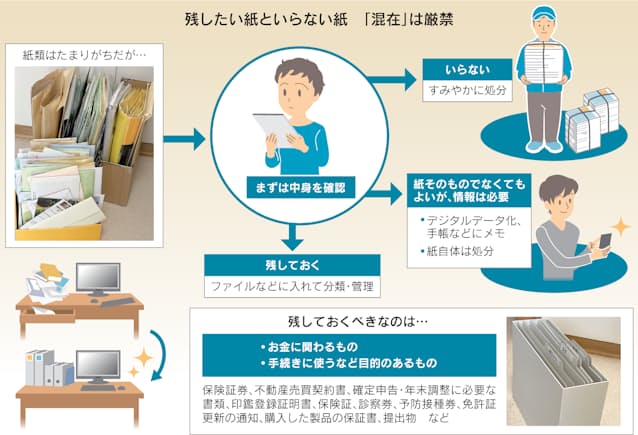

残しておくべき紙と捨ててもよい紙は混在させないようにしたい。家に持ち込んだ紙はすぐ中身を確認して、必要のないチラシなどはすぐ捨てる。紙そのものではなくて記載された情報だけ必要なのであれば、スマートフォンで写真を撮影してデータ化する。インターネットで検索してみれば、その情報が手に入るケースも多い。

行政機関や金融機関からの通知はどう扱うか迷うかもしれない。ただ封筒をそのまま残しておく必要はない。石阪さんは「例えば保険会社から届いた封筒の中で、必要なのは保険証券だけかもしれない。約款や他の商品案内などはホームページで確認できる場合が多い」と指摘する。

中身を一読して残すべきものか判断できない場合があるかもしれない。そういうときも放置するのは避けたい。送り主に問い合わせる、サイトで検索するなどして何に使うものか把握しよう。その紙を残すべきかどうか判断するためにも欠かせない。

石阪さんは残すべき紙類の代表例として「お金に関わるもの」と「何かの手続きに使うなど目的がはっきりしているもの」を挙げる。

具体的には保険証券や不動産売買契約書、確定申告・年末調整の手続きに必要な領収書類、新型コロナウイルスワクチンの接種券、選挙時の投票所入場券、各種申請書などが考えられる。

もちろん人それぞれ事情の違いはある。確定申告をしない場合は領収書を残す必要がないかもしれない。デジタルツールが苦手で紙で持っておきたい人もいるだろう。思い出の手紙や子どもの描いた絵は捨てがたい。

しかし石阪さんは「紙で残すとしても、本当に必要なものだけに絞り込む作業は欠かせない。思い出の品も保管量の上限を決め、取捨選択する必要がある」と強調する。お金に関わる紙類でも、証券以外の封筒などは原則処分するのと考え方は同じだ。

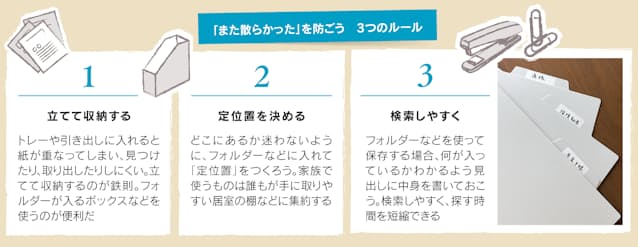

残すべき紙類はファイルなどを活用して分類・整理して保管する。大事なのは使うときにすぐ見つかるよう定位置を決めること、出し入れしやすい置き方をすることだ。

オフィスでの書類整理のノウハウを取り入れてみよう。コクヨのステーショナリー事業本部の佐藤祐子さんは定番のファイルボックスとA4サイズの見出し付きフォルダーを組み合わせて使う方法を提案する。残すべき紙類をフォルダーに挟み、ボックスに立てて入れて並べる。

立てて並べるので、上に積み重ねるのと比べて出し入れが簡単なうえ、必要なときに見つけやすいという。「どこに何が置いてあるかわかるように見出しの部分に内容を書いて検索性を高めておくとよい」(佐藤さん)

石阪さんもファイルボックスを愛用。数が増えすぎると混乱するので6個までと決め、箱ごとに「暮らし」「健康」「マネー」などとジャンルを決めて分類している。それぞれの箱にフォルダーを入れ、見出しには「保険証券」「健康診断」などと書くという。家族全員が関わるものは居室の棚に置き、皆が取り出せるようにしている。

通帳や年金手帳、パスポート、マイナンバーカードや病院の診察券などを持ち歩かない場合、ポケットに分かれたファイルなどを活用して同じ場所に置くと管理しやすい。

年賀状の整理も考えたい。データ化して捨てるのが味気なければ、1年分などと期限を決めておき、時期が来たら処分する方法がある。思い出の紙類の扱いも自分なりにルールを決めて見直そう。

◇ ◇ ◇

収納グッズも様々 使い分けを

紙類の保管に役立つファイルやフォルダー。様々なタイプが販売されている。紙類を入れられる透明なページが複数ある冊子型のファイルを使う人もいるだろう。ただコクヨの佐藤さんは「閲覧には向くが、頻繁に紙を出し入れするのには向かない。取扱説明書や領収書を保管しておくなら、厚みがあって出し入れしやすいタイプを選ぼう」と助言する。

A4の見出し付きファイルやフォルダーを使う場合、それより少し大きめのボックスを用意しないと入らないことがある。購入前にサイズを確認しよう。

(ライター 奈良 貴子)

[NIKKEI プラス1 2022年12月24日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界