服を手放せない…「また着たい」基準に判断 客観視を

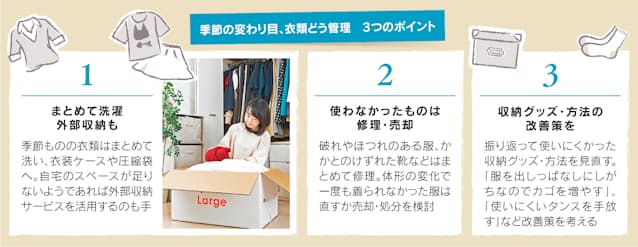

クローゼットにはたくさんの服があるのに、いざ出かけようと思ったときに着たいものがない。焦って買い求める前に、手持ちの洋服を把握し直そう。季節の変わり目は絶好の機会だ。

クローゼットを整理するには「1軍以外の服は手放す」のが定石とされる。「1軍」の服は「また着たい」と思えるかどうかで決まる。

理屈ではわかる。それでも実際にたくさんの服が目の前に並ぶ状況だと、判断に迷ってしまう場合が多いのではないか。自らのファッションセンスに絶対の自信を持つ人ばかりではない。着る服を選ぶのに何十分も費やしたという体験談を耳にする。どれを手放すかとなると、普段以上に悩むのは間違いない。

どれを残すか判断する際はまず、自宅のクローゼットの服の稼働状況を調べるところから始めたい。2週間ほど簡単な実験をしてみよう。

服をクローゼットの中でハンガーに掛けて保管しているとする。着ている服を戻すときには必ず右端のハンガーに掛ける。2週間経過したら、その間に身に着けた服が全体の何割に当たるか数える。ハンガーに目印を付けるなりしておけば、その本数で大まかにわかるはずだ。

多くの人は手持ちの服の2~3割で日々やりくりしているのではないだろうか。スタイリングサービスを手掛けるファッションパートナー(東京・港)によると、1シーズンに上下合わせて15着ほどあれば足りるという。上下それぞれどんなアイテムがあるかにもよるが、組み合わせを変えながら着回す。少なくとも1カ月分程度は違うコーディネートができる。

衣替えや年末に向けた大掃除はいい機会になる。自宅にある服をすべて取り出して何着あるか数えてみよう。ひとつずつ要・不要を判断するのではなく、上下をどう組み合わせるかなどコーディネートで考えるとよい。どうしても組み合わせが見つからなかった服は手放すと決める。

それでも自分ではなかなか判断できない場合、第三者の力を借りよう。手っ取り早いのはプロのスタイリストに服を見てもらう方法だ。最近ではウェブサイトやスマートフォンアプリから依頼できるサービスがある。どんな着こなしをしたいのかイメージを伝え、自宅のクローゼットを確認してもらう。

価格はサービス内容にもよるが、1時間当たり数千円からある。プロに組み合わせを考えてもらえば、服を選ぶ手間から少しは解放されるだろう。買い足す場合にも助言を基にすれば、無駄な買い物を減らせるはずだ。

「同じような服ばかり買っているね」といった指摘をする家族がいたら、いっそのこと巻き込んで服の整理に協力してもらおう。普段なかなか聞けない家族の服装の好みや考え方を知るきっかけにもなる。自分と似た境遇の友人や同僚を招いて見てもらうのもよい。自分があまり使わないけれど、友人や同僚は気に入る服があるかもしれない。その場で譲れば、罪悪感もそれほどなく、手放せる。

服を整理するときはその状態も併せて点検しよう。汚れが落ちずに残っている、胸元や袖が伸びている、肘や尻の部分がテカっている。こうした品質面での劣化は手放すタイミングを示すサインだ。普通に暮らしていると見逃しやすいので、明るい場所で改めて確認してみる。

使い始めてから2年が経過した下着、ペアが見つからない靴下などもまとめて取り換えたい。捨てるのは気が引けるなら、ハサミで切って雑巾などに使う手もある。

これまで費やしてきたお金や労力が惜しくて、同じことを続けてしまう心理を「サンクコスト効果」と呼ぶ。苦労して手に入れたブランド品や親から受け継いだ着物を手放せない背景にもこうした心理が働いている。

高価な服はついしまい込んでしまうが、気づけばトレンドや体形の変化で着られなくなるかもしれない。しまっておくにも場所のコストがかかり、年月とともに経年劣化する。できるだけ着て服の稼働率を上げる方がよい。体形に合わなくなれば直し、着る機会がなければ潔く売って費やしたお金の一部を回収する。

クローゼットが整理できれば、出かける前の準備も服の購入も効率よくできる。季節の変わり目に考えてみよう。

◇ ◇ ◇

スマホで撮影 手持ち確認

服選びの時間を短くするため、手持ちの服でのコーディネートを撮影して見比べられるようにするとよい。「自分に似合う・似合わない」「着たい・着たくない」を客観的に判断できる。新しく服を買いにいくときにも手持ちのラインアップを確認できて便利だ。

白い壁を背景にして、首から下を撮影する。家族に頼んでも、スマートフォンをスタンドに立ててセルフタイマーで撮ってもよい。靴やカバンも一緒に撮影しよう。まとまった時間がとれなければ、毎日通勤前に1枚撮影するのを習慣にしてみよう。

(整理収納アドバイザー 米田 まりな)

[NIKKEI プラス1 2022年10月22日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。