弁当向き主菜に理由あり 冷めてもおいしい 鶏肉・魚

弁当のコツは油脂がとける温度にあり。鶏肉のおかずが冷めてもおいしいのは、人の体温で脂がとけるから。一方、豚肉や牛肉は冷めると脂が固まる。おいしく食べるには工夫が必要だ。

春は弁当の季節。暖かくなって、ピクニックや花見にぴったりの気候だ。新生活に向けて弁当作りに挑戦するという人もいるだろう。今回は、冷めてもおいしい弁当のコツについて解説する。

弁当が普段の料理と異なるのは、できたてを食べないということだ。料理は時間が経つと状態が変わる。特に影響が大きいのは温度だ。電子レンジで温め直すという選択肢がある場合は別だが、基本的には冷えた状態で食べることが前提となる。

このとき、特に注意が必要なのは肉の脂だ。水が氷になるのと同様、油脂は冷えると固まって固体となり、温めるととけて液体になる。サラダ油やオリーブ油など植物油の多くは常温で液体だが、肉の脂は冷めると固まってしまう。豚の角煮や牛すじ煮込みが冷めると、煮汁に白っぽい固まりが浮く。これが固体になった肉の脂だ。液体の油脂は料理にしっとり感やなめらかさを与えるが、固体になった脂はボソボソとして口当たりが悪くなる。

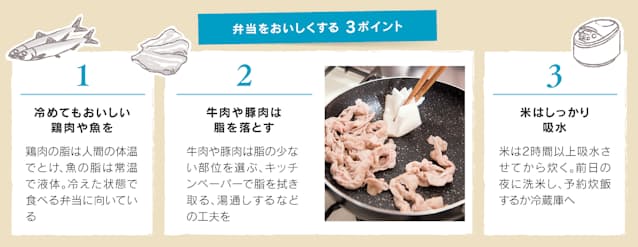

油脂の融点、つまり固体から液体に変わる温度は、肉の種類によって異なる。牛肉の脂の融点は40~50度と比較的高い。人間の体温で溶けないため、お弁当のように冷めた状態で食べると固まった脂の食感が気になりやすい。どうしても牛肉を入れる場合は、脂の少ない赤身を使うか、湯通しして脂を落としてから調理する。

豚肉は脂の融点が33~46度で牛肉よりも低く、ボソボソ感は気になりにくいが、脂が多いとやはり口当たりに影響が出る。モモなどの脂の少ない部位を使うか、キッチンペーパーで脂を拭き取りながら調理するとよい。脂が少ない部位はその分パサつきやすいので、片栗粉をまぶしたり、甘辛いタレを絡めたりするのがおすすめだ。

その点、弁当に向いているのが鶏肉である。脂の融点が30~32度と人間の体温よりも低いので、冷えた状態でも口の中で脂がとけ、なめらかに感じられる。唐揚げや照り焼きなど、鶏肉を使った料理が弁当の定番となっているのもうなずける。

また、弁当には塩ザケや西京漬けなどの魚料理もよく用いられる。魚は脂の融点が鶏肉よりもさらに低く、常温で液体のものがほとんど。やはりお弁当向きの食材だ。

冷めると食感が悪くなるのは肉の脂だけではない。ご飯も時間がたつと粘りがなくなり、ポロポロと硬くなる。これは、米の主成分であるデンプンの変化による現象だ。

米に水を加えて加熱すると、デンプン分子の隙間に水が入り込み、膨らんでやわらかい状態になる。これをデンプンの「糊化(こか)」という。

炊きたて熱々のご飯はデンプンがよく糊化して粘り気があるが、冷めるにつれて分子の隙間から水分が出ていって、もとの硬い状態に近づいていく。これをデンプンの「老化」という。老化したデンプンは温め直すことで再び糊化する。家で冷やご飯を食べる場合は電子レンジなどで加熱すれはよいが、外で食べるお弁当はそうもいかない。

デンプンの老化を完全に防ぐのは難しいが、老化することを前提に、多少硬くなっても食べやすくする工夫はできる。米粒の隙間が詰まっていると硬く感じるので、お弁当箱に詰めるときはあまりぎゅうぎゅうと押さず、おにぎりはふっくらと握ろう。

吸水時間も重要だ。米の吸水は最初の30分で急速に進み、そこからさらに1時間半かけて中までしっかり水分が染み込む。温かい状態で食べるなら30分で十分だが、2時間以上かけてじっくり吸水させたほうがふっくらと炊けて冷めてもおいしい。

しかし、朝から2時間も吸水時間をとるのは難しい。前日のうちに洗って一晩吸水させておくのが現実的だ。実際、前日の夜に米を炊飯器に入れ、予約炊飯にしておくという人は多いだろう。ただし、気温の高い夏場は米を長時間水に浸しておくと、雑菌が繁殖して傷みやすいので要注意だ。米を洗って水を加えたら、朝まで冷蔵庫に入れておくと安心だ。朝起きたら炊飯器に入れ、スイッチを押そう。

◇ ◇ ◇

香り補い、濃いめの味付け

温度はにおいの感じ方にも影響する。料理のにおいは、食品中のにおいの成分が揮発して鼻の奥にある嗅細胞に届くことで感じられる。成分の揮発は温度が高いほど活発だ。したがって冷めた料理はにおい成分が嗅細胞に届きにくいため、風味が薄く味気なく感じられる。ショウガや大葉、青のり、ゴマなど香りの強い食材で風味を補うと、冷めてもおいしく食べられる。

また、冷えると塩味が強く感じられるが、甘味やうま味は逆に弱まる。においが薄くなることも加味すると味付けはやや濃いめを意識するとよいだろう。

(科学する料理研究家 平松 サリー)

[NIKKEI プラス1 2022年3月19日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。