ステーキ、家でこんがりと 焼く前と後「5分」がカギ

特別なときに食べるごちそうというと、ステーキを思い浮かべる人も多いだろう。肉を焼くだけにみえるが、その焼き方が難しい。好みによる違いを踏まえつつ、基本を押さえたい。

生の肉はぐにゃぐにゃとしてかみ切りにくい。火が通った肉はタンパク質の変性によって歯切れがよくなる。加熱していくと、タンパク質の間に抱え込まれていた水分が放出される。それで肉をかんだとき、うま味を含んだ肉汁があふれ出す。一方で火を通しすぎると、食べる前に肉汁が外に出ていってしまい、パサパサしてかたくなる。

ステーキの焼き加減には人それぞれ好みがあるだろう。ただ今回はいわゆる「ミディアム」あたりを想定。肉が生っぽくはなく、焼きすぎでもない。うま味とジューシーさがバランスよく残る状態を目指してみよう。

外側を焼きすぎず、内部までほどよく火を通し、断面がピンク色になるように仕上げたい。ポイントは肉の外側と内側の温度差をいかに小さくするかだ。

フライパンの上で、肉の表面は200度前後の高温にさらされる。一方、肉の中心部には外側から徐々に熱が伝わっていくので、表面との温度差が生じる。この差によって外側が焼けすぎたり、中心が生のまま残ったりする。そうならないようにするには焼く前の5分、焼いた後の5分を大事にしたい。

冷蔵庫から出したばかりの肉をそのまま焼くと、表面と内部の温度差は大きくなりやすい。まずは肉の温度が人肌近くになるまで待とう。

取り出して時間をおき、室温に戻す方法がよく用いられるが、なかなか温まらない。冬であればなおさらだ。空気は熱を伝えにくいからだ。そこでおすすめしたいのがお湯につける方法だ。

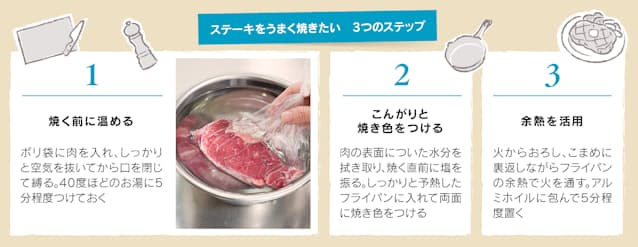

ポリ袋に肉を入れて空気を抜き、口を閉じて縛る。この袋を40度前後、お風呂くらいの温度の湯に5分ほどつけておく。細菌が増殖しやすい温度でもあるので、長時間放置するのは避けよう。外から肉を触ってみて、内部までぐにゃぐにゃとやわらかくなっていればもう大丈夫だ。焼く工程に移ろう。

焼いた後には肉をアルミホイルで包み、5分ほど置いておくとよいだろう。この間に肉の外側から内側へと熱が移っていき、中まで火が通った状態になる。焼く前後の5分ずつを意識したい。

もちろん肉を焼くときにも注意したい点はある。ステーキというと、こんがりとした焼き色も魅力のひとつだ。

肉を焼くと、「メイラード反応」と呼ばれる化学反応によって褐色の色素が生じる。これが焼き色の正体だ。この反応では同時に香ばしいにおいなどの成分もできる。これらが肉のおいしさを増幅し、食欲を刺激する。

メイラード反応は150度以上で特によく進むとされる。効率よく焼き色をつけるためには肉の表面が速やかに高温になるようにする必要がある。もし表面に水分が付着していると、水分の蒸発にエネルギーを奪われて温度が下がる。肉からしみ出すドリップはしっかりと拭き取っておくようにしたい。

肉に塩を振るのはうま味を引き立てるためにも重要なひと手間だ。しかし塩を振ってから時間が経過すると、浸透圧によって水分がしみ出してくる。焼く直前に振ろう。

フライパンは肉を入れる前にしっかりと予熱しておく。肉の側面についている脂身の部分をフライパンの表面に当て、「ジューッ!」といい音がしたら準備完了だ。

肉を入れると、フライパンの熱が奪われ、温度が下がる点に注意しよう。例えばアルミニウム製で薄いフライパンは軽くて使いやすいが、蓄熱性は低く、温度が下がりやすい。肉の大きさに対して少し大きめのものを使い、肉を移動させながら焼こう。

まずは片面を30秒、ひっくり返して30秒ほど焼くと、焼き色がしっかりつく。色がついた後はなるべく穏やかに加熱する。火からおろして、フライパンに残った熱で火を通す程度でよい。焼く前にぬるま湯で十分温めておくと、すぐに火が通る。こまめに肉をひっくり返しながら焼こう。厚さ2センチメートル弱の肉であれば1分程度が目安だ。

クリスマスパーティーにもピッタリのごちそうだ。ぜひ挑戦してみてほしい。

◇ ◇ ◇

盛りつけ前に皿も温めよう

ステーキをおいしく味わうには皿の準備も大事だ。熱々の肉も冷えた皿にのせればあっという間に冷めてしまう。特に牛肉は脂肪の融点、つまり固体から液体に変わる温度が40~50度。人間の体温より高い。室温近くまで冷めた牛肉の脂肪は口当たりが悪い。

肉を盛りつける前に皿を温めておこう。熱湯をかけるか、オーブンを使うとよい。肉を焼き始める前に、100度に予熱したオーブンに皿を入れて2分程度加熱し、そのまま庫内に置いておく。肉が焼き上がった頃にはちょうどよく温まっているだろう。

(科学する料理研究家 平松 サリー)

[NIKKEI プラス1 2022年12月17日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。