認知症リスク高める難聴 イヤホン普及で低年齢化

自分の「聞こえ(聴力)」に問題があると自覚している人の割合は年齢とともに高まる。難聴が進むと認知症のリスクを高めることが分かっているため、早めに耳鼻咽喉科などで補聴器利用について相談したい。

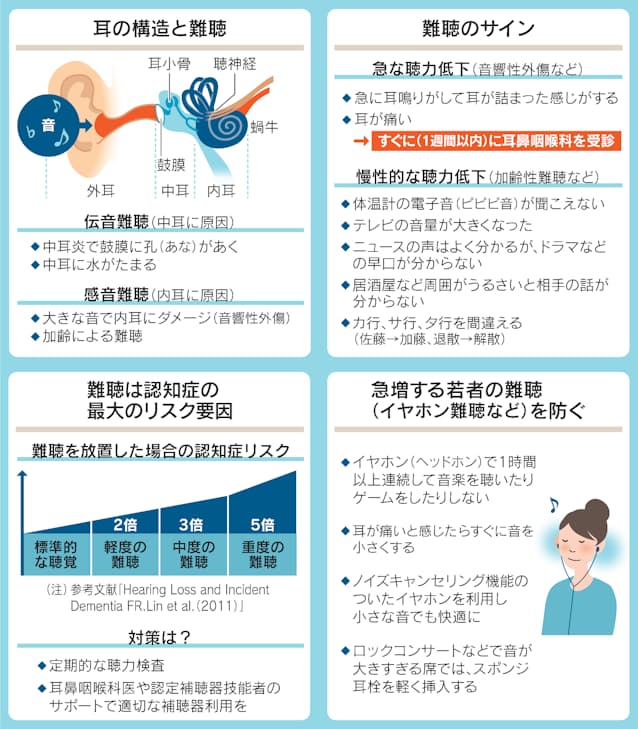

難聴のうち鼓膜の振動を内耳に伝える中耳に原因があるのが伝音難聴。音信号を脳に伝える内耳に原因があるのが感音難聴だ。慶応義塾大学の小川郁(かおる)名誉教授は「伝音難聴は薬物治療や手術で改善可能だが、感音難聴は現在の医学では治療法が限られる」と解説する。

感音難聴には加齢によるものと大きな音が原因の音響性外傷がある。日本橋大河原クリニック(東京・中央)の大河原大次院長は「音響性外傷のうち最近、若い人に増えているのがイヤホン難聴だ」と指摘する。

スマホの普及で音楽を長時間イヤホンで聴くことが増え、内耳で音を感じる細胞が傷つく。WHO(世界保健機関)は「途上国でもスマホが普及し、世界で11億人の若者が音響性外傷のリスクにさらされている」と警鐘を鳴らす。

対策として音量を下げるほか、連続して1時間以上イヤホンを使用しない、周囲の騒音を低減する「ノイズキャンセリング機能」付きイヤホンの使用などを提案している。

音響性外傷も少しずつ進むと気づきにくく治療も難しいが、大音響のコンサートの後などで急に起きた場合はステロイドなどの薬物治療により改善も可能だ。大河原院長は「強い耳鳴りがして、耳が詰まった感じがするなど難聴を急に感じたら、すぐに耳鼻咽喉科を受診。タイムリミットは1週間以内」と助言する。

加齢による感音難聴は「年のせいでしょうがない」「まだ家族の話は分かるから」と積極的に受診しない人も多いが、近年、難聴が認知症リスクを高めることが分かってきた。国際アルツハイマー病協会のリポートは難聴による他人とのコミュニケーション障害などを回避すれば、認知症のリスクを8%下げられるとした。

小川名誉教授は「難聴のサインを感じたら耳鼻咽喉科を受診。適切な時期に補聴器を利用することが重要だが、日本では欧米諸国と比較して適切な利用が進んでいない」と指摘する。

日本補聴器工業会が2018年に行った調査では、日本で難聴を自覚する人のうち、補聴器を持つ人の割合は14・4%。これは40%を超える英国など欧米諸国と比較して低い。日本では補聴器利用後の満足度も欧米より低かった。

小川名誉教授は「日本では家電量販店や通販で補聴器が気軽に買える半面、難聴の耳の特性を考慮した補聴器の設定と慣れてもらうための導入時のケア(補聴器リハビリ)が浸透していないせいだ」と指摘する。

難聴で聞こえない音域があることに脳が慣れてしまうために、補聴器で低下した分の音量を補強すると「ガーガーとした騒音で逆に相手の言葉が分からない」となる。そのため購入した補聴器の利用を中止する人も少なくない。

重要なのが補聴器リハビリだ。例えば、慶応義塾大学の関連医療機関の耳鼻咽喉科では、最初は目標とする音の70%ぐらいまで補い、3カ月から半年で慣れてもらう。少しずつ音を大きくしていくことで、コミュニケーション能力改善を実現しているという。

最近は十分な知識と技能を持つ認定補聴器技能者が常在する販売店も増えたことで、リハビリも広がってきた。

大河原院長は「補聴器購入の前に耳鼻咽喉科の受診も大切。加齢による難聴でも伝音難聴が重なっている場合もあり、治療してから補聴器を調整することができる」と話している。

(ライター 荒川 直樹)

[NIKKEI プラス1 2022年7月9日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。