謎の痛みで歩行に支障 もしかしたら脚の動脈硬化かも

動脈硬化で血管が詰まる病気というと心筋梗塞や脳梗塞を思い浮かべるが、もう一つ覚えておきたい病気がある。脚の動脈硬化が原因の「下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)」だ。糖尿病などの生活習慣病がある人は特に注意。治療が遅れると脚の切断に至ることもある。

ASOを初めて聞く人も多いだろう。旭川医科大学外科学講座血管外科学分野の東信良教授は「高齢者人口の増加に伴い近年、患者数が増えているが、病気の認知度が低く、治療が遅れる人が少なくない」と警鐘を鳴らす。

今年3月、日本循環器学会と日本血管外科学会が合同で改訂した「末梢(まっしょう)動脈疾患ガイドライン」には「市民・患者への情報提供」と題した章が新設された。研究班班長の東教授は「医療従事者を対象にしたガイドラインで一般向けの情報発信を行うのは珍しい。この病気のことをぜひ知ってほしい」と話す。

ASОは動脈硬化で脚の血管が細くなったり詰まったりして、歩行に支障を来す病気だ。糖尿病や高血圧、脂質異常症、腎機能障害、喫煙、加齢、家族歴などの危険因子があると発症しやすい。60代後半頃から増えるが、危険因子が重なると40代で発症することも。男性に多いが、女性も閉経後は動脈硬化が加速するため油断はできない。

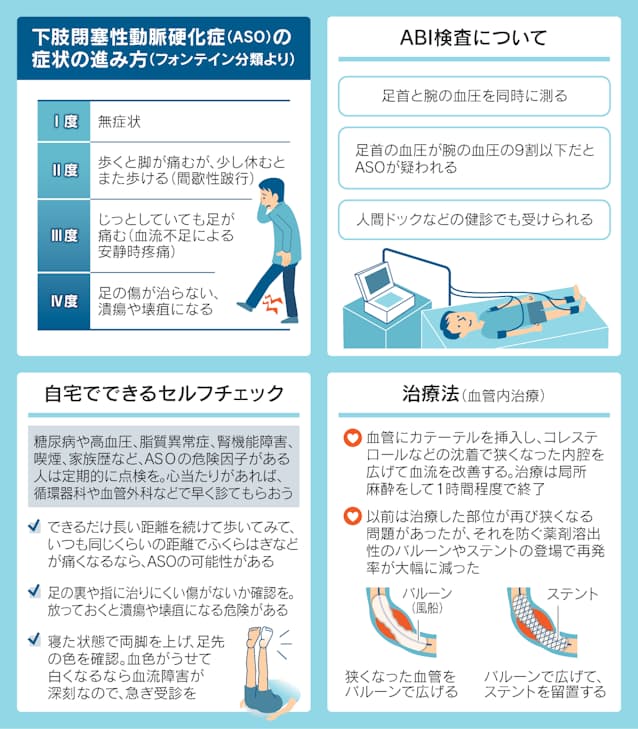

症状は軽症から重症まで4段階あり、I度は無症状。II度は間歇性跛行(かんけつせいはこう)といい、歩くとふくらはぎなどの痛みやだるさが起きて立ち止まるが、しばらく休むとまた歩けるようになる。歩行時、脚の筋肉では安静時の10倍以上の血液を必要とするが、動脈硬化で血管内が狭くなると十分量が供給されず、痛みが生じる。

III度では、じっとしていても足が痛む。横になると痛みが増すので、ベッドや椅子に座ったまま寝る人が多い。足を下ろすと重力で血液が流れやすくなるからだ。IV度では血液供給がさらに不足し、足の皮膚を健康に保ったり、傷を治したりすることが難しくなる。潰瘍や壊疽(えそ)ができて、脚の切断に至ることもある。

この病気の怖い点はこれだけではない。血管は全身を巡っており、脚の動脈硬化が進めば心臓や脳の血管でも同じことが起きている可能性が高い。関西ろうさい病院(兵庫県尼崎市)第三循環器内科の飯田修部長は「脚の動脈硬化がある人の約半数が心筋梗塞、約30%が脳梗塞を合併し、これらの病気で命を落とすことも少なくない」と説明する。

間歇性跛行や安静時疼痛(とうつう)があれば「年のせい」と放置せず、早めに循環器科や血管外科へ。足首と腕の血圧を同時に測るABI検査で診断がつく。足首の血圧は通常、腕より高いが、動脈硬化が進むと逆転する。「危険因子や症状のある人は年に1回検査を」と東教授。

セルフチェックもできる。できれば休まずに1キロメートルほど歩いてみる。いつも同じくらいの距離で脚の筋肉が痛くなれば、ASOの可能性がある。また足の裏や指に治りにくい傷がある場合は横になって両脚を上げ、人に足先の色を見てもらう。血流が悪いと血の気がうせて皮膚が白くなる。

治療は軽度なら薬物療法と運動療法が中心。症状が強い場合は血管内治療を検討する。脚の付け根や腕の血管からカテーテルを挿入し、バルーンやステント(網目状の金属)で血管内を広げ、血流をよくする。「歩行が改善し、脚の切断を9割程度回避できる。この10年ほどで医療器具が進歩し、再発率が格段に減った」と飯田部長は語る。

動脈硬化は長い時間をかけて進むため、生活習慣がものをいう。東教授は「人生100年時代、年をとっても自分の足で歩けるよう、若いころからよく歩く習慣を身につけ、喫煙や脂質、高血糖など血管に蓄積する害を遠ざけておくことが重要だ」と訴える。

(ライター 佐田 節子)

[NIKKEI プラス1 2022年10月8日付]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。