働き盛りで認知症 ピック病、こんな症状出たら受診を

65歳未満の現役世代でも発症する若年性認知症の「ピック病」。人格や行動に異変が見られるが、本人に自覚はない。家庭や職場で早期に気づくために、症状の特徴を知っておきたい。

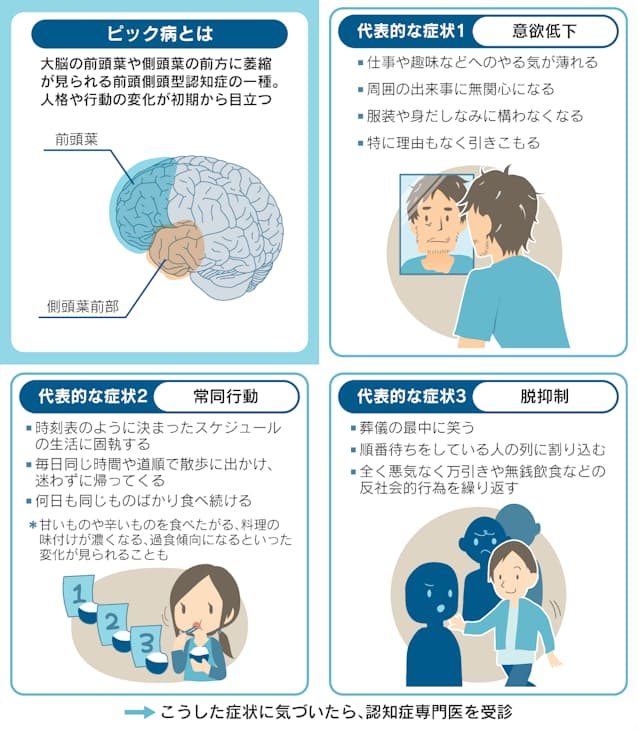

「ピック病」は大脳の前頭葉や側頭葉の前方に萎縮が見られる前頭側頭型認知症の一種だ。40〜60代の働き盛りを中心に、65歳未満で発症することが多い若年性認知症でもある。神経細胞にピック小体ができることで引き起こされることが分かってきている。ピック小体にはタウというタンパク質がたまるが、できる原因は明らかになっていない。

日本医療研究開発機構(AMED)認知症研究開発事業による調査では、2018年時点の日本の若年性認知症の総数は約3万6000人と推計されている。その半数以上を占めるのはアルツハイマー型認知症。ピック病を含む前頭側頭型認知症は10%に満たず、あまりよく知られていないのが現状だ。

前頭葉は特に思考や意欲、感情の抑制や理性を司(つかさど)る領域のため、萎縮が生じると人格や行動に異変が表れる。ゆきぐに大和病院(新潟県南魚沼市)認知症疾患医療センターの宮永和夫センター長は「ピック病の代表的な症状は意欲低下、常同行動、脱抑制に大別される」と話す。

意欲低下の症状では仕事や趣味などへのやる気が薄れ、周囲の出来事に無関心になったり、身だしなみに構わなくなったりする。「いわゆる引きこもりの状態になることもあり、うつ病などと間違われやすい。ただ、ピック病の場合はそうなる理由が特になく、本人が思い悩むこともあまりない」(宮永センター長)

大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室の池田学教授は「時刻表のように決まったスケジュールでの生活に固執したり、同じものばかり食べたりするのが常同行動の典型例」だと説明する。例えば、毎日同じ時間や道順で散歩に出かける、味噌汁の具を全く変えずに何日も作り続けるといった具合だ。

アルツハイマー型認知症では初期から記憶障害や視空間認知障害が生じるために徘徊(はいかい)して戻って来られなくなることが多いが、ピック病の場合は道に迷うことがほとんどないのも特徴的だという。「食事では甘いものや辛いものを食べたがる、料理の味付けが濃くなる、過食傾向になるといった変化が見られることもある」(池田教授)

脱抑制の症状では、葬儀の最中に笑うなどその場に不適切な振る舞いをすることがある。「時には全く悪気なく万引きなどの反社会的行為を繰り返し、逮捕や解雇といった問題につながることもある」(宮永センター長)

こうした症状に気づいた場合は、認知症専門医を受診することが勧められる。現在のところ根本的な治療法はなく、一定の要件を満たして指定難病の「前頭側頭葉変性症」と診断されれば、医療費助成の対象になる。

ピック病を発症しても保たれている機能を強化し、常同行動をうまく利用するようなケアや環境整備ができれば、一定期間は仕事をしたり、在宅で療養したりすることは可能だという。「そのためにもできるだけ早く、正確な診断を受けることが重要」と池田教授は訴える。

日本老年精神医学会や日本認知症学会のホームページでは、認知症専門医がいる医療機関を検索できる。また、NPO法人若年認知症サポートセンターでは、相談先や家族会などの情報提供を行っている。理事長を務める宮永センター長は「病気について同じ経験や悩みを語り合える家族会などへの参加は、患者や家族にとって心強い支えになる」と呼びかけている。

(ライター 田村 知子)

[NIKKEI プラス1 2023年3月4日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。