洗濯のキホン 絵表示、製法…まず確認で洗い方を判断

服に洗濯という行為は欠かせないが、汚れが落ちないなど悩みも多い。長野県のクリーニング会社「芳洗舎」3代目で洗濯の専門家として活動する中村祐一さんが対処法を解説する。

服が汚れたら、とりあえず洗濯機に入れて回しておけば大丈夫だと思う人がいるかもしれない。ただそれでは服が長持ちしない。洗い上がりの服を身に着けたときの快適さや気分の高揚もないだろう。すぐ着られなくなると、本来必要ない買い替えを迫られ、家計が圧迫される。短期間に服の廃棄を繰り返すのは環境にも悪影響を与えかねない。

筆者は洗濯のアドバイスをしているので相談を多く受けるが、「汚れを落とすにはどうすればいいか」といった内容ばかり聞かれる。ただ服をよい状態で着続けたいなら、その前に洗濯に持つイメージを定義し直してみるのはどうだろうか。汚れを落とすのはもちろんだが、むしろ「着る」という行為を中心にして洗濯を考えてみるのだ。

汚れがきちんと落ち、清潔で快適に着られること。素材感、色、艶、形、風合いをできるだけ長く保っていられること。洗濯で大切な2点だ。

汚れや嫌なニオイが残ったままの服は当然着たくなくなる。色がくすんだり、色移りしたり、伸びたり縮んだりしても、着たくなくなる。汚れが落ちるだけでは十分ではない。次も着たいと思えてはじめて長く着られる。

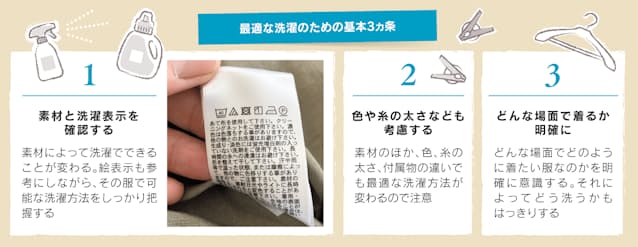

そのためにも服の特徴や状態の「見立て」が大事だ。その服がどんな素材を用い、どういった製法で、どういう場面で使うためにつくられたのか。基本情報を把握する。

なかでもまず押さえたいのが素材だ。使われている素材によって洗濯でできること、できないことが決まる。

どのような洗い方が可能なのかは絵表示の付いているタグを確認しよう。表示を見れば、ある程度はどんな処置ができるか見当がつく。ただしっかりとテストしたうえで付けている表示もあれば、なかには根拠が曖昧なまま付けられているものもある。表示通りで洗うのが妥当か、注意が必要なケースは意外に多い。

洗ってみて後悔しないように、服をさらに細かくチェックしていこう。色や糸の太さはどうだろうか。同じ綿のシャツにみえても、白と黒では洗い方が変わる。

白いシャツの場合は粉末洗剤とお湯を使い、10〜15分くらいの洗い時間を取れば、汚れがしっかり落ちて白さが戻る。一方で黒シャツを同じように洗うと、色落ちなどが起こる。そこで洗剤は液体のものにして水は常温、洗い時間も5〜10分ほどに短縮。洗い方を調整することによって、汚れ落ちと服のよさを保つことのバランスを取るわけだ。

同じ素材、同じ色でも、糸が細いものほど洗うときは繊細に扱う必要がある。風合いの変化、スレやけば立ちなども起こりやすいのだ。

それに服は生地だけでできているわけではない。ボタンやファスナーなどのパーツ、刺しゅうやプリント、スパンコールなどの装飾もある。パーツや装飾の有無で洗い方を変えなければいけないときも出てくる。洗剤を変えたり、手洗いにしたりする。

こういった要素を考え合わせて洗濯法を判断することになる。ここが明確にならないと、傷むのを過剰に恐れて洗濯ネットを多用するといった方向に進んでしまう。

必要のない場面で洗濯ネットを使うのは洗浄力を弱め、付着した汚れが落ちない原因にもなる。いきなり漂白剤を使うなど、その服が耐えられない強い処置をすれば、一瞬でダメになってしまう。

それから最後に改めて「どういう場面で着たいのか」も意識しておこう。自宅でプライベートな時間に着るのか、ビジネスシーンで、またはフォーマルな場に着ていくつもりなのか。おしゃれなお出かけ着なのか。素材や製法などだけでなく、どう使うかも併せて考えておきたい。

大変そうに思うかもしれないが、最初に洗濯するときに一通り確認しておけば、次からは傷みが出ていないかなど、変化をみるだけですむ。

服のよい状態を長く保つため、その服に最適な洗い方を選ぶ。そのための服の見立て方を知っておこう。

◇ ◇ ◇

複数の素材でできていたら

服のタグをみると、複数の素材を混ぜて使っているケースがある。その場合、素材ごとの特徴を考え合わせて洗い方を判断したい。例えば「アクリル50%・ウール50%」のセーターを洗うときは両方の特徴を考慮する。アクリルは洗濯機の中で回っても縮みにくいが、ウールは縮みやすい。より洗濯の影響を受けやすいウールに合わせて押し洗いを選ぶといった具合だ。

そうはいっても忙しいなかで毎回個別に洗うのは大変だ。きちんと仕分けておけば、使う頻度の少ないものはまとめて、時間に余裕のある日に洗うのも手だ。

(洗濯家 中村 祐一)

[NIKKEI プラス1 2022年11月5日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。