自覚なく進行…慢性腎臓病が心配 発見・予防のカギは

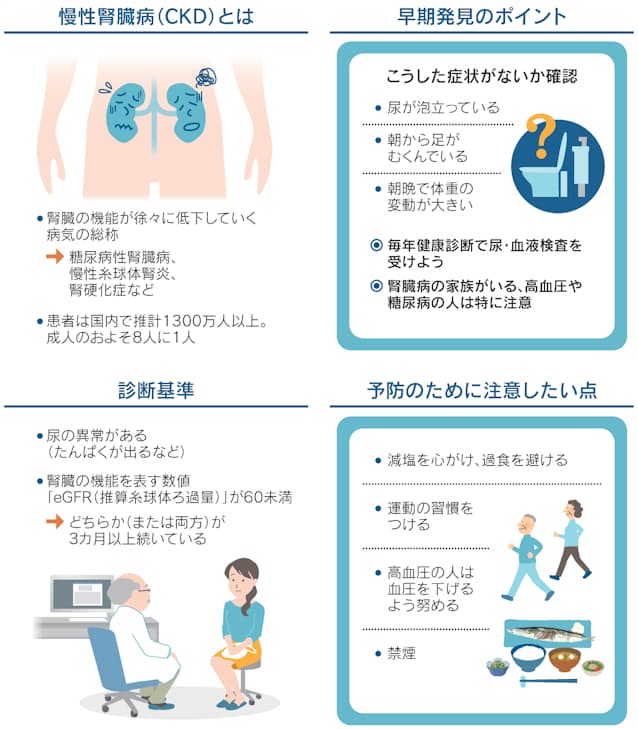

日本では成人の8人に1人いるとされる慢性腎臓病(CKD)。本人に自覚がないまま症状が進み、倦怠(けんたい)感などが生じる。結果的に人工透析や腎移植が必要になる可能性もある。早期発見と予防が肝心だ。

慢性腎臓病は腎臓の機能が徐々に低下していく病気の総称。患者数は1300万人以上とされる。糖尿病からくる糖尿病性腎臓病、腎臓に炎症が起こる慢性糸球体腎炎、動脈硬化で腎臓が硬くなる腎硬化症などがある。放っておくと腎不全になり、食事制限や人工透析が必要になる。脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まることも分かっている。

たんぱくが出るなど尿に異常がある。腎機能を表す数値「eGFR(推算糸球体ろ過量)」が60未満。このどちらかまたは両方の状態が3カ月以上続くと、慢性腎臓病と診断される。腎臓にはフィルターのように血液をろ過して尿をつくる糸球体が存在しているが、その質か量に問題があることを意味している。

東邦大学医学部の常喜信彦教授(腎臓内科)は「尿にたんぱくが出ているのはフィルターが摩耗して出てはいけないものが尿に出ているため。eGFRが低いのは機能するフィルターの数が減っているということ」と説明する。

eGFRは血液中のクレアチニン値、年齢、性別から計算できる。クレアチニンとは筋肉から出る老廃物で、腎機能が衰えると排出されず、血液中に残るようになる。クレアチニン値さえ分かれば、日本腎臓学会のウェブサイトなどで簡単に調べられる。ちなみにeGFRは年齢を重ねるほど下がりやすい。

腎臓の機能が衰える原因のひとつは動脈硬化だ。糸球体に血液が届かなくなってしまう。eGFRが90以上であれば正常範囲とされる。60未満となると、腎機能が低下し、慢性腎臓病が疑われる。15未満では自力で血中の老廃物などを取り除くのが難しい状態で、人工透析を検討することになる。

腎機能が衰え、eGFRが低くなっていくと、倦怠感や貧血、むくみ、夜間頻尿などの症状がみられるようになってくる。ただし常喜教授は「糖尿病などと同じく、かなり悪くならないと症状は出てこない」と指摘する。

2021年には慢性腎臓病の治療薬が承認されて使われ始めている。一方で竹芝水辺のクリニック(東京・港)の小倉誠院長は「壊れた糸球体は再生しないので、いったん下がってしまったeGFRが大きく回復するとは考えにくい」と話す。それだけ早期発見が重要になってくる。

自覚症状がない以上、大切なのは毎年きちんと健康診断を受けることだ。「尿たんぱくが出ていたり、クレアチニン値が高いときには腎臓内科を受診してほしい」と小倉院長は訴える。

尿が泡立っている場合、たんぱくが出ている可能性がある。朝晩の体重変動も注意したい点だ。腎機能が悪くなると日中に水分をうまく排出できなくなる。「夜間頻尿があって就寝時よりも起床時の体重が1キログラム以上減っていたら要注意だ」(小倉院長)という。気になったら、まずは尿検査を受けるようにしたい。

糖尿病性腎臓病や腎硬化症の場合は日常生活の改善が予防につながる。常喜教授は「動脈硬化が進むことで糸球体が壊れる。生活習慣病予防が慢性腎臓病の予防につながる」と話す。

糖尿病と同様にリスクが高いのは高血圧。腎臓の機能が低下すると、血圧も上がりやすい。小倉院長は「予防には第一に減塩」と明言する。塩分を控え、高血圧の人は降圧薬で血圧を下げよう。動脈硬化を進めるたばこは厳禁。太らないような食事をし、運動を習慣づけるのも大切だ。

(ライター 伊藤 和弘)

[NIKKEIプラス1 2021年10月30日付]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。