条件や時間帯で違う「変動価格制」 コロナが変えた今

時間帯や条件によってモノやサービスの価格を変動させる「ダイナミックプライシング」。イベントの場合は過去の入場者数などのデータをもとに、「雨の日は集客が少ない」といった経験則も数値化して適正価格を割り出します。スポーツの試合では人気選手が出場するかどうかや天候で、より細かく価格が変わるようになっています。

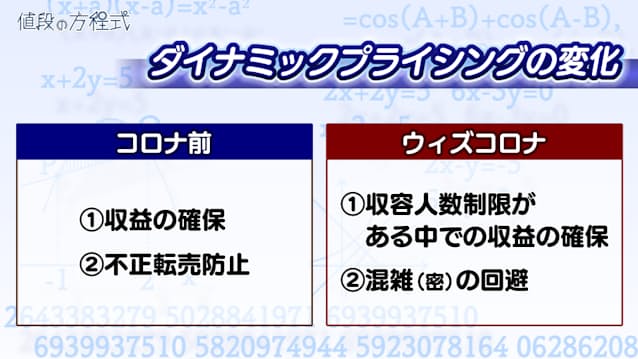

コロナ禍の前は、ダイナミックプライシングの導入には「需要と供給のバランスに応じた適正価格で収益性を高める」という狙いがありました。また、不正転売を抑止する策としても期待されていました。コロナの影響で「価値と価格の関係」が大きく変化した今、注目度が一段と高まっています。その変化とは何でしょうか。

「最適価格」が読みにくくなった

スポーツや音楽ライブのチケットに関して需要予測に基づいた価格設定を手掛ける三井物産の子会社、ダイナミックプラス(東京・千代田)を取材しました。同社は過去のチケットの売れ行きや価格、現在のチームの成績など10~20の要素をもとにチケットの適正価格を算出しています。最近では新たな顧客が増えているといいます。

バスケットボールのBリーグでは、今年10月からの新シーズンに10クラブが利用しています。平田英人社長は「コロナによって価値と価格はリセットされた状態になった。人々の行動様式が変化していて、予測することが難しくなっている」と話します。スポーツの場合、コロナによって収容人数制限という形で供給に制限が加わりました。一方で観客、つまり需要サイドも事前に予約をする必要があるなど行動様式が変わっています。

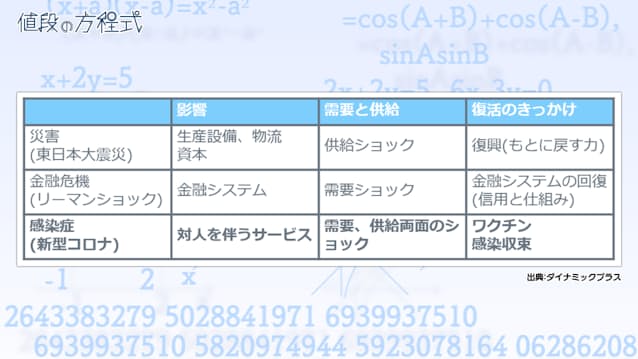

平田社長は2011年の東日本大震災、その前の08年のリーマン・ショックと今回のコロナ禍を比較して説明します。「供給面で大きなダメージを受けたのが東日本大震災、需要面でダメージを受けたのがリーマン・ショックです。コロナ禍は供給、需要で大きなダメージを受けました」

供給面では緊急事態宣言やまん延防止措置による観客制限、需要面では観客が移動制限で会場に足を運べないという影響がありました。「いくらで売れば最適なのかというところが読めなくなってきている」(平田社長)

適正価格をはじき出すための要素も以前は7割が過去のチケット販売などのデータ、3割が現在のデータという割合でしたが、現在は過去データが3割、現在のデータが7割になっているそうです。コロナで環境が激変し、過去の経験値が通用しなくなっているためです。「読めない価格と価値の方程式」をつかむのに、人工知能(AI)を駆使したダイナミックプライシングが威力を発揮しています。

ダイナミックプライシングには、価格設定によって利用者の数をある程度コントロールできる側面もあります。そのため、密を回避しつつ収益の確保につなげたいという需要も増えてきました。 JR東日本が今年3月に通勤定期券の利用者を対象に、朝ピーク時間帯をずらした時間に電車に乗ると最大20ポイントを付与するサービスを始めました。これも、ラッシュ時の密の回避と需要平準化が狙いです。JR東日本によると、このサービスを始めてから4%の人がオフピーク時間帯の利用に移ったそうです。

モノ・サービスの値決めは変わるか

ダイナミックプライシングは今、急激に広まっています。国土交通省がタクシーにも導入することを検討しており、東京23区などで実証実験を始めました。12月中旬までの実証実験の期間に運用上の課題を洗い出し、制度化に向けた検討をします。

今後もいろんな業界に広がりそうです。ダイナミックプラスの平田社長は「いろんな人たちに使っていただきたい。八百屋さんが1カ月後にどのくらい売れるのかを予測して仕入れや値段を決めていくように、ダイナミックプライシングを活用して収益性を高めていく世界を目指していきたい」と話しています。

大胆な価格設定という点では、小田急電鉄が22年度から小学生を全区間一律50円にするというニュースがありました。鉄道会社はコロナの影響で人流が大きく減少したことで、売り上げが急減しました。小学生を大幅に安くすることで子供連れ家族の利用促進につなげ、売り上げの維持を目指す狙いです。ダイナミックプライシングとは異なりますが、これまでの経験則が通用しなくなった今、価格体系を見直すといううねりが様々な業界で大きくなりそうです。

(BSテレ東「日経モーニングプラスFT」コメンテーター 村野孝直)

BSテレ東の朝の情報番組「日経モーニングプラスFT」(月曜から金曜の午前7時5分から)内の特集「値段の方程式」のコーナーで取り上げたテーマに加筆しました。

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。