ベネッセのDX人材育成 リスキリングも「赤ペン先生」

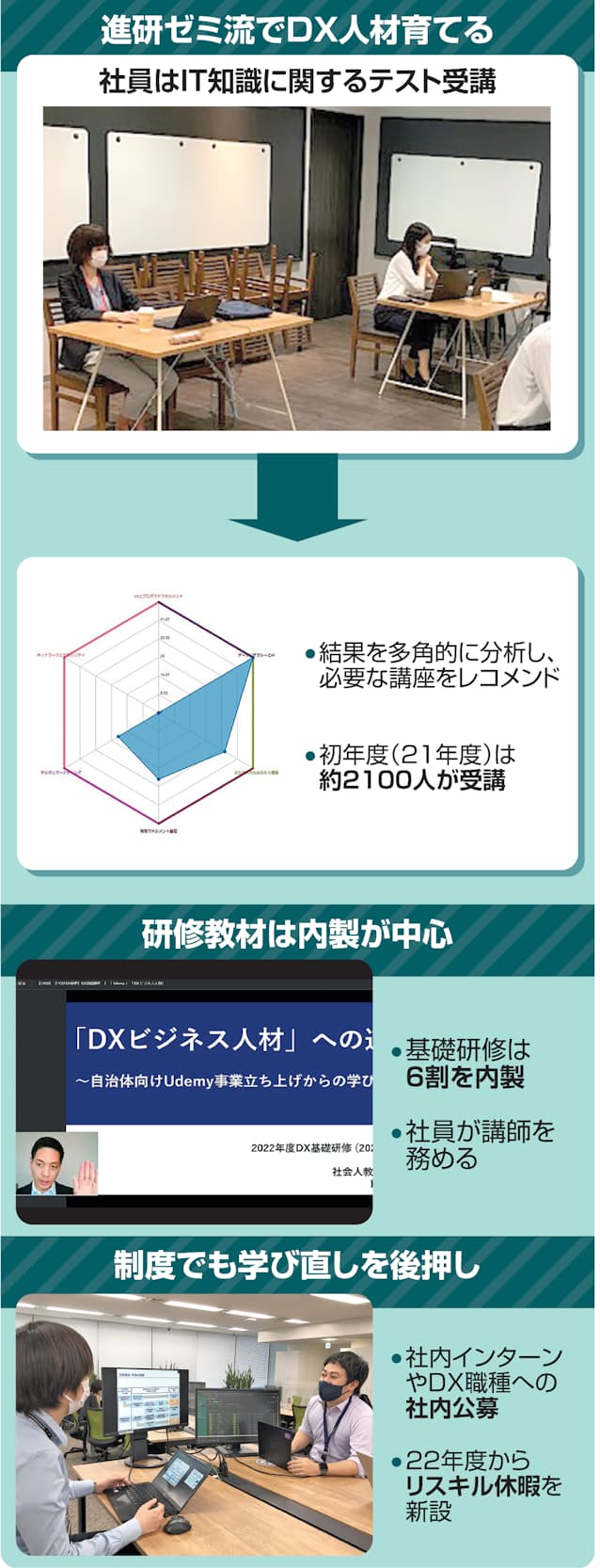

リスキリング戦略ベネッセホールディングス(HD)がデジタルトランスフォーメーション(DX)人材の育成を急いでいる。紙を中心としたビジネスからオンラインに移行するなど、新型コロナウイルス禍で主力事業の教育や介護をとりまく環境は大きく変化した。「進研ゼミ」で培われた教育ノウハウを生かし、社員が研修プログラムを構成して講師を務めるなど、赤ペン先生のような親身な指導でリスキリングを進めている。

「この問題の正答率が低いですね」「問題の出し方を少し変えてみては」。話し合っているのは、赤ペン先生で知られる進研ゼミの開発メンバーだ。従来、紙の教材が中心だった進研ゼミだが、近年はタブレット教材が主流となった。それに伴い、教材の開発方法にも変化がではじめた。

まずDX人材を定義

進研ゼミは独自のノウハウに基づく教材作りを強みとしてきた。しかし通信教育では生徒がいつ、どれくらいの時間をかけて取り組んだかはわからない。消しゴムで消された跡を見て採点する赤ペン先生もいたが、得られる情報は限られていた。

だが、タブレット教材からは様々なデータを得られる。生徒の学習時間や時間帯、正答率の高さといったデータを分析しながら、教材を作るようになった。

同社は進研ゼミ以外にも、学校向け教育事業や保育・介護事業などを手掛け、全ての事業でDXを急ぐ。DX推進を担う橋本英知専務執行役員は「事業環境が大きく変化し、どの事業も変わらなければいけなくなった」と話す。

まず取り組んだのが必要なDX人材の定義だ。「全ての職種でスキルを持つ人が何人いて、何人足りないかを可視化した」(同)。企画や開発、デジタルマーケティングなど7つの職種に分類し、職種ごとにレベルを設定した。独自の認定制度も用意した。

リスキリングの結果、認定制度に合格して「エキスパート」の資格を取得した人も出ている。子会社ベネッセコーポレーションの山本るり子氏は進研ゼミの開発などを担当してきたが、2014年に進研ゼミのタブレット版「チャレンジタッチ」が開講したことを機にデータ分析の学習を始めた。もともと文系だが、高校数学に遡って学習し直した。現在はデータサイエンティストとして働いている。