認知症予防は40代から チェックリストでリスク把握

発症してしまったら進行を見守るしかないと考えられていた認知症。しかし近年、様々な研究が進み、発症のメカニズムや危険因子が分かってきた。その結果、40~50代からリスク低減に取り組めば、発症や進行を遅らせられるという考え方が注目されつつある。

国内の認知症患者の約7割を占めるのがアルツハイマー型認知症。その原因はアミロイドβ(ベータ)という異常なタンパク質の蓄積により脳が萎縮してしまうという説が最も有力だ。

「アミロイドβの蓄積は少しずつ進行し、約20年かけて発症に至る。69歳で発症するとしたら50歳前から認知症は始まっている」と話すのはアルツクリニック東京の新井平伊院長。新井院長は全国の医師らとともに「40代からの認知症リスク低減機構」という団体の世話人として啓発活動にも取り組んできた。

健康な状態から認知症に至るまでには「プレ認知症段階」がある。まず自分だけが物忘れに気付く「SCD(主観的認知機能低下)」、次に家族や周囲の人も変化に気づき始める「MCI(軽度認知障害)」だ。新井院長によると「MCI以前の段階であれば認知症予防は可能」だという。

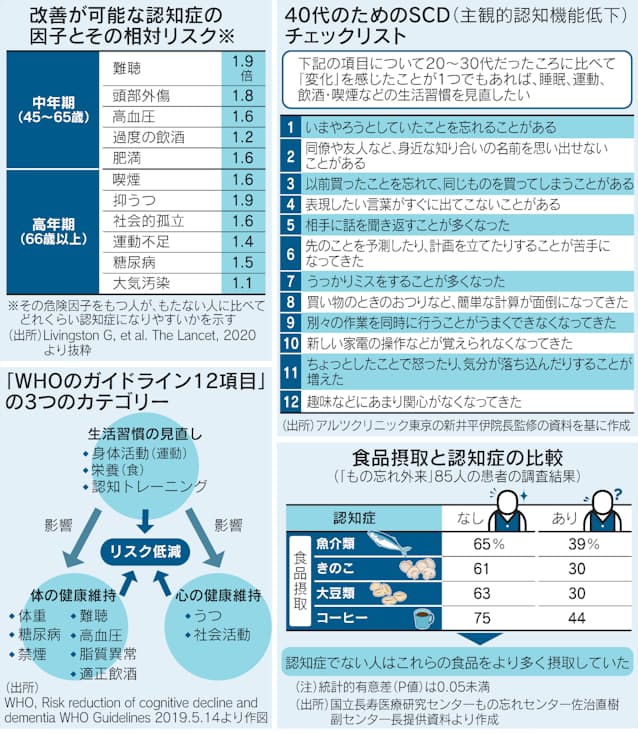

2020年に英国の医学雑誌「Lancet」の認知症予防・介入・ケアに関する国際委員会は、各年代における改善可能な認知症の因子を発表した(表左上参照)。40代を含む中年期の項目としては高血圧、肥満、過度の飲酒などが挙げられており、同委員会ではこれらの要因を改善することで認知症の40%を予防したり、進行を遅らせたりすることのできる可能性を示唆している。

19年には、世界保健機関(WHO)も認知症予防に関する12項目から成るガイドラインを発表した。新井院長ら「40代からの認知症リスク低減機構」ではこの12項目を分かりやすく「生活習慣の見直し」「体の健康維持」「心の健康維持」の3カテゴリーに分類して(表左下参照)、一般への啓発活動を行っている。

新井院長が40代にまず取り組んでほしいとするのは生活習慣の見直し。「運動や食生活の改善は生活習慣病の予防改善など体と心の健康維持にもつながる」からだ。認知トレーニングに関しては「日々の仕事の中で判断や決断に頭を使っていれば特別なトレーニングは不要」と助言する。

生活習慣の中で特に重要なのが睡眠だ。前述のアミロイドβは睡眠中に脳内から排出されるからだ。「睡眠時間が十分でないと蓄積が進んで、認知症リスクが高まる」(新井院長)。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針」(14年)では、睡眠時間の目安は45歳では6・5時間、65歳では6時間とされている。

日々の食生活でもリスク低減はできる。国立長寿医療研究センターもの忘れセンターの佐治直樹副センター長らは、脳と腸が免疫細胞や神経回路を介してお互いに密接に影響を及ぼしあう「脳腸相関」の観点から、腸内細菌と認知症の関係について研究している。19年に認知症の有無で腸内細菌のタイプが異なるという研究結果を得た。

21年秋には日本食と腸内細菌、認知症との関係についての研究論文を発表。魚介類、きのこ、大豆、コーヒーなどを含む「現代的な日本食」を多く摂取する人に認知症が少ないというデータを得られた。青魚に多く含まれるDHAや大豆に含まれるイソフラボン、特定のビフィズス菌が認知症リスクを軽減するという研究結果もある。

一方で認知症治療薬の研究開発が世界中で進んでおり「もはや認知症を恐れる時代ではなく迎え撃つ時代」と新井院長は語る。健やかなシニアライフのために、まずはきょうからでも生活習慣の見直しを実行したい。

(ライター 大谷 新)

[NIKKEI プラス1 2022年9月3日付]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。