現代に生きる中世荘官の館

今西氏屋敷(大阪府豊中市) 古きを歩けば(38)

中世に荘園経営を担った荘官「目代(もくだい)」の屋敷が、大阪府豊中市に伝わっている。「春日大社 南郷目代 今西氏屋敷」だ。周辺に広がっていた春日大社(奈良市)領の荘園「垂水西牧(にしまき)」の目代だった今西家が今も住み、屋敷内にある「南郷春日神社」を守り続けている。

■春日大社・若宮社殿を移築

ところどころ水田が広がる豊中市郊外の住宅地に、こんもりと樹木が茂り、重々しい門構えの大きな邸宅がある。「中世にさかのぼる荘官屋敷が現存する、日本唯一の例です」。同市教育委員会の清水篤さんが案内してくれた。

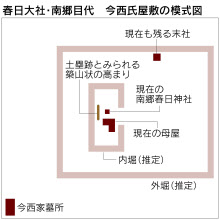

現在の母屋は約300年前の建物。神社の社殿は約270年前、春日大社の若宮社殿を移築したものだ。古絵図や発掘成果を基に推定すると、15世紀後半のかつての敷地は216メートル四方におよび、幅9~10メートルの2重の堀に囲われた壮大な規模だったとみられる。堀の内側には土塁を巡らせて守りを固めてあったとみられ、その痕跡が築山状の高まりとなって屋敷内に今も残っている。

垂水西牧は元は藤原氏(近衛家)の荘園で、1183年に春日大社に寄進されたと古文書に記録されている。当時、平氏と関係が深く源頼朝と反目していた近衛家が、荘園を寄進して源氏追討を祈願した、との見方がある。

今西家の伝承によれば、もともとこの地には田原藤太秀郷が春日大神を勧請して始まった社があり、春日大社の社家(神官)だった今西家の先祖が供奉していたという。荘園が春日大社に寄進されて正式に目代となり、「南郷目代」と称した。南郷というのは今西氏屋敷の所在地の地名で、春日大社周辺の地名にちなんだとされる。

屋敷の起源について、発掘調査では13世紀後半の遺構が確認されている。「当初は奈良から通っていたのかもしれません。ただ周囲の悪党(武士)の抵抗があり、荘園をしっかり管理するために、寄進から50年ほどたったころからこの地に定着したようです」。53代当主の今西春禎(ときさだ)さん(76)はこう話す。

■明智光秀に味方、目代の実権喪失

応仁の乱以降、周辺の武士による荘園侵犯は激しさを増す。かつての屋敷が物々しい様相を呈すのは、こうした事情があったからだ。今西家は荘園を守るため、有力な氏族と婚姻関係も結んだ。だが16世紀末、明智光秀の娘を妻とした36代春房(ときふさ)が山崎の合戦で明智方についたことから、秀吉に荘園を没収されて目代の実権を失う。近世以降は神主や医者などとして家を継いできた。

今西家には荘園管理のための田畠取帳(土地台帳)をはじめ、後醍醐天皇の綸旨(りんじ)や戦国武将の書状など、中近世の古文書283点が伝わっている。田畠取帳は古いもので1189年。「平安から鎌倉へ、荘園のあり方が大きく変わる様子がよく分かる重要史料です」と清水さん。徳川光圀が大日本史を編さんする際、ここで史料採集させるなど、その重要性は早くから注目されていたという。

市教委は20年前から総合調査に着手。7回に及ぶ屋敷内外の発掘や、今西家に伝わる古文書の解析などを進め、3年前に国史跡に指定された。

■「屋敷は神領。預かっているだけ」

屋敷の北東にある水田の真ん中に、ぽつんと木が立っている。清水さんが「根本に石造りの小さな社があります。『春日大社から遣わされ、途中で行き倒れた神鹿(しんろく)を埋めた』との伝承があります」と教えてくれた。かつて屋敷の領域を示すために建てた「末社」と考えられている。近くにある松林寺には、15世紀にさかのぼる今西家代々の墓が約90基も並んでいる。「屋敷地、建物、古文書、墓所、伝承。さまざまなものから歴史が総合的に把握できる、大変珍しくて貴重な遺跡です」。清水さんは強調する。

国史跡での生活は、保存のための様々な制約があるはず。窮屈ではないのだろうか。今西さんに尋ねると「気になりません。『屋敷は神領。今西家は預かっているだけ』と聞かされて育ちましたから」と笑顔で答えてくれた。「荘官の多くは赴任しても、都を懐かしんで早く帰りたがったと聞きます。しかし、うちの先祖は土地の人間になりきって、神領を命懸けで守り抜きました。その思いを今後も伝えたいのです」。

屋敷は年に一度、一般に公開される。今年は10月20日だ。

(文=編集委員 竹内義治、写真=尾城徹雄)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。