番茶の色、地域でなぜ違う 東京は緑・北海道は茶…

「これが番茶?」。首都圏のスーパーのお茶売り場で友人が驚きの声を上げた。北海道出身の友人にとって、番茶といえば茶色いお茶のこと。しかし「番茶」と書かれたパッケージには緑茶の写真が載っていた。番茶は茶色なのか緑色なのか。職場でも聞いてみると、茶色派もいれば緑茶派もいた。緑茶といっても淡い黄色だという。いったい、番茶とは何なのか。

番茶=番外茶? 業界では「下級の緑茶」

日本茶業中央会では、番茶を次のように定義している。

「大きい型の煎茶。原料が古葉や硬い新葉で、おおむね扁平(へんぺい)な形をしている。原料が硬化してから摘採して製造するものと、荒茶の仕上げ中に選別されるものと二通りある」

何とも分かりにくいが、要するに堅くなった葉や大きく育ちすぎた葉、さらには加工過程ではじかれた葉を使ったお茶ということか。お茶は柔らかい葉の方が質が高いので、つまりは番茶とは「質の落ちる緑茶」ということになる。

日本を代表する茶どころ、静岡県に聞いてみたところ、「事務所などで大量に消費する業務用の緑茶ですね。ほうじ茶の原料になることもあります」(茶業農産課)とのことだった。

伊藤園にも聞いてみた。

「番茶とは『番外茶』からきているといわれています。大きく4種類に分類できます」

(1)若芽を摘んだ後に出てきた芽を摘んだもの

(2)一、二番茶を摘んだ後、三番茶を摘まずにそのまま枝葉が伸びたものを秋になってから摘んだもの。秋冬(しゅうとう)番茶ともいい、量的に最も多い

(3)仕上げ加工中に出てきた、大きくて扁平な葉を製品化したもの

(4)北海道、東北、北陸地方では「ほうじ茶」のことを指す

おおむね中央会の定義に近い。ただ(4)が加わった。これなら北海道出身の友人が「番茶=茶色いお茶」と認識していたことに合点がいく。

ただし中央会、伊藤園どちらの定義でも、番茶は基本的には緑茶、ということになる。実際、伊藤園では「やわらぎ番茶」という緑茶の葉を日本全国で販売している。

番茶とは「地域の食文化に適した日常のお茶」

しかし、職場では中部や九州出身でも「番茶は茶色だ」と主張する同僚がいた。どうしてなのか。謎を解明すべく、日本のお茶の歴史に詳しい高宇政光さんを訪れた。高宇さんは東京・赤羽にある創業80年を超える茶葉販売店、思月園の代表で、日本茶インストラクターとしても知られている。

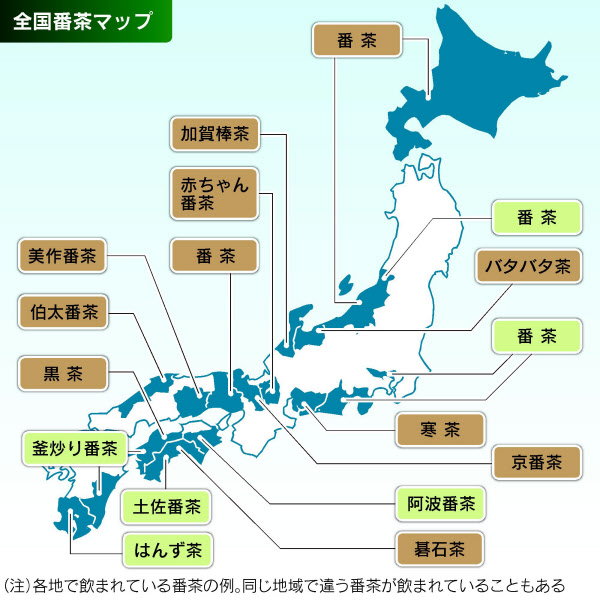

「番茶とは『それぞれの地域の食文化に適した日常のお茶』だと思います。業界の定義では質の劣る緑茶を指していますが、それだと各地で飲まれている番茶がはじかれてしまいます。番茶の『ばん』は番外ではなく、おばんざいの『ばん』ではないでしょうか。日本には個性豊かな番茶が各地にあり、どれもその土地では『番茶』と呼ばれています」

例えば「京番茶」。京都ではただ「お番茶」と呼ぶ。京番茶は茶色で、茶葉を強火で焙煎(ばいせん)して作るほうじ茶の一種だ。店によって製法が異なり、かなりスモーキーなものもある。

ほかにも岡山県には「美作(みまさか)番茶」があり、高知県には「土佐番茶」がある。同じ高知県でも茶色い番茶があれば、淡い黄色の番茶もある。これが番茶だと言い切ることはできない。

そもそもお茶の色は、製法やいれ方によって左右される。高宇さんによると、茶葉を乾燥させるときに天日に長くさらすと葉緑素が破壊される。するとお茶の色も茶色っぽくなる。かつては各地で茶の木が自家消費用に栽培されていた。これを摘んで手軽に天日干しすることが多く、こうした地域では「番茶=茶色」が基本となった。

煮出して飲むお茶も茶色っぽくなる。茶葉の葉緑素は熱に弱く、煮出したりほうじ茶のように焙煎したりすると茶色いお茶になる。

ちなみに、お茶の色には茶色系と緑系があるが、「茶色」といったときにはなぜブラウンを指すのだろうか。実はこれには諸説あり、茶葉で染めた色がブラウンになるからという説、日常のお茶がブラウンだったからという説や、チャの実の色との説もある。

明治時代、緑茶は戦略的な輸出産品だった

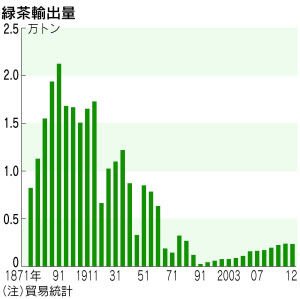

では東京などではなぜ「番茶=緑茶」となったのか。高宇さんは「明治以降進められた煎茶の輸出戦略が原因」とみる。

実は明治時代、緑茶は生糸に次いで2番目に多い輸出産品だった。1891年(明治24年)にはなんと2万1253トンも輸出している。現在の10倍近い量だ。

当時、庶民が飲むお茶といえば茶色いお茶だった。抹茶もあったが、あくまで上流階級がたしなむもので、一般的ではなかったという。

明治に入ると煎茶は換金作物として注目を集め、政府はその製造を奨励した。海外で販売できる数少ない産品だったからだ。それまで山間部で栽培されていたお茶の木は静岡など比較的平らな土地で栽培されるようになり、生産・輸出量とも飛躍的に伸びていく。

煎茶の輸出が増えるにつれ、それまで主流だった茶色いお茶は次第に隅に追いやられていった。その過程で「輸出できる品質を満たさない茶葉が下級品として国内消費に向けられ、それが番茶となった」と高宇さんは推測する。急須でいれる習慣も徐々に広まっていき、こうした動きがお茶業界の定義する「番茶=下級の緑茶」につながっていく。

高度成長期以降、停滞していた緑茶の輸出は、ここにきて盛り返している。2012年の輸出量は2351トンと最低水準だった1991年に比べ8倍となった。日本食の浸透や欧米の健康ブームが追い風となっているようだ。

北海道・東北はほうじ茶が好き

お茶は地域によって好みが大きく異なる。伊藤園の担当者があるデータを教えてくれた。2011年のお茶販売に占める緑茶とほうじ茶の販売比率だ。

関東では緑茶が75%、ほうじ茶が11%。近畿ではそれぞれ63%、9%と似たような傾向だった。これに対して北海道では緑茶が49%でほうじ茶が33%。東北でも緑茶59%、ほうじ茶20%とほうじ茶が好まれているのが分かる。

一方、九州では緑茶78%に対してほうじ茶がなんと2%しかない。残りは玄米茶などだ。お茶は地域の食文化と密接に絡み合う。

総務省の家計調査(2人以上の世帯)では、1世帯あたりの緑茶の購入量・金額(2010~12年の平均)ともに最も多いのが静岡市。次いで浜松市となった。おもしろいのは京都市で、数量ベースでは3位だったが、金額ベースでは21位と差が付いた。

日本経済新聞では、家計調査の結果の一部を地図上に表示するサービスを行っている。「食の日本地図」を見ると、緑茶のここ数年の支出金額が一目で分かり興味深い。

徳島や高知には発酵させた番茶 独特の酸味

番茶の中には「後(こう)発酵茶」と呼ばれるものがある。徳島県の「阿波番茶」や高知県の「碁石茶」、富山県の「バタバタ茶」などだ。中国のプーアル茶も後発酵茶だ。

緑茶は通常、加熱して酸化酵素の働きを止めることで作られる。葉緑素が残り、カテキンが豊富なのはこのためだ。緑茶と同じ葉を加熱しないでそのまま酵素を働かせると紅茶になり、酸化酵素の働きを途中で止めるとウーロン茶になる。もちろん緑茶向きの品種、紅茶向きの品種があり、実際には同じ葉を使っているわけではない。

これに対して後発酵茶は酵素の働きを止めた後、つけ込むなどして発酵させるため、酸味のあるお茶になる。後発酵茶を飲んでみると、どれも個性的な味だ。特に碁石茶は強烈。それもそのはずで、本来はそのまま飲むのではなく、茶がゆ用のお茶だという。

高宇さんは「番茶は本来、地域の食文化に根ざしたもの。しかし食生活の変化に伴い各地で衰退しつつある」と嘆く。産地によっては数人しか生産者がいない番茶もあるという。

対策に乗り出す産地もある。富山県朝日町では2010年、「バタバタ茶伝承館」を開いた。独特の製法や飲み方などを語り継ぐ施設だ。朝日町では缶やペットボトル入りのバタバタ茶を売り出しており、この夏はバタバタ茶を使ったかき氷も登場した。

日常のお茶が日常から消え、特別なお茶として観光資源となる。時代とともに、番茶のあり方も変わろうとしている。(電子報道部 河尻定)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界