図書館戦争、空飛ぶ広報室…作家・有川浩がモテる理由

ゴールデンウィーク映画『図書館戦争』、その2週間後に『県庁おもてなし課』と、東宝配給の300スクリーン級で2作連続公開。テレビでも、TBS系のゴールデン帯連ドラ『空飛ぶ広報室』が放送中──。4~5月に、作家・有川浩(ありかわひろ)の作品が立て続けに映像化された。

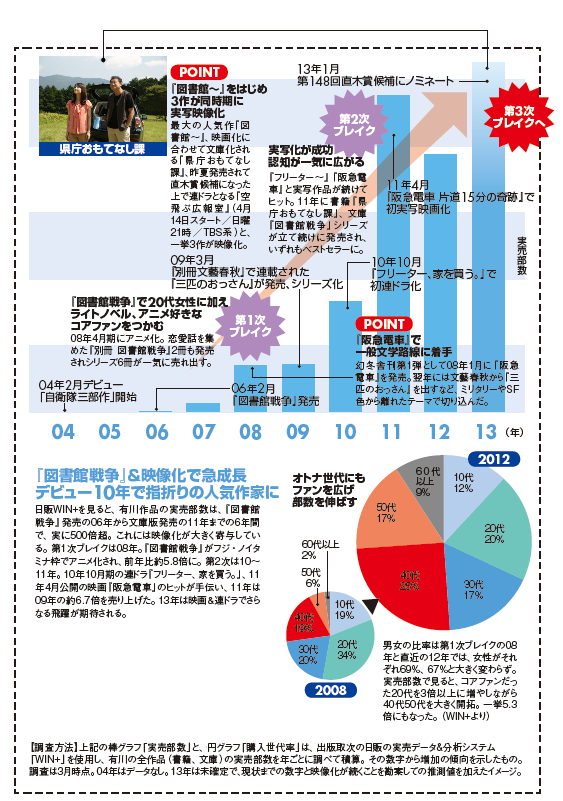

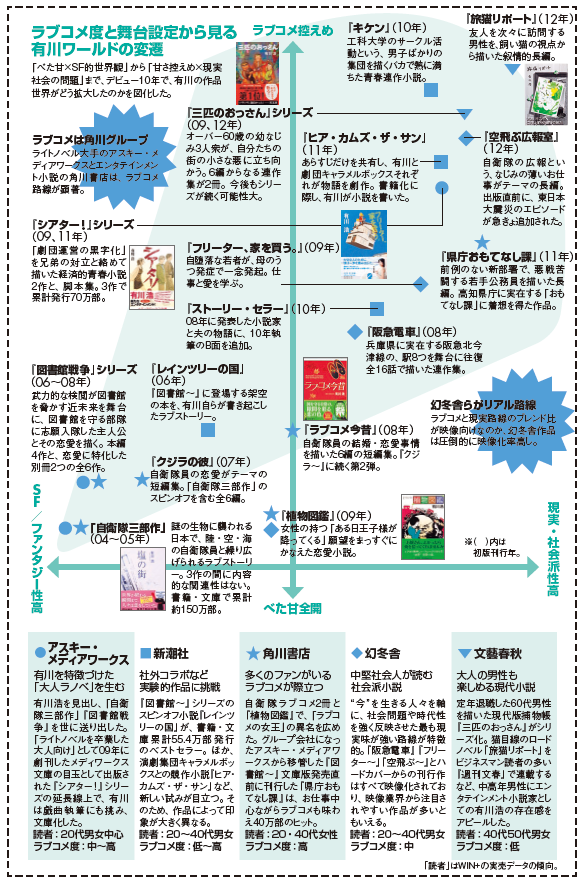

デビューは2004年、メディアワークス(現アスキー・メディアワークス)のライトノベル電撃文庫。06年に発表した『図書館戦争』シリーズなど、数年間は20代女性が中心の局地的な人気だった。

ところが近年は40代などファン層を一気に広げ、急速に売り上げを伸ばしている。紀伊國屋書店新宿本店の小出和代氏も、「売れ筋のトップが東野圭吾さんだとすれば、有川さんは間違いなく5本の指に入る二番手グループの有力選手」と、現在の有川人気に太鼓判を押す。その勢いを追う形で、今年(2013年)1月には『空飛ぶ広報室』が文学賞の権威・直木賞にノミネート。映像化作品も続いている。

"ベタ甘"な「ラブコメ要素」、人物とストーリーテリングの潔いまでの「分かりやすさ」が持ち味とされる有川。デビュー10年目の今、全世代の読者、そして映像の作り手両方から愛され、引っ張りだこになったのは、なぜなのか。

ブレイクは06年誕生の『図書館戦争』

まずは、有川の原点を振り返ってみよう。デビュー作は、陸上・航空・海上の3つの自衛隊を舞台とした「自衛隊三部作」の第1弾となる『塩の街』(04年)。有川の代名詞ともいえる「ミリタリー」「ラブコメ」の2大要素をしっかり組み込み、一部の読書好きから高く評価された。

ここでポイントなのは、ラブコメの部分で若い女性ファンをがっちりつかんだ点である。「実は王道のラブコメは、作家は意外と書かないものなんです」とは前出の小出氏。確かに、王者・東野圭吾に始まり、ここ数年人気で有川と併読率が高い湊かなえや『ビブリア古書堂』シリーズの三上延らはミステリー作家。王道とはその言葉通り"万人受け"を表す。みんな好きなのにプロの書き手が少ないラブコメに真正面から取り組み、このジャンルでは唯一無二の作家となった。

その後有川が今の地位を築くまでには、大きく2回の飛躍があった。08年の第1次ブレイクの発端は06年、代表作『図書館戦争』シリーズの誕生だ。「メディア良化法」による言論弾圧に対峙すべく立ち上がった図書館による防衛組織・図書隊の笠原郁。彼女の成長と恋愛を追いながら、本を守るべく懸命に戦う仲間の姿を描く。

『図書館戦争』は、有川の得意技である「ミリタリー×ラブコメ」の究極ともいえる作品。「戦いと日常という、まるで水と油のように性質が異なるものを絶妙に交えているところがなんとも魅力的。両方あるからこその『図書館戦争』で、映像化でもその両立は守りたいと思った」(実写映画の佐藤信介監督)。まずはコアファンの20代女性層でヒット、広まりを見せていく。

その人気が爆発するのが、アニメ&コミックと多メディア展開が始まった08年。特にアニメ化の効果は絶大で、原作へ流入するファンも急増。発売から2年たっていたハードカバーの売り上げが出版取次の日販の実売記録(WIN+を利用)で前年比約4.2倍を記録するなど、この初映像化の成功が、20代をはじめとする男性層に読者を広げる契機となった。

『阪急電車』など日常路線が加わり一般受け

10~11年にかけての第2次ブレイクは、テーマ性の枠が広がったことが大きい。その第一歩が、08年発売の『阪急電車』だ。関西に実在する鉄道のローカル線を舞台に、乗り合わせた人々の恋愛的エピソードを描いた現代小説で、ミリタリー色は一切なし。映画化の影響もあって関西圏や40代の男女の支持を集め、累計発行部数126万部(本記事中の累計発行部数は13年3月時点、以下同じ)をたたき出した。

その後も日常的な作品を次々に発表。『別冊文藝春秋』に連載された『三匹のおっさん』(09年)で50代男性ファンを新たに開拓し累計76.7万部(文庫、続編も含む)。ラブコメ路線を極めた『植物図鑑』(09年)では、従来の20代女性に加え30代40代も虜にするなど広い世代の女性読者の心を鷲づかみにして書籍19万部、文庫33万部と、新たな読者層を拡大していった。

一般的な認知度が高まるにつれ、常に原作を求める映画やテレビからのアプローチも必然的に増えていく。09年発売の『フリーター、家を買う。』は、翌年に二宮和也主演でドラマ化。有川にとっては初の実写映像化となり、高視聴率をマークした上、数々のドラマ賞を受賞。この影響で原作も累計発行部数43万部まで伸びた。

実写映像化が読者拡大に寄与するのは、何も有川作品に限ったことではない。しかし『図書館戦争』の熱狂的な人気で、ともすればミリタリー・ラブコメに偏ったイメージを持たれがちだった有川を、もっと広い意味でのエンタテインメント作家として印象づけし直した。その意味でも、実写化の果たした役割は大きかったといえる。

有川作品の実写化に初めて手を挙げたのは、11年4月に中谷美紀主演で公開された映画『阪急電車片道15分の奇跡』、そして『県庁おもてなし課』も手がける関西テレビの重松圭一プロデューサーだ。重松氏はその魅力について「一気に読まされて、読み終えると『あの役は誰で…』とキャスティングが浮かぶ。プロデューサー魂をそそられる物語力がある」と語る。

映像界も注目の「読みやすさ」

物語の力については、『図書館戦争』主演の岡田准一、『県庁おもてなし課』主演の錦戸亮も口をそろえるのが、圧倒的な「読みやすさ」だ。『図書館戦争』は言論の自由など小難しいテーマの上に成り立ち、『県庁おもてなし課』は地方活性化、前出の『フリーター、家を買う。』はニートやうつなど社会的な重いテーマを抱える。にもかかわらず「読みやすい」理由は、独特の物語展開にある。

例えば登場人物の2人が何かで対立するシーン。一般的な小説では片方(通常は主人公)の考えや目線しか明かされないが、有川作品ではもう一方の思いも明らかにする。『図書館戦争』で主人公の郁に指導教官の堂上が厳しく当たるが、郁の心情だけでなく堂上の真意を同期の小牧に代弁させる、といったように。そのため読者は、登場人物の思惑や感覚をしっかり把握し、読み進めていける。小出氏が、「本を読み慣れない人でもストレスなく読めるのが、有川作品が優秀なエンタテインメント小説たる証拠」と指摘する所以だ。

『阪急電車』『県庁おもてなし課』の関西テレビ三宅喜重監督は、「有川さんの小説はとても映像的なところがある。読者の経験値を踏まえているというか、執筆時に頭の中で、既に絵が見えているんだと思う」と言う。

どのタイトルも等しく分かりやすいという信頼感は読者にも確実に伝わっている。『三匹のおっさん』の40代50代男性読者が『図書館戦争』を文庫化のタイミングで買ったり、ドラマ『フリーター、家を買う。』で知った40代女性が「自衛隊三部作」に手を出すなど、読者の多くがテーマ性の違いを超えて"有川ワールド"を楽しんでいるのは購入傾向からも明らかだ。

時代が求める前向きな物語

さらに有川作品には、今のご時勢が求めてやまない最大のキーワードがある。決してすんなり進むわけではない、しかし"前向き"なのだ。「僕が有川さんの作品が好きなのは、どれも前向きだから。対象をリスペクトしているのも、気持ちがいい」(三宅監督)。「有川作品に共通しているのは、題材こそ違えど"私はこれが好きなの!"という姿勢」(小出氏)。

読者を無理なく物語世界に誘う筆致と、爽快な読後感。その2点がブレないからこそ、入り口こそ様々だが皆"有川ファン"に転じ、読み漁る。結果、年齢層や性別を問わずに実に幅広い読者から支持される作家となっているのだ。

「有川先生はプロデューサー的思考を持ち合わせており、(作品の映像化に際して)プロジェクトの一員としての成功意識が高い」と重松氏に言わしめた有川。そして特撮・VFX・肉体すべてを駆使する佐藤監督が、「映画に対する挑戦、力いっぱいやりたいと思わされた」とその底力や映像化への夢を語った作品『図書館戦争』──。最もファンが多いであろう同作の実写映画化を機に、作家・有川浩の人気がさらに一段上がるのは、間違いなさそうだ。(文中敬称略)

(ライター 土田みき、日経エンタテインメント! 平島綾子)

[日経エンタテインメント! 2013年5月号の記事を基に再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界