200万~400万円は妥当か、映画原作料のお値段

日経エンタテインメント!

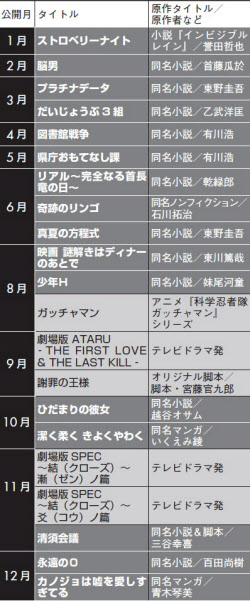

今、日本のメジャー映画は小説かマンガ原作がほとんどだ。映画会社最大手・東宝の2013年公開作を見ても7割がそうなっている(図1)。

こうした傾向からか、作家に支払われる原作使用料が注目されるようになった。映画『海猿』シリーズの原作者・佐藤秀峰が、関連書籍が契約書なしに販売されていたなどのトラブルを発端に、続編映画の製作を完全拒否したことが話題に。さらにクローズアップされたのは、2月23日放送のバラエティー番組『ジョブチューン』(TBS系)でのこと。『テルマエ・ロマエ』の原作者ヤマザキマリが「映画の興収が58億円だったのに、(私が受け取った)原作使用料は約100万円」と告白したのだ。不公平と思われる金額にネットは炎上。映画を製作したフジテレビに、抗議が集中する騒ぎとなった。

高額原作料で700万円、発言権がない作家多数

「ヤマザキさんは大ヒットした映画でも、原作者の扱いはこの程度だと自虐的に言いたかっただけだと思います」とは、著作権に詳しく、海外在住のヤマザキの交渉代理人を担う四宮隆史弁護士。映画『テルマエ~』において、フジテレビと直接の契約関係にあるのは出版社のエンターブレイン。フジと直接の契約関係になかったヤマザキは、原作使用料について意見を言える立場にないことになる。

「映画ビジネスのリスクを考えれば、原作にかける初期投資が低くなるのはやむを得ませんし、ヤマザキさんもそれは十分理解しています。彼女の場合、原作使用料や追加印税について出版社から説明さえ受けていれば、騒動は避けられたと思います」(四宮氏)

原作者は金銭面における発言権はないのか。元講談社の編集者で、作家エージェント・コルク代表の佐渡島庸平氏は「ケース、バイ・ケース」と説明する。

「例えば、弊社が契約する作家・小山宙哉の『宇宙兄弟』なら、コンテンツを0から1にしたのは小山さんの力です。けれど映画ビジネスにおいて、1を最大化するのは監督、俳優、音楽など様々な要素が関わるし、原作者が最もお金をもらうべきかというと、必ずしもそうとは言えない。ただ、実績があり、黒字が見込める人気作家の原作、当たった映画の続編などは原作者の力は強くなります」

また、「作家に対してお金やビジネスの説明ができる編集者は少ない」との意見も。作家の代理人となる出版社は、作家と直接の窓口は編集者だが、対外的なビジネスの交渉をするのは版権に関わる部署の人間である。この分業制のため、作家にきちんと契約の説明をせずに映画の話が進むことは少なくないようだ。

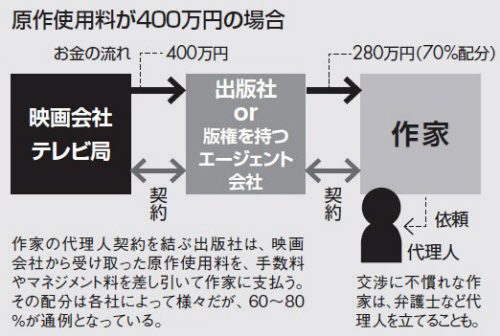

では、そもそも原作使用料はどういった仕組みで支払われるのか。ある原作を映画会社が使いたい場合、原作の出版社もしくは版権を管理するエージェントに手付けとして、オプション契約(予約権のようなもの)を含めた金額を支払う。それが映画化権の許諾契約金、すなわち原作使用料である。

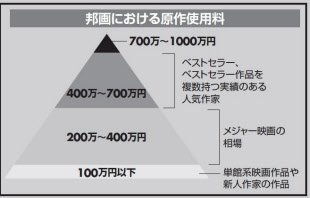

映画の原作使用料の金額には、一定の基準がある。日本文藝家協会の規約第25条の「映画制作及び上映等における著作物の使用料は、番組制作費や提供価格等を斟酌(しんしゃく)し、1000万円を上限として利用者と本協会が協議して定める」という取り決めが、目安となっている。原作使用料のボリュームゾーンは200万~400万円。製作費が高額な場合や、原作、作家の知名度が高ければ相対的に上がるが、高額でも700万円程度。原作者はこのうち約60~80%を受け取る(図2)。

原作使用料に加え二次使用料が

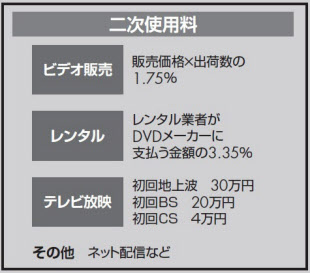

原作使用料(図3)とは別に、原作者側には映画の二次使用料が支払われる。日本文藝家協会のほか、日本シナリオ作家協会、日本映画監督協会など各団体の規約により、著作者は「ソフト本体価格の1.75%×出荷枚数、レンタル事業者がメーカーに支払う金額の3.35%」をもらう(注・出版社など事業者を介する)ルールになっている(図4)。

なお映画は監督と脚本家にも著作者の権利があるので、彼らにも二次使用料が印税で支払われる。つまりDVDの売り上げは低くかろうが、作家側は出荷数に対して1.75%を受け取れるのだ。

レンタルの場合は、大きく2つの契約がある。第1は、DVD1枚あたり1万~1万2000円程度の卸売価格から3.35%を払う方法。第2に最近多いレベニューシェア。新作から数年間は出来高払いで、作品のレンタル売り上げをメーカーとレンタル店で折半し、メーカー側の取り分から3.35%が原作者側に支払われる(数年後にレンタル業者がメーカーから買い取り、原作者への支払いも終わる)。

レンタルで大ヒットした映画『告白』では、「TSUTAYAチェーンで1年間で200万回レンタルされた」(CCC広報担当者)そうだ。TSUTAYAレンタル分だけで、原作者側に支払われる二次使用料は1000万円を超える。レンタル回数は作品ごとに差が大きいものの、発生する報酬はかなりあるとみていいだろう。

ヒットの規模により二次使用料で億の収入

『のぼうの城』『るろうに剣心』などを成功させた制作プロダクション、C&Iエンタテインメント代表・久保田修氏はこう語る。

「ベストセラーだからといって、映画が必ずヒットするとは限りません。映画は非常にリスクの高いビジネスです。けれど、仮に失敗したとしても、原作者には原作使用料以外に二次使用料などの収入が補填されます。お金に関して日本はクリエイターを比較的大事にしている方だと思うのですが」

例えばDVDが1万本売れてレンタルが1万回以上貸し出された場合で、原作者には合計1000万円近い二次使用料が入ると考えられる。これに地上波・BSほかテレビ放映料、関連グッズの収益配分が加わり、映画化による本の増刷分の印税10%ももちろん加算される。ヒットの規模によっては億単位の収益があるだろう。

前述の佐渡島氏は、原作者が総合的に得をすることを意識して交渉をする。「原作使用料を数百万円上げる交渉に注力することは、得策でない。映画の宣伝費、キャスト、使用する楽曲などの交渉で作品の知名度が上がり、二次使用料や単行本の売り上げが伸びるなら原作にとっていいし、結果的に作家に入る額は大きくなります。今、原作者は映画が成功しても利益は分配されません。興行収入によって、段階的にインセンティブ(報奨金)が支払われる仕組みがあってもいいのでは」と言う。

原作者には金銭面のリスクも不利益もない

日本における原作者と映画製作者がもめる原因のほとんどは、クリエイティブとビジネスの話を混同してしまっていることだ。映画は、原作者のほか出版社、監督や脚本家など、著作権の所有関係がいくつも分散している。本来は連携しあうべき各者がそれぞれの立場で自己主張を通し始めると、最悪は訴訟合戦に発展しかねない。

出版社であり、原作映画の製作も手がけるティー・オーエンタテインメントの本田武市氏は、「原作とイメージが違うだとか、ビジネスとは関係のない話が主になりがち。物語を最初に生み出した原作者のクリエイティビティは尊重されるべきですが、原作者を絶対の正義にしたら、ビジネスが感情の問題にすりかわって、話がややこしくなります」と語る。

明確にしておくべきだが、映画化で原作者は金銭面でのリスクは負わない。安かったとしても原作使用料は支払われ、本は売れるし、作品の認知度も上がる。映画化がなければ発生しない利益を、ゼロリスクで享受できる立場なのだ。

もちろん、傷つかないわけではない。映画に絡む打ち合わせやシナリオチェック作業やらで、原作者は余計な気を使うことになり、連載中の作品や次回作の執筆に影響が出る。また意に沿わない映画になった場合、作品へのモチベーションが減退し、結果的に作家収入が落ちることもあるだろう。

原作使用料にからむ騒動を避けるために、オリジナル作品が増えればいいのではと思われるかもしれない。だが、オリジナル脚本の映画を増やすのは、現実的にほぼ無理である。映画製作において、リスクを減らすため複数の会社が投資する、「製作委員会」の方式が今の主流である。出資する側にとっては、「〇万部のベストセラー」は企画段階の大きな安心材料となる。少しでも失敗を避けるために、原作のある作品が優先されるのは、仕方のないことでもある。

「日本の映画興行収入は約2000億円でこの10年ほど変わっていません。小さい市場で観客の奪い合いをしている状況です。今後は少子高齢化で、減少していく可能性も否定できません。そうなると製作側は知名度のある原作に頼っていかざるを得ません。今のプロデューサーは、オリジナル企画を立てるのではなく、いかに売れている原作を獲得するかが重要になっています」(前出の久保田氏)

原作と映画。両者の関係は、より強固になっている。前出の四宮弁護士は、「クリエイティブとビジネスを理解し、両者をきれいに分けて考えることで日本の映画ビジネスはもっと成熟する」と期待を寄せる。映画製作に関わる人が、等しく利益を享受できるようにシステムを見直す時期にきている。

(ライター 浅野智哉、平山ゆりの)

[日経エンタテインメント!2013年9月号の記事を基に再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

![[左上]エピソード1『スノウドロップ』。不器用な男が、初恋の女性相手に大奮闘(出演・斉藤工、美波)

[右上]エピソード2『アイリス』。科学を愛する研究者が住む世界の違う女性と出会い…。(出演・金子ノブアキ、入山法子)

[左下]エピソード3『ブルーローズ』。彼女を思うゆえ、男がついた大きな嘘とは?(出演・小出恵介、波瑠)

[右下]エピソード4『ウェディングベール』。離婚届を置いて消えた妻に、2度目のプロポーズ。(出演・向井理、伊藤歩)

(C)BeeTV](https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZZO5743144017072013000000-9.png?ixlib=js-3.8.0&w=175&h=109&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f0b8bb32cb6203ac0771c5ec640aeb16)