足裏の筋肉を鍛えて扁平足、外反母趾を解消

ゆがみリセット学(11)

竹井仁

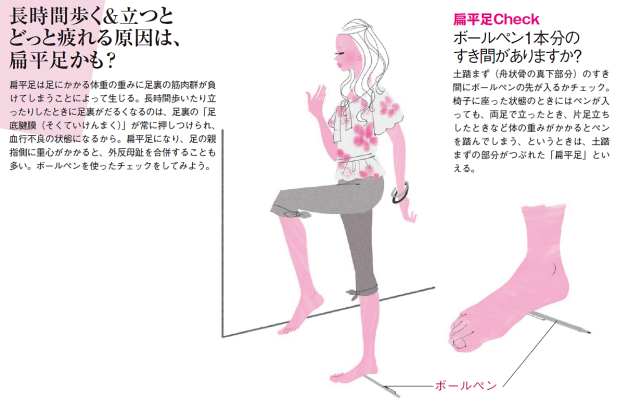

今回のテーマは、体の一番端にある"足裏"。外反母趾に悩む女性は多いと思いますが、その前段階として知っておきたいのが、土踏まずがつぶれてしまう「扁平足」のこと。まずは扁平足チェックをしてみましょう。あなたの土踏まずには、ボールペンが入りますか?

このチェックによって、扁平足のカギとなる「舟状骨」(しゅうじょうこつ)という骨が落ちているかどうかがわかります。舟状骨とは、土踏まずの真上にある骨のことで、足の甲で"船底"のようなアーチを描いています。この骨が地面の方向に落ちてしまってアーチが崩れるのが扁平足。出っ張った部分が靴に当たって痛む人もいます。

実は、扁平足は成長期の子どもに多く見られます。裸足で走り回るなど、足底の筋肉を鍛える動きが足りないと、成長によって体重の負荷が増える際に足底が伸び、扁平足となります。もちろん、運動不足で足底の力が弱い大人でも同様のことが起こります。加えてX脚の人は、ひざが内側に入っているために土踏まず部分に重心の重みがかかりやすく、舟状骨が落ちやすい状態にあります。一方、重心が外側にかかるO脚の人は、筋力のある若いときはなりにくいのですが、加齢によって足底を支える力が不足してくると、重力に勝てず結局扁平足になるケースが多いのです。

扁平足で足底がつぶれると外反母趾になりやすい

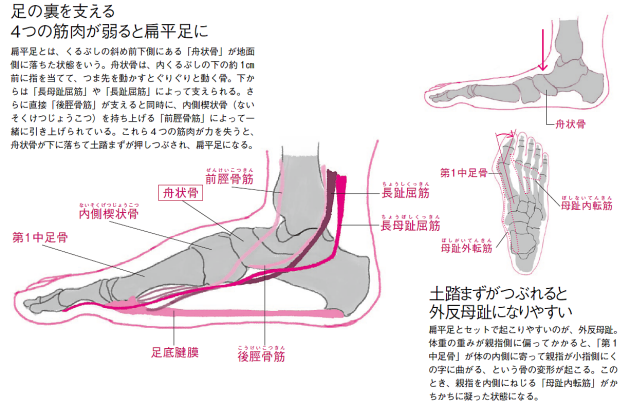

ここで左ページのイラストで"足底を支える力"についてさらに詳しくみていきましょう。

まず、アキレス腱側から内くるぶしの下を通り、舟状骨を真下から支えているのが「長母趾屈筋(ちょうぼしくっきん)」と「長趾屈筋(ちょうしくつきん)」。長母趾屈筋は親指へ、長趾屈筋は残りの4本へとつながり、足底のクッションの役割を果たします。

でも、これだけでは重みを支えきれません。そこで舟状骨を上に引き上げるのが、すねまでつながる「前脛骨筋(ぜんけいこつきん)」と「後脛骨筋(こうけいこつきん)」。これら4つの筋肉が、きちんと働いていれば土踏まずはしっかりと形成されますが、だらんと力を失うと扁平足になります。長時間立ったり歩いたりすると足裏がだるくなるのは、扁平足の代表的な症状です。

さらに困ったことに、扁平足は外反母趾を誘発します。

扁平足になると、重心が土踏まずの部分にかかるので、足の親指側への負担が増え、足底の親指の内側についている「母趾内転筋(ぼしないてんきん)」が硬く縮みます。加えて、幅の狭い、つま先が細くなった靴を履いている人は、親指が内側に圧迫されて「くの字」になりやすい。すると足の甲から親指の付け根にかかる「第1中足骨(だいいちちゅうそくこつ)」が内側に折れ、突き出した部分が痛みます(イラスト下)。これが外反母趾。この状態がひどくなると、本来は親指を外側に開く働きを持っているはずの「母趾外転筋(ぼしがいてんきん)」も骨と同時に小指側に入り込んでしまう。すると、いざ親指を開こうとしても言うことを聞かなくなる。自分は、親指を開く方向に働かせているつもりなのに、母趾外転筋は反対に「内転」方向に働いて、親指を閉じるようになります。結果的にどんどん外反母趾を増強してしまうのです。そのため、外反母趾がひどい人は、足の親指を開く運動は注意して行う必要があります。

自分の足は大丈夫かな?外反母趾の症状が進んでいるかも……と心配になったら、簡単なチェック方法があるのでやってみましょう。

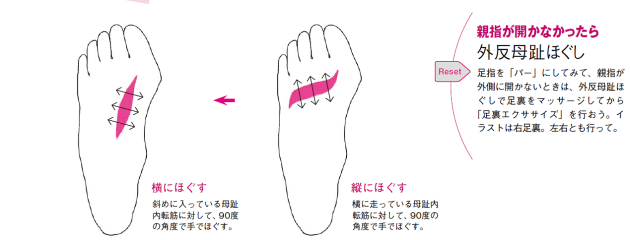

素足になり、足指を「パー」にするよう意識してみましょう。素直に親指が外側に開くようなら、大丈夫。扁平足改善の「足裏エクササイズ」に進みましょう。一方、意識しても親指が外側に開かず、逆に閉じる方向に力がかかってしまうようであれば、外反母趾の可能性が高いでしょう。この場合、やみくもに足指を開閉させると、どんどん外反母趾を強める力を加えかねません。まずは以下で紹介する外反母趾ケアを行った上で、足裏の筋肉を鍛える「足裏エクササイズ」に進みましょう。

自分の力で足指を動かし足裏筋を鍛えよう

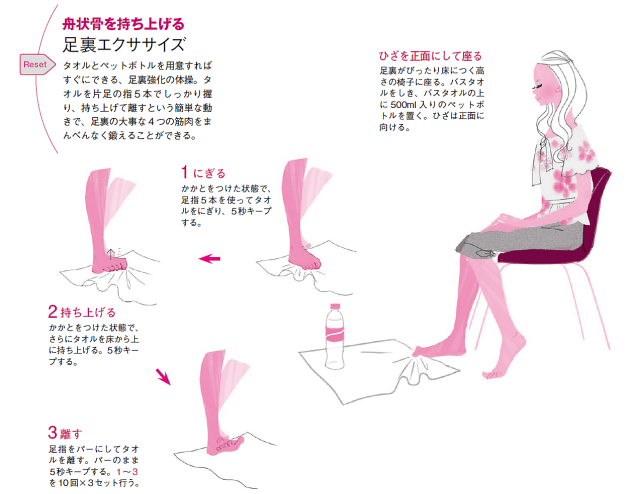

扁平足を改善する「足裏エクササイズ」は、足指5本をしっかり使ってタオルを「握る」「持ち上げる」「離す」という3動作を行うだけ。とってもシンプルですが、舟状骨を引き上げる筋肉をまんべんなく鍛えることができます。

X脚やO脚気味の人は、足指を動かそうとするとどうしてもひざが正面からずれて内側、あるいは外側に動いてしまう傾向にあるので、常にひざが正面に向いているかチェックしながら行いましょう。

「握る」動作では、のべーっと伸びてしまっている長母趾屈筋と長趾屈筋を使って足底をぎゅっと縮めます。「持ち上げる」動作によって、舟状骨を引き上げる後脛骨筋が働く。弓をぐーっと引くようにして前脛骨筋を働かせることで、足のアーチを高くするようにタオルを持ち上げましょう。続いて、タオルをぱっと「離す」と、母趾外転筋本来の「親指を開く」という働きを刺激できます。右足で行いつつ、左足で、シワが寄ったタオルを元の位置に戻しながら、何回も繰り返しましょう。

それぞれの動きは丁寧に、一動作につき5秒は止めましょう。最初は左右で10回から、目標は10回を3セットです。2週間、本当にこの回数をまじめに続ければ、足のアーチが高くなり、偏った足指の骨の並びも修正され、扁平足が改善された、と実感できるはずです。タオルの上にはペットボトルの重しを。500ml入りのものから始めて、2~3kgの重みでもできるのを目標に。大変ですか?

でも、砂地を足裏でつかんで走り回るビーチバレーの選手は、7~8kgはいけますよ(笑)。そのくらい、人の足裏には柔軟性や収縮力が秘められている、ということですね。

さて、ここからは外反母趾対策です。足指を開こうとしても開けない人は、まずは硬くなっている母趾内転筋をほぐすことから行いましょう。リハビリの現場でも、外反母趾の人にはこのマッサージを行っています。母趾内転筋は、真横方向と斜め方向に走っているので、筋肉の流れに対して90度の角度から、ぐーっと指でほぐしていきます。母趾内転筋が硬いと、「足裏エクササイズ」の最後の「離す」動作がやりにくいので、まだ外反母趾になっていない人も、この筋肉ほぐしは行ってほしいですね。マッサージする時間がないときは、親指と人差し指の間に硬く丸めたティッシュなどを挟んで、親指の角度を正してからエクササイズを行うといいでしょう。

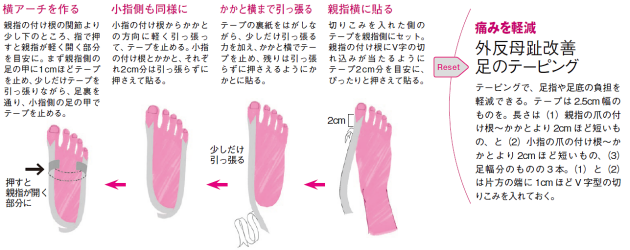

外反母趾の痛みを軽減するテーピングもマスターしましょう。薬局などのテーピング売り場にあるテープで、固定用のものでなく伸縮性のあるものを選びます。幅2.5cm(5cm幅のものであれば半分に切る)のものを使い、親指からかかとへ、小指からかかとへと2本で留め、足指を開く方向にサポート。さらに、足裏に真横にテープをわたして、アーチを作りやすくする。このようにテーピングをした上で歩いたり、足を動かすと、テープの伸縮性によってほどよく筋肉が刺激され、痛みがラクになってきます。 足底がだるくなると、青竹踏みをしたくなりますね。確かに気持ちがいいのですが、やりすぎはよくありません。青竹踏みは、伸びきった足底の筋肉群をさらに「伸ばす」方向に動かし、扁平足を強めるからです。

それよりもしっかり心がけたいのは、裸足で地面を踏みしめて歩くこと。自宅で過ごすときは裸足になり、足底と足の指で踏ん張るように歩く練習をするといいですよ。たまには公園の芝生や砂の上で、裸足で思いっきり駆け回るのもいいでしょう。

足裏を鍛えて扁平足解消! 外反母趾も改善できる

扁平足を放っておくと、外反母趾の悪化のもとに。足裏を鍛えるエクササイズで予防、解消しよう。外反母趾の場合はマッサージやテーピングで親指の向きを正したうえで、エクササイズに取り組んで。

首都大学東京 健康福祉学部理学療法学科教授。1966年、愛媛県生まれ。筑波大学大学院修士課程(リハビリテーション)修了。2002年、医学博士(解剖学)学位取得。理学療法士。医学的知識に基づいた筋力トレーニング、リハビリテーションを研究する。著書に『不調リセット』(ヴィレッジブックス)などがある。

(ライター 柳本操、構成/日経ヘルス 宇野麻由子)

[日経ヘルス2012年8月号の記事を基に再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。