「アスリート」「お年寄り」が売れた 2011年書籍ランキング

日経エンタテインメント!

編集部(以下、編) 総合1位に、『謎解きはディナーのあとで』が輝きました。

永江 2010年9月の新刊ですが、本屋大賞を受賞して勢いがつきましたね。堅苦しくさも、シリアスさも一切ない娯楽作として、本を読み慣れない人にも広がりました。ユーモアミステリーのジャンルでは赤川次郎さんに続く人が長らく出ていなかった。そこに、東川篤哉さんがうまく入った形です。

おバカな物語のようでいて、実は手の込んだ作り方をしています。主人と執事のコンビで謎を解き、執事が主人に失礼なことを言う設定は、イギリス人作家、P・G・ウッドハウスによる古典ミステリー「ジーヴス」シリーズに通じます。読者を引きつける謎の提示、意外性に満ちた奇想天外なトリックなど、謎とその解明を主目的とする本格ミステリーの条件を備えてもいます。アジカン(ASIAN KUNG-FU GENERATION)のCDジャケットで有名なイラストレーター、中村佑介さんが手がけた表紙のインパクトも大きかったですね。

編 100万部以上売れた作品は、2009年は『1Q84[1]』、2010年は『もしドラ』(『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』)と各1作でしたが、2011年は5作も。

永江 2月までに、5位『体脂肪計タニタの社員食堂』、10位『くじけないで』と、2011年以前に発売された作品が累計でミリオンを超える好調な滑り出しでした。それが東日本大震災で2011年はダメかという気分になった。でも実際は、本は読まれていたんですね。

出版不況は下げ止まりか

2010年と比べると、雑誌が下がり続けているから出版物全体は前年比マイナスですが、書籍はそれほど落ちていない。現在の雑誌・書籍の売上高、2兆円前後は1988年、1989年と同レベルなんです。その当時我々は本が売れないとは思っていなかった。むしろ、吉本ばなな、村上春樹、村上龍が続々ベストセラーを生み、「文芸ルネサンス」といわれていました。十数年かけてバブル期に水増しした分が収縮し、やっと正常化したと見ることもできます。

編 ただ、当時とは売れるジャンルは大きく違いますよね。

永江 2位『樫木式カーヴィーダンスで即やせる!』、5位・6位『体脂肪計タニタの社員食堂』など、今の主流は実用書です。11年はその傾向が顕著でした。トップ10の作品はダイエット本、レシピ本…と、総文字数はかなり少ない(笑)。

9位『人生がときめく片づけの魔法』は、実用書の応用編ですね。断捨離、整理整とんのノウハウに、サンマーク出版が得意とする「人生がときめく~」と冠をつけた。"ハッピーになる"類の自己啓発の要素を加えたんです。22位『大人の流儀』も一種の実用書、自己啓発書ですよね。17位『超訳 二ーチェの言葉』のような箴(しん)言集も、自分の生き方にすぐに応用しようと実利を求めているのがうかがえます。14位の、ドラッカー『マネジメント』だって、経営学を学ぼうというよりも、松下幸之助のような人生の指南役の存在として読まれているのでしょう。

編 3位『心を整える。』をはじめ、18位『日本男児』など、世界で活躍するサッカー選手の著書が元気でした。スポーツ選手本は、ベテランのスター選手や引退した選手が出版するのが一般的でしたが、今は20代で上り調子の若い選手が続々出していますね。

永江 世界でも戦える選手は、古典や偉人の自伝や評伝など、とりわけ本をよく読んでいますよね。2006年前後にイビチャ・オシム監督の著書が多く出版されたあたりから、根性や努力だけでは太刀打ちできないし、一流は頭脳でプレーしていることがスポーツファン以外にも浸透した。そんな認識の変化も、アスリート本が読まれる土壌を作った気がしています。

活況だった「お年寄り本」

編 『くじけないで』、11位『老いの才覚』と高齢者の著者による本も目立ちました。

永江 「お年寄り本」はキーワードの1つです。でも、『くじけないで』と『老いの才覚』は作品の立ち位置や、読まれ方はまるで違います。

『くじけないで』は、いわばおばあちゃんの「ツイッター本」です。読者からも100歳のおばあちゃんに対して、「よくがんばって生きてくださいましたね」といった敬いの気持ちが込められています。

一方、『老いの才覚』で曽野綾子さんは、「長生きすればいいってもんじゃない」と後期高齢者へ厳しく提言しています。曽野さんの説く、「いかに周囲に迷惑をかけずに人生をまっとうするか」といった後期高齢者に自立の大切さを促す視線は、老いへの意識を大きく変えました。トップ30には入りませんでしたが、注目を集めた『老前整理』(徳間書店)も同じ考え方。「遺産整理」ではなく、亡くなる直前の「生前整理」でもなく、体力的に無理がくる70歳ぐらいまでに身の回りを整理しようという。

19位『官僚の責任』、26位『日本中枢の崩壊』と2作ランクインした、経済産業省で30年のキャリアを持つ元官僚・古賀茂明さんも2011年を象徴した存在です。政治と真摯(しんし)に向き合い、体制に反旗をひるがえす姿が、政権への信頼を失っていた読者からヒーロー視されました。大きな敵に立ち向かおうとする点では、官僚体質の大手企業の横暴に、町工場が独自の技術を武器に闘う30位『下町ロケット』も同じ構造です。

逆に、店じまいの様相を呈しているのはブランドムックですね。10年の5冊に対し、11年は15位『ANNA SUI~』だけ。宝島社は電子書籍には参入しないと宣言していますが、次は何を仕掛けてくるんでしょうかね。

編 では、文庫ランキングを見ていきましょう。

永江1位に『八日目の蝉』。角田光代さんがこれほど万人受けする作家になるとは! シリアスでボリュームもある内容ながら、映画公開で一気に売り上げを伸ばしました。

9位『涼宮ハルヒの驚愕』に代表されるライトノベルが、19位『バカとテストと召喚獣(しょうかんじゅう)』、20位『新約 とある魔術の禁書目録(インデックス)』と3作ランクイン。ライトノベルは、中高生~20代前半の若者世代のもので一般の目には入りにくかったけれど、マーケットはどんどん大きくなっています。

全体として、小説は文庫で買うという読者の志向が定着してきたと感じます。コンスタントに30万部は売れるとされる東野圭吾さんは、総合には1作もランクインしていません。しかし文庫ではトップ10に4作も入っています。

文庫に対する作家のスタンスも変わりつつありますよね。7位『あの頃の誰か』は、単行本未収録の短編を収めた「文庫オリジナル」。15位・18位の『おまえさん』は宮部みゆきさんの人気シリーズの新作を、単行本と文庫で同時発売したものです。読者の志向や作家のスタンスの変化に、出版社側も、雑誌掲載→単行本→文庫で出す三毛作スタイルを、変えざるを得なくなってきています。

………………………………………………………………………………

【マンガ編 アニメ化かマンガ賞受賞が大ヒットのカギ】

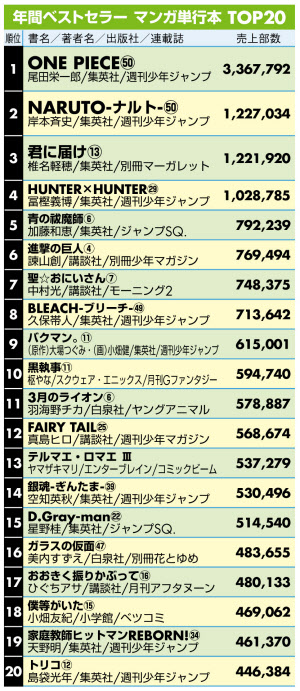

1位『ONE PIECE』を筆頭に、20作中13作品が少年向けと少年マンガは相変わらず強い。

なかでも4月のアニメ放送で大ブレイクしたのが、5位『青の祓魔師(エクソシスト)』。アニメ放送前は6巻までの累計発行部数が120万部だったのが、7巻までの累計が700万部発行にまで伸びた。9月に発売した7巻の初版は100万部を超え、『ジャンプSQ.』連載作で初ミリオン超えの記録を作った。

6位『進撃の巨人』、7位『聖☆おにいさん』、11位『3月のライオン』、13位『テルマエ・ロマエ』と、10巻以下で映像化もされていないのにランクインしている作品は、すべて2009年以降に「このマンガがすごい!オトコ編」1位か、「マンガ大賞」を獲得しているもの。11年の「このマンガがすごい!」1位に輝いた『進撃の巨人』は、本作がデビュー作ながら5巻までの累計発行部数が560万部を突破するメガヒットに。マンガ大賞を射止めた『3月のライオン』は、受賞前から作家にファンがいる人気作ではあったものの、さらに飛躍した。

アニメ化で原作の新たなファンを掘り起こすか、「マンガ賞」受賞でお墨付きをもらうか。大ヒットの登竜門となっている。

1958年生まれ。洋書輸入販売会社に勤務後、フリーライターに。出版業界事情に詳しく、関連著書多数。早稲田大学文学学術院の客員教授を務める。

(構成 日経エンタテインメント!編集部)

[日経エンタテインメント!2012年1月号の記事を基に再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。