働く女性多いスウェーデン 背景に主婦の地位の低さ

スウェーデンから見る日本 高見幸子

先日、「東京都が認可保育所の面積の最低基準を下げて、待機児童の入所を促す方針を出した」という記事を読みました。この緩和案が採用されたら、都内で保育園に入れる子どもは増えますが、子どもたちがあまり望ましくない環境におかれることになりそうです。

私は現在、育児休業中で、保育園を探しているところです。けれど、子どもに健全に育つ環境を与えられなければ、仕事をやめて子育てに専念することも考えなければいけないのではないかと思っています。つまり、子どもをかわいそうな状況においてまで働く必要があるのかと、とても迷っています。

スウェーデンの女性が働き続けるモチベーションとなるものは何なのでしょう?(36歳 育児休業中、子ども1人)

今の日本はスウェーデンが30年前に直面した状態

日本の女性が、なぜ子どもをかわいそうな状況においてまで働く必要があるのかと疑問に思うのは、とても率直なご意見で、議論する必要がある大切なテーマだと思います。そこで、なぜ、スウェーデンの女性が、働くことにこだわってきたのか考えてみたいと思います。

スウェーデンも、30年前までは、日本と同じように、保育システムが整っておらず、子どもはかわいそうな状況にありました。そのため、母親たちも苦しみました。しかし、なぜ、専業主婦に戻らなかったのか、いや戻りたくなかったのかというと、社会が女性の労働力が必要だったという理由のほかに、3つあると思います。

スウェーデンでは、主婦に社会的な地位がなく 働くことを選んだ

誰も自分のしていることに誇りを持ち、社会に認められたいと思っています。日本では、「専業主婦」というと社会的に立派な役割を果たしていることがある程度認められています。つまり、日本の主婦が家庭でする仕事を価値あるものとして社会が評価しています。ところが、スウェーデンでは、Hemmafru(家にいる婦人)という言い方をしますが、社会はHemmafruを評価してきませんでした。

その理由は、歴史にあります。スウェーデンでは、日本のように、夫が給料を妻に渡し、妻が家計の管理をするという習慣がなかったのです。スウェーデンの夫は、家の経済的な権限を女性に渡すことはしませんでした。

主婦は、無報酬で家事、育児をする女性にすぎず、社会的な地位もなく、男女間の不平等への不満が女性の間に高まったのです。そして、今では、男女が平等に家事・育児をシェアすることが当然だというオピニオンになっているのです。

離婚率の高まりも就業率アップにつながった

2つ目の理由は、離婚率が高まったことにあります。

たとえ妻が働かずに夫の給料だけで充分生活できていたとしても、一旦夫が失業したり離婚をすると、ただちに生活に困ることになります。近年スウェーデンでは、離婚率が急上昇したのを機に、女性が経済的に自立していることの必要性が高まりました。

働くことで自己実現のニーズが満たされる

そして、3つ目の理由は、働くということによって、社会に参画したい、創造したい、自由を得たいといった基本的な人間のニーズが、相乗効果で満たされやすいことがあります。自己実現という表現があるように、自分の可能性を試してみたいというニーズが、働くことで満たされやすいのだと思います。

これらの3つの要素が、スウェーデンの女性がいろいろな困難があったにもかかわらず働き続けた理由になると思います。その代わり、働いている間子どもを安心して預けられるように、質の高い保育を社会に要求し、実現してきました。

日本では、スウェーデンと比較すると専業主婦に社会的な地位、役割、やりがいがあるのでひとつの選択肢になっているのだと思います。それでも、2つ目、3つ目の要素は、日本でもこれから増えていくはずです。だからこそ、日本の保育の問題を個人だけの問題としないで、社会全体の問題として考えていく必要があると思います。

スウェーデン女性は、保育、医療、福祉、教育分野で働く人が多い

では、スウェーデン女性はどのような仕事に就いているのでしょうか。

一番多い女性の職種は、保育と医療、福祉、教育の分野です。かつて、女性が家庭でしていたことの延長線の仕事を選んだといえます。つまり、女性が働くようになると保育士や高齢者福祉センターで介護士の仕事が必要になったので、まずそれらの職種についたのです。

そのほか、看護師、教師という仕事も女性が独占的です。また、自治体に保育、教育、高齢者福祉の管轄の責任があるので、その関連の自治体での事務や専門職にも女性が多く働いています。また、レストランやホテルなどのサービス業も女性が多いです。スウェーデン女性が自己実現しているといっても、大企業で華やかな職種についている人や、芸術家が多いわけでは決してありません。

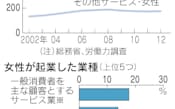

フルタイムは6割、3割がパートタイムで勤務

20~64歳の女性の81%が働いているのですが、フルタイムで働いているのは約60%ほど。約30%は、週に20~35時間のパートタイムで働いています。ただ、パートタイムでもスウェーデンでは、時給や社会保険などの労働条件にフルタイムの人と差はありません。

スウェーデン女性は、まず働けることから始め、働きながら研修を受け、試行錯誤しながら自分が本当にやりたいことを見つけ、自分の道を作っていっていると思います。

日本でも今後、保育、医療、福祉、教育の分野の仕事がもっと増えると思います。働くことのハードルが高いと考えないで、働けるところから始め、自分の道を見つけてほしいと思います。

良心の呵責を感じることなく働ける社会とは

日本の問題の原点は、働き方や根強い男性社会にあります。もっと育児しやすい労働条件に変革していくように、労働組合が要求していく必要があると思います。

根強い男性社会がなぜ問題かというと、育児の大変さを経験していない男性に、その大変さは想像できませんし、どういう育児が理想的なのかビジョンも作れません。政治、行政の意思決定の場にもっと女性の発言権が得られるようになれば、政策に反映できるようになるでしょう。

もし、高いレベルの保育が行われる保育園が増えれば、子どもにとって、お母さんと家ですごすよりも教育上もっと良い効果があるといわれています。

保育は、高齢者や身体障害者への福祉と違います。赤ちゃんは生まれてすぐからすべてを学ぶのですから、保育園は教育の一部だと考えるべきだと思います。だからこそ、個々を尊重した保育の形をぜひ、構築していってほしいと思います。そうすれば、お母さんたちも良心の呵責を感じることなく、安心して働くことができるのではないでしょうか。

1974年よりスウェーデン在住。15年間、ストックホルムの基礎学校と高校で日本語教師を務める。1995年から、スウェーデンへの環境視察のコーデイネートや執筆活動等を通じてスウェーデンの環境保護などを日本に紹介。2000年から国際NGOナチュラルステップジャパンの代表。現在、顧問として企業、自治体の環境ファシリテーターとして活動中。共著『スウェーデンは放射能汚染からどう社会を守っているのか』(合同出版)など

[ecomomサイト2011年3月11日、4月15日付記事を基に再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。