太りやすい体、太りにくい体 差は「ミトコンドリア」

働きもののカラダの仕組み 北村昌陽

仕事や運動を頑張って、そろそろお腹が空いたな、というとき「あ~ガソリンが切れた」なんて言うことがあると思う。これは、人間の体を車に例えているわけだけれど、体のエネルギー収支を考えるとき、とてもわかりやすい表現だ。食べ物がガソリンで、筋肉や脳がエンジン。体を動かすにはガソリンのエネルギーを使う。ガソリンが消費されるとお腹が空く。

もっとも、実際にガソリンを燃焼させる車のエンジンと異なり、筋肉は炎を出して食べ物を燃やすわけにいかない。もっとマイルドにエネルギーを取り出すしくみが必要だ。

「そのしくみの主役が、ミトコンドリアです」と、今月のカラダガイド、東京都健康長寿医療センター研究所の田中雅嗣さんは話す。ミトコンドリアと代謝や寿命の関係を研究する、この分野の第一人者だ。

「電子」の流れで動くミクロのポンプ

「ミトコンドリア」は、細胞の中にあるごくごく小さな袋だ。大きさがおよそ1マイクロメートルほど(1ミリメートルの1000分の1)。人間の細胞はだいたい数十マイクロメートル程度なので、細胞を高性能の顕微鏡で観察すると、その中に点々とシミのように見えるという。

「基本的にすべての細胞に、ミトコンドリアがあります」。平均すると細胞1個中に数百個ほどあるという。「エネルギーをたくさん使う細胞ほどミトコンドリアも多い。拍動を続ける心臓の筋肉細胞は、ミトコンドリアでびっしりですよ」

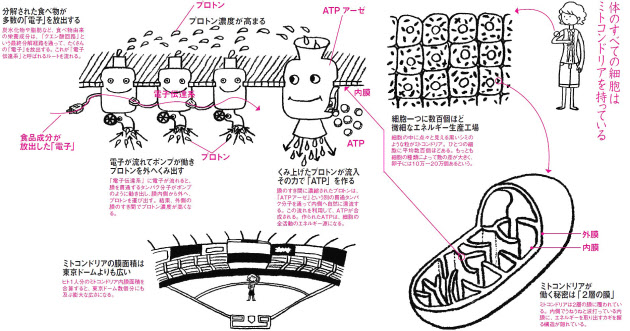

では、どんなやり方で、"マイルドにエネルギーを取り出す"のだろう。カギを握るのはミトコンドリアの「膜」だという。ミトコンドリアは、2層の薄い膜で包まれている。外側の膜は滑らかだが、内側の膜は複雑に入り組んだ形をしている。「内側の膜に、膜を貫通するように穴の開いたタンパク分子がたくさん埋まっています」。この穴あきタンパクは、水中に溶けたプロトンという小さなイオン粒子を通すことができる。

さて、胃腸で消化・吸収された栄養成分(炭水化物、脂肪など)は、やがて細胞に取り込まれる。そこで徐々に分解されながらミトコンドリアに入り、さらに分解されて、最終的に多数の「電子」を放出するという。

放出された電子は、前出の図1の赤矢印を通って流れる。するとこの穴あきタンパク分子は、ちょうどコンセントにつないだ電動ポンプのように「ウィーン」と動き始めるらしい。

動き出して何をするのか? 「2層の膜の間に、プロトンをくみ出すのです」。すると、この2層のすき間で、プロトン濃度が高くなる。一方、右端にある別のタンパク分子には、すき間→内側向きのプロトン流が生じる。この流れを利用して、ATPという高エネルギー分子が合成される。筋肉や神経など体の中の活動はすべて、このATP分子のエネルギーでまかなわれる。いわば、食べ物由来のエネルギーを体内利用向けに変換した「エネルギー通貨」だ。

「膜の面積が広いほど、ATPをたくさん作れます」。内膜がうねうねと波打っているのは、少しでも面積を稼ぐため。全身のミトコンドリア内膜総面積は、なんと東京ドーム数個分に及ぶ。こんな大規模な仕掛けが、細胞の中に隠れているのだ。

ところで、ミトコンドリアの起源は細菌だったと考えられている。太古の昔、何かの事情で我々の祖先の細胞内に寄生した細菌の仲間が、そのまま住み着いてしまったらしい。「運動で鍛えると、筋肉中のミトコンドリアが細菌のように分裂して数が増えるんですよ」(田中さん)

「ミトコンドリアが多い体は、代謝が高くて太りにくく、健康的」と話す田中さん。最後に意外なことを教えてくれた。

「それに、ミトコンドリアが多い肉の方がおいしいのです」。お好みはカモの胸肉だそうだ。なるほど確かに、何だかみっしりつまっていそうです。

生命科学ジャーナリスト。医療専門誌や健康情報誌の編集部に計17年在籍したのち独立。主に生命科学と医療・健康に関わる分野で取材・執筆活動を続けている。著書『カラダの声をきく健康学』(岩波書店)。

[日経ヘルス2009年11月号の記事を基に再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

![肥満傾向がある人にお酢大さじ1が含まれるドリンクを3カ月飲んでもらったところ、内臓脂肪、体重、腹囲が減少した。[データ:Bioscience,Biotechnology, and

Biochemistry; 73(8), 1837-1843,2009]](https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZZO2258233031012011000000-12.png?ixlib=js-3.8.0&w=200&h=125&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=122b8d4ffbd88860e5c3f168f283cd10)