待機児童はほぼゼロ、スウェーデンの保育園の秘密

スウェーデンから見る日本 高見幸子

夫の会社の業績悪化で収入が減ったので、家計を支える為に働きたいと思っています。近所に事務の仕事を見つけ、来月から来て下さいと言われました。子どもはまだ1歳と3歳なので、安心して預けられる保育園を探しています。ところがなかなか見つかりません。このままだと仕事を見つけたのに働くことができません。待機児童の問題が進まないのはどうしてなんでしょうか? どうしたら改善すると思いますか?(33歳、2児の母)

少し前ですが、仕事で日本に1カ月間滞在しました。保育園の園長先生や先生たちにお会いし、日本の子育ての現状について話を聞きました。残念だったのは、政治家や保育園、幼稚園の経営者といった大人から、子育ての思想や将来ビジョンだけでなく、少子化・待機児童問題について根本的な原因分析をする姿勢なども感じられず、ただ、対症療法と既得権の温存を優先させていると思えたことでした。

子どもにとっても、親にとっても、子育て支援をしてくれるのが保育園であろうと幼稚園であろうと、認定こども園であろうと関係ないと思います。望んでいるのは、子どもの心身の発達にとって優れた保育と教育、そして、親にとって働きやすい子育て支援の体制が提供されることでしょう。

スウェーデンの育児支援の現状を知ろう

少子化の根本的な原因は、子育てがしにくいことと私は考えます。保育園のような支援体制が、少子化問題解決のカギになるはずです。

しかし、保育園が子どもの成長を育む場所でないと、親は良心の呵責を感じて働きにくくなるでしょう。親のニーズと子どものニーズの両方が満たされる必要があります。スウェーデンの現状(下囲み)を参考にして、日本のあるべき将来像を考えてみました。

● 自治体は、親が保育園の入園を申し込んでから3~4カ月以内に席を提供することが法律で義務付けられている。私立も公立と同等の補助金が出て、保護者は同じ保育料金ですむ。

● 家庭で1歳未満の子どもは育てられるように、親に育児休暇中の経済的な支援体制が確立されている。スウェーデンでは給与の80%が支給されている。元の職場に復帰できる権利の保障がある。

● 幼児を持つ親は、6時間勤務にしても良いことが法律で保証されているため、子どもは、12時間も保育園にいる必要がない。

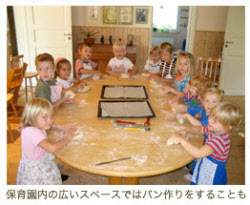

● 1人の先生が30人も40人も見なければならないという体制は、子どもにも先生にとっても大変な負担。子ども1人1人の成長を支える理想的な体制は、1クラス18人くらいで先生が3人。

● 50人くらいの小規模の保育園でも採算がとれるようにし、子どもに目が行き届くような保育と教育ができる。

保育園を「就学前学校」へ 改革が質の向上も生んだ

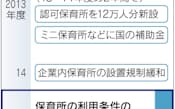

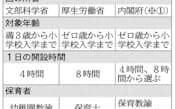

日本では、保育園は厚生労働省、幼稚園は文部科学省が管轄しています。スウェーデンは保育園と幼稚園を統一し「就学前学校」として、教育庁(日本では文部科学省にあたる行政機関)の管轄においています。子どもの成長を考えると、日本もそうするのが良いだろうと思います。

スウェーデンが、なぜ、教育庁の管轄にしたかというと、人間は、1歳から学びが始まると考えているからです。そして、管轄が教育庁に移ることで、子育て支援が、親の視点から子どもの視点に移行しました。

また、就学前学校にすることで、保育園の社会的な地位が上がり、また保育士の給料と地位も上がりました。それによって、子育て支援の質が高くなったことも大きな収穫でしょう。

短い育児休業に長い預け時間は、子どもにとっても企業にとっても良くない

子どもの成長を考えた視点が、日本の政治家には欠けているように感じます。日本の現状は、社員の産休をできるだけ短くして、長時間子どもを預けて勤務させている企業にとって、一番メリットがあるような仕組みとなっていないでしょうか。

しかし、このような体制は、長い目で見ると、決して企業のためにもなりません。なぜなら、今の子どもは将来の社会と企業を支える人材だからです。また、従業員の健康も会社の収益に関係してきます。

ワーク・ライフ・バランスという言葉が登場して久しいですが、政府が明解な法規制をしないために、全てのしわ寄せが子育て支援の現場にきているのが日本の現状といえます。

子育てを支えるのに必要なのは長期ビジョン

長期ビジョンを立てるには、現在の問題から解放される必要があります。あるべき姿が描ければ、今は無理でも将来到達するための中間目標を立て、そしてそのための政策、アクションプランを立てることができます。その時に子どもの成長の質を保証するというような指針がはっきりしていると、ただ経済的な理由で、質がなし崩しになることはないと思います。

高度な福祉を支えるには、税金で全国民で支えるというコンセンサスをとる必要があると思います。もっと今の税金の使い方に関心を持ち、福祉と教育に国が投資をすることを求める必要があると思います。

1974年よりスウェーデン在住。15年間、ストックホルムの基礎学校と高校で日本語教師を務める。1995年から、スウェーデンへの環境視察のコーデイネートや執筆活動等を通じてスウェーデンの環境保護などを日本に紹介。2000年から国際NGOナチュラルステップジャパンの代表。現在、顧問として企業、自治体の環境ファシリテーターとして活動中。共著『スウェーデンは放射能汚染からどう社会を守っているのか』(合同出版)など

[ecomomサイト2011年10月28日付記事を基に再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。