街角の芸術、海外でルーツ探せ マンホールの謎

編集委員 小林明

大型連休もいよいよ後半。海外に足を延ばす人も少なくないだろう。そこで今回は前回に続き、「マンホールの謎」の海外編を紹介する。芸術品とも呼べるような逸品、職人技が光る渋い作品、思わず笑ってしまうようなユーモアや風刺が利いた作品などが目白押し。日本のマンホールの蓋のルーツとも思われる原形も見つかる。

海外の観光地巡りのついでに足元のマンホールの蓋にも目を落としてみると面白いかもしれない。

今回、協力してもらったのは、日本の「マンホールの蓋」研究家の元祖とも呼ばれるイラストレーターの林丈二さん。欧米に何度も旅行して撮影してきた7千~8千枚の写真の中から、まず造形の美しい6作品を選んでもらった。

独断と偏見で順位を付けて紹介しよう(写真は林さんの提供)。

まるで芸術品、造形が美しい蓋は?

1位――バラ窓を思わせるような見事な装飾が美しい。ロンドンのセントポール大聖堂で見つけたそうだ。使い込まれた真ちゅうが落ち着いた輝きを放っている。「信仰のモチーフとしてよく使われる『生命の木』が3本寄り添っているように見える。所々に見えるのは十字架だろうか。見ていてもなかなか飽きない」。周囲の荘厳な雰囲気によくマッチした作品だ。

2位――権力の中枢であり、豊かな財政力を誇るカトリックの総本山らしい華麗な芸術品。「中央に見えるのはバチカンの紋章。表面に刻まれた文字は『ピオ12世』や『1943』という意味。おそらく1943年に作られたものだろう」。オリーブをくわえたハトにしゅろの葉の文様は平和や信仰の象徴。見ているだけで、何だか荘厳な気持ちになってくる。ちなみにピオ12世の法王在任期間は1939-58年。

3位――石炭穴蓋。ロンドンでは冬の暖房用に石炭を家の地下に貯蔵していたそうだ。「その出し入れ口につけた蓋は装飾も面白く、地元ではかなり愛好家がいる」。古道具屋でアンティークとして売買され、壁掛けなどに使う人もいるらしい。中央部に「COAL PLATE」という文字も見える。これ以外にも実に様々なデザインがあり、愛好家向けの書籍もあるという。

4位――大量生産ではなく、一品ものの注文仕立て。鋳造ではない。おそらく鉄職人が溶接して作ったのだろう。「デザインといい、匠(たくみ)の技といい、素晴らしい力量とセンスを感じる」。手間をかけるのを惜しまない職人の心意気が光る。見つけたのは北イタリアの都市マントバ。オペラ「リゴレット」の舞台となったことでも知られる美しい街だ。

5位――ローマの街角で「おや」っと立ち止まってしまったという。鉄なのに木目があるのだ。しかも、クギの頭らしきものも見える。「あくまでも推測だが、もともとは木製のマンホールの蓋だったが、鉄で作り直す際に原形の名残をとどめようとしたのではないか」。作り手のユーモアのセンスがちらりとのぞく。見た目が化石みたいなので「化鉄」と名付けた。なぜだか色合いや質感に和風の味わいも感じられる。

6位――格子模様が手前と背後に遠近感をつけている。これも大変な手間がかかる作品。「俺はここまでできるんだぞ」という職人の声が聞こえてきそうだ。「目立たないけれど、よく見ればそのすごさがジワリと伝わってくる。車に乗っている人のためではなく、街歩きを楽しんでいる人のために作った蓋」。かめばかむほど味が出るスルメのようだ。

続いて紹介するのは、思わずクスリと笑ってしまうような楽しい作品。

謎かけあり、ユーモアや風刺も利いていて、前衛芸術としても十分に通用しそうだ。林さんに6作品を選んでもらった。

デザインや発想がユニークな蓋は?

1位――不可思議な文様だが、ある文字が隠されているのがお分かりだろうか? よく見ると、「G」「A」「S」の3文字が浮かんでくる。イタズラっぽくほほ笑みながら、見る者に問い掛けてくるような作り手の遊び心を感じる。まるでクイズのように謎解きを楽しませてくれる。「○」を多用したデザインはガスコンロをイメージしたのだろうか。

2位――アランフェスの街角で見つけた。「おかしなデザインだな」と思って観察していると、王冠に巻き毛、中央の紋章が何だか人の顔に見えてきたから不思議だ。「まさか? 王様の顔なのか」。それだと、権力者が町人の足の裏で踏みつけられることになる。いたずらなのか? 風刺なのか? 確かめるすべはないが、意味深なデザインにあれこれと想像力をかき立てられる。

3位――周囲の風景に絶妙に溶け込んでいる。だが、それでいてしっかりと自己主張もしている。引き付けられるのは蓋の中央に向かって吸い込まれるように見える渦巻き。雨水が流れる風景をうまく表現している。擬態しているのに、やんわりと自己主張するのも忘れない。見る者の眼力を試す職人技。「おぬし、やるな!」。作者はなかなかのくせ者だ。

4位――欧州の都市ではペットのふんが大変な公害になっている。石畳の隙間に挟まったら、掃除するのがさぞかし大変だろう。「だったら、この平らな場所でしてください」というわけだ。なんともユーモアあふれる作品ではないか。パリでもアムステルダムなど各都市で同じようなものを見かけたという。日本でも採り入れてみたら面白いかもしれない。

5位――前回、このコラムで映画「ローマの休日」に出てくる「真実の口」は古代ローマの貴族の家のマンホールの蓋だったという話を書いた。これはローマ近郊のティボリにある貴族、エステ家の中庭で見つけたマンホールの蓋。ガス抜け用の穴や雨水が流れ込むための穴がちゃんと付いている。その形状から「ティボリの出べそ」と名付けてみたがいかがだろうか。

6位――鉄が不足したためか、コストを抑えるためか。鉄の代わりに木レンガを埋め込んで代用している。「物資が不足した戦時中の作品かもしれない」。一部はすでに枠から外れ、破損してしまった。鉄製の蓋ばかり見ていると、木のぬくもりが伝わってくるようで何だかホッとする。

最後に、日本のマンホールの蓋のルーツとみられるものを紹介しよう。海外で探索を続けていれば、日本の蓋の先祖もちらほら目に付くらしい。

ネス湖で別の大発見?

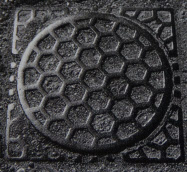

ネッシーで有名なネス湖観光の拠点、英国インバネスで見かけたのが亀甲模様のマンホールの蓋。「横浜の新港ふ頭の近くで見つけた亀甲模様のマンホールの蓋が記憶に残っていたから、すぐに気が付いた」という。

通常、関東大震災後のマンホールの蓋は日本製が多い。「このタイプは日本でも横浜の1品しか見たことがないから、英国からの輸入品だったのではないか。そこから推測すれば、時代は震災前ということになる……」。日本まではるばる運ばれてきたマンホールの蓋の足跡にふと思いをはせてみる。

「子持ち蓋」にもルーツが…

大きな蓋の中に小さな蓋があるのが「子持ち蓋」。小さな蓋の下にはバルブが入っており、バルブを操作するだけなら、小さな蓋を開けるだけで事足りるようになっている。わざわざ重くて大きな蓋を開閉する必要はない。

同じ構造の「子持ち蓋」をロンドンで発見した。おそらく、英国からこうした技術を日本に持ち込んだのだろう。横浜で見つけた「子持ち蓋」は明治から大正のものではないか。その際、自動車の普及に伴う激しい交通量を想定できなかったためだろう。大きな蓋の部分が荷重に耐えきれずに、一部割れてしまったようだ。

「名古屋市型」の原形は米国に?

日本のマンホールの蓋で二大勢力を築いていたのが「東京市型」と「名古屋市型」。この「名古屋市型」とよく似た蓋をニューヨークで見つけたという。「放射線状に丸い穴。このタイプは米国に多く見られ、『名古屋市型』のデザインに大きな影響を与えた可能性がある。おそらく設計者が米国に留学したか、米国の資料を参考にしたのでは?」

日本国内には「名古屋市型」をベースにしたデザインが多く見られるが、「その原型はおそらく米国にあったのではないか」というのが林さんの仮説だ。

以上、様々なウンチクを紹介してきた。

ここまで豊富な背景があると、もはや単なる道具ではない。街角の芸術品であり、立派な産業遺産でもある。身近なマンホールの蓋をのぞき込めば、そこには実に奥が深い不思議な世界が広がっているのだ。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。