地下が見える マンホールの蓋の読解法

編集委員 小林明

身近な存在なのに、ふだんあまり注意を払うことがないのがマンホールの蓋。しかし、よく目を凝らすと、日常生活に必要な情報や都市の仕組み、意外な歴史など様々な情報が見えてくる。特に最近は「マンホールサミット」や交流イベント、研究会が開かれるなどブームがじわりと盛り上がっており、海外に輸出可能な独自の日本文化として「クールジャパン」戦略の一翼を担う役割も期待されている。

そこで今回は「マンホールの謎」について探ってみることにした。

3月8日。東京・神田で開かれた第1回「マンホールサミット」。愛好家や研究者、ジャーナリストら約300人が詰め掛けた会場では、マンホールの蓋についての講演やトークショーが催されたほか、珍しい関連グッズや書籍を販売するコーナーも併設。熱い空気に包まれていた。

「マンホールの蓋は造形美も鑑賞できて楽しいし、珍しいお宝を発見できるのも魅力。さらにカラフルなデザインマンホールも全国各地に設置されており、マニアが着実に増えているようだ」。サミットを企画した下水道広報プラットホーム(東京)の藤原昇・企画運営委員はブームの広がりを実感している。

「真実の口」はマンホールだった

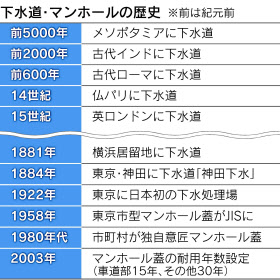

そもそもマンホールはどんな歴史をたどってきたのだろうか?

最初に基礎知識を確認しておこう。

下水道が最初に誕生したのはメソポタミアや古代インドだとされる。バビロンやモヘンジョ・ダロなどの都市で下水道が造られていたという記録が残っている。その後はクレタ島や古代ローマなどでも整備され、徐々に各時代の文明地域に広がっていった。

興味深いのはオードリー・ヘップバーンとグレゴリー・ペックが共演した映画「ローマの休日」に登場する「真実の口」。実は古代ローマの貴族の家にあったマンホールの蓋だったそうだ。

ペストやコレラなどの大流行に伴い都市の衛生環境の改善が急務になると、欧米の主要都市に下水道が敷設され、マンホールの蓋は暮らしに欠かせない町の風景の一部として定着するようになる。

東京市型と名古屋市型が二大勢力

日本に最初に導入されたのは1881年(明治14年)。神奈川県御用掛(土木部長)の三田善太郎氏が立案し、横浜の外国人居留地に敷設。一方、東京で初の下水道は神田の「神田下水」で1884年に敷設された。当時の神田は「疫病の巣窟」と呼ばれた地域。記録によると「鋳鉄製格子形」のマンホールが使われていたという。

丸形で中央に市章の入ったマンホールのデザインは主に英国を参考に考案され、やがて「東京市型」と「名古屋市型」が二大勢力を形成するようになる。これは、指導的な技術者がいた東京市と名古屋市を中心に普及が進んだためだ。

特に「東京市型」は日本工業規格(JIS)のデザインに採用され、今でも数多く残っているからなじみの深い読者は多いだろう。愛好家によると、全国には「東京市型」と「名古屋市型」が入り交じった"ハイブリッド型"が見つかったり、「名古屋市型」が東京都内で見つかったりした例もあるという。

このように当初、日本のマンホールは欧米の影響を受けながら発展してきたが、その後は高温多湿、豪雨、台風、人口過密、交通事情など特有の風土・環境を加味しながら独自に進化の道をたどることになる。

以上がざっくりしたマンホールの歴史である。

雨水か、汚水か、合流か?

さて、次はマンホールの蓋の読解法について。

マンホールは管路の分岐点や合流点に設置され、蓋には雨水か、汚水か、雨水と汚水の合流式か一目で分かるようになっている。たとえば、雨水なら「雨水」「雨」「うすい」など、汚水なら「汚水」「汚」「おすい」など、合流なら「合流」「ごうりゅう」などといった具合だ。

これが上水道なら「消火栓」「止水栓」などと表記され、地下にどんな種類のバルブが埋まっているかすぐに判別できる。電気、ガス、通信なら管理している会社の名前が記されているというわけ。

敷設年度、認識番号も分かる

では、ここで質問――。

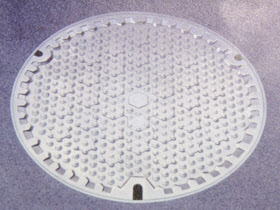

右の写真の蓋に記載されている記号や数字が何を意味するかお分かりだろうか?

これは01年から東京都23区内に設置されるようになったマンホールの蓋である。中央部の4つのくぼみ(文字キャップ)に「29」「9G」「5D」「68」と表記されているのが分かる(これは東京都独自の表記。自治体によって異なる)。

意味を解説しよう。

まずは最も右の数字「68」が示しているのが下水道の敷設年度。1900年代なら黄、2000年代なら青に着色されており、この場合、1968年度に敷設されたことを意味する。最も右のくぼみを見れば「管路の年齢」が分かる仕組みだ。

残りの3つのくぼみはマンホールを識別するための記号や番号(最も左が人孔番号、それ以外の2つは固有番号)。もし陥没や事故など非常事態が起きた場合、これらの記号や番号も合わせて報告すれば場所が特定できるので迅速な対応がしやすくなる。頭の片隅に入れておくと便利かもしれない。

すぐに役に立ちそうなのが最も左のくぼみの色。「黄」ならば合流管か汚水管、「青」なら雨水管を意味している。たとえば、集中豪雨などで水がマンホールからあふれた場合、黄だったら「汚水も逆流してくる恐れがある」などと警戒することができる。

ちなみに、写真の蓋の上部に表示されている「T-20」は荷重区分。通行可能車種の総重量が20トンであることを示す。

このように、マンホールの蓋の文字、数字、記号を通じて地下の様子が読み取れるわけだ。

「ガタツキ騒音」消す勾配面

マンホールの蓋に凝縮されている技術とはどんなものなのだろうか?

「日本のマンホールの技術は世界最高水準。他国の追随を許さない」。藤原さんはこう説明する。

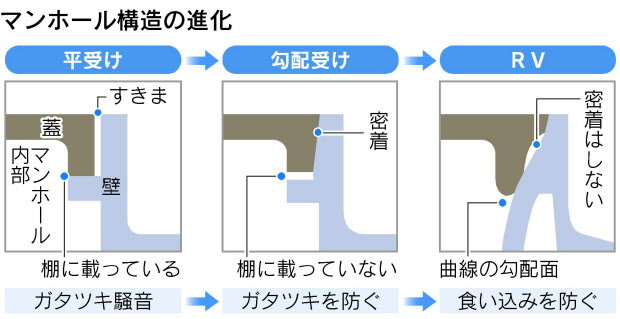

飛躍的な進化を遂げたのが蓋と壁の接続部の構造だ。

もともとは蓋を壁の受け枠が直接支える構造で「平受け」と呼ばれていた。蓋が受け枠よりも小さく、隙間が空いている形状で、これだと高度な技術はいらない。今も海外で使われている蓋のほとんどがこの「平受け」だ。

だが「平受け」には隙間に砂などの異物が入りやすい欠点がある。さらに、自動車の通行による振動でガタツキが発生し、騒音をもたらす深刻な問題も表面化してきた。

これを解決するための技術革新が「勾配受け」だった。

蓋の側面と受け枠を6~10度の勾配面に加工し、ぴったり密着させることでガタツキが発生するのを防ぐ仕組み。70年代に導入された。製造には高度な加工技術が必要になるが「人家が密集し、道路が狭いという日本ならではの技術革新。海外では見られない進歩」(藤原さん)という。

ほぼ同時に素材も大きく進歩した。もろくてさびやすい「普通鋳鉄」から、軽くて強い特殊合金「ダクタイル鋳鉄」に切り替わったのだ。これに伴い、直径60センチの蓋の重量は80キロから40キロに半減したという。

曲線設計で「食い込み」解消

「勾配受け」に続く構造の技術革新は「RV」。2006年のことだ。

「勾配受け」の開発でひとまずガタツキは防げるようになったが、今度は、蓋の開放が難しくなってしまう「過剰な食い込み」が問題になってきた。原因は蓋と受け枠が密着しすぎること。そこで、接続部分を新たに曲線による勾配面に加工。蓋と受け枠の密着する面積を抑え、食い込みが最適になるように設計した。水理モデルと人間工学をここまで駆使したマンホールは日本以外にはない。

構造や素材に加え、表面の形状も大きく進化している。

業界最大手の日之出水道機器(福岡市)はブリヂストンからの技術協力で特殊な凸凹加工(ASD)を施したマンホールの蓋を開発した。タイヤのグリップ力を高めるメカニズムを応用し、スリップの原因になる水や砂を効率よく排出できるようにした技術。これにより、雨や砂でスリップするのを防ぐことができ、「アスファルトの上と同じ感覚で走れる」という。

こうした日本で独自に発展した高度技術は「今後、急速に経済成長するアジア市場などに売り込める可能性がある」と業界関係者は夢を膨らませる。決して「ガラパゴス」ではないのだ。

マンホールの蓋の愛好家の間で「パイオニア」と仰がれている人がいる。イラストレーターの林丈二さん。林さんは、画家の赤瀬川原平さん、建築家の藤森照信さんらと1986年に「路上観察学会」を立ち上げた著名文化人だ。

70年にマンホールの蓋に興味を持ってから写真の収集・研究を始めて、様々な写真集や書籍などを発行。さらに珍しい蓋を求めて欧米にも足を伸ばしたことがある筋金入りのマニアだ。「今までにざっと3万枚近くの蓋は見てきた」と事もなげに言う。

読者の皆さんにマンホールの蓋の魅力の一端を紹介するため、ここで林さんに「これぞお宝だ」という決定版を独断で6つ選んでもらった(いずれも写真は林さん提供。すでに現地にないものもある)。

東京がない「帝大」、「荒玉水道」に歴史

1位に選んだのは「帝大」。東京・本郷の東京大学キャンパス内にあるマンホールの蓋で、中学生の時、家庭教師だった東大生に教えてもらった記憶があるという思い出の深い品だ。「凹凸が少なく滑りやすい蓋。字体やデザインに時代を感じる」。注目したいのは「帝

大」という表記。なぜか「東京」が抜けている。「もしかすると京都帝大ができる以前のものかもしれない」

2位は京都の「下水人孔大正二年」。これは「路上観察学会」のメンバーと一緒に京都を訪れた際、府庁の近くで見つけたもの。「四角いポチポチがなんとも米国風。デザインした人は米国留学の経験があるのでは?」。3位は東京・北区の「荒玉水道」。「荒玉水道ってなんだ?」と不思議に思い、すぐに図書館に行って調べてみた。すると、関東大震災で東京市外に移住した住民を受け入れた関係町村が設立したのが「荒玉水道」だということを知る。「マンホールの蓋の陰に歴史が隠れているということを教えてくれた。僕にとっての記念碑」と振り返る。

日本最古の蓋? 星のミステリーも

4位は東京・神田の「神田下水」。「鋳鉄製格子形」の蓋がおそらくこれ。何度か探索し、ちょっとした裏通りで見つけた。「デザインは素朴で何の変哲もないが、日本最古の鉄製マンホールの蓋だともいわれている代物」。すごいお宝だ。

5位は東京・亀戸で見つけた「水準点」。すり減った鉄の感じがいい雰囲気を醸し出しているが、興味が沸いたのはデザインのバタ臭さ。「星の数が尋常じゃない。陸軍関係の蓋には星が1、2個付いているものもあるが、これほど多いのは見たことがない。星条旗みたい

で米国の影響も感じられる。ただ、時代性を考えるとそれも信じがたい……」。謎は深まるばかりだ。

6位は長崎市内の観光通りで見かけた「六角星」。「そもそも長崎には星をあしらった蓋が多いが五角星ばかり。六角星は極めて珍しい。何を意味するのだろうか? 籠目(かごめ)文様か、イスラエル国旗にも使われているダビデの星か。西洋では魔よけとして使われていたから、それに関係しているのかも」と空想は尽きない。

歴史を感じさせるマンホールの蓋には古銭のような

味わいがある。それも大きな魅力だ。

ただ林さんは懸念している。03年にマンホールの蓋の耐用年数の目安が、車道部で15年、その他で30年に設定されたからだ。「安全上、やむを得ないが、急いで収集しないと古い蓋がどんどんなくなる」と複雑な心境だ。

最近では古い蓋ばかりでなく、新しい蓋の人気も高まっている。

80年代ごろから、国内の各自治体が独自にデザインしたカラフルなマンホールの蓋を相次いで設置し始めた。植物、動物、風景、建物、工芸品、スポーツから漫画まで種類は様々。これらの写真を収集したり、研究したりするマニアも増えている。

このように、マンホールの蓋は人それぞれの視点やテーマに応じて多様な楽しみ方がある。

ここで豆知識。

マンホールの蓋の直径は昔から60センチが多く、なぜか海外でも60センチ程度が基準になっている国が多いという。人が出入りする穴の大きさは古今東西60センチが基準ということなのだろうか? 理由はよく分からない。

ついでに、全国にマンホールの蓋がいくつあるかご存じだろうか?

下水道の場合、マンホールの蓋は清掃のために30メートルおきに設置するのが基準。つまり、全国では1100万個以上ある計算になる。東京都内なら48万個。これは大変に大きな数だ。まさに身近に広がる小宇宙。地下空間との唯一の接点でもあり、見ているとマンホールの蓋が自分に話しかけてくるような気持ちになってくる。

たまには視線を足元に落とし、のんびりとマンホールの蓋を探索するのも楽しいかもしれない。

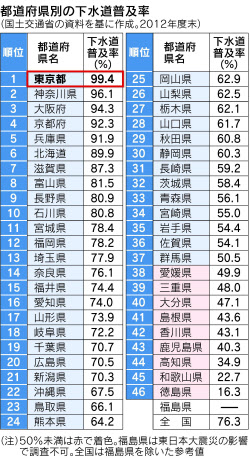

1位東京は99%、最下位徳島は16%

最後になったが、下水道の統計を調べていたら興味深い事実を見つけたので紹介しておこう。

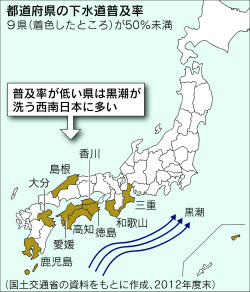

統計を見てほしい。これは都道府県の下水道普及率のまとめである(国土交通省、2012年度末)。全国では76.3%だが、都道府県別の数値を見ると、1位の東京(99.4%)から46位の徳島(16.3%)まで、かなり大きな開きがあることが分かる。

何が起きたのだろうか?

「実は気候や降水量、海流が関係しているという説がある」と解説するのは国土交通省のOB。どういうわけか普及率の低い県は黒潮に洗われる西南日本の沿岸部に多い傾向があるというのだ。

気候、降水量、海流などが影響

?

試しに、50%未満の9県を着色してみると一目瞭然。徳島、和歌山、高知、鹿児島、香川、島根、大分、三重、愛媛……。たしかに、西南日本に集中している。

こうした地域は台風や集中豪雨が多く、急勾配の河川を抱えている。「だから、下水道対策よりも浸水対策に力点を置いてきたことが影響しているのではないか」と推理する。しかも、汚水を河川に流してもすぐに海に流れるし、荒い海流がサッとどこかへ運んでしまう。「自浄作用で水質を保てるという地の利があることも要因」と見る。

いずれもしても、日本は欧米諸国にくらべて下水道普及率が低い水準にとどまっており、こうした地域の普及率をどう上げるかが課題になっている。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界

![[左]十日町市の資料を基に日経コンストラクション誌が作成

[右]写真手前が採熱の起点となるマンホール部。奥に見える建物が下水熱を利用する西保育園(写真:奥野 慶四郎)](https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZZO6926299002042014000000-9.png?ixlib=js-3.8.0&w=201&h=125&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=827636cd82b0b027693787736e894361)