なぜ東芝の不正会計事件は起きたのか?

早稲田大学BS平野正雄教授のコーポレートガバナンス論(1)

歴代3社長が辞任した東芝の不適切会計問題

2015年は、ある意味でコーポレートガバナンス問題に明け暮れた1年であった。前半は、コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードの導入、独立社外役員の増員、あるいはROE(自己資本利益率)経営の提唱など、政府や市場サイドがリードする形で日本企業のガバナンス改革がうたわれた。それを受けて多くの上場企業が前向きにこれらの改革を受け入れていった観がある。

ところが、年の後半からは、東芝事件を中心に多くの企業不祥事が発生したために、再び日本企業のガバナンスの不備や弱点が取りざたされることになった。

前半のコーポレートガバナンス改革論議と後半の不祥事の原因分析で語られていることは、同じガバナンスというキーワードでくくられているものの、そこで扱っている課題は大きく異なる。前者においては、一言でいえば株主価値経営の浸透が中心課題であるのに対して、後者においては、むしろ収益や株価重視経営の弊害の指摘も含めて、経営倫理の徹底が本源的な問題として追及されている。

どちらもガバナンスと言えば確かにそうであるが、なんでもガバナンスが問題であると総括すれば納得感がでるような安易さが、少なくとも日本人の我々がこの言葉を使う際にはあるように思える。

そこで本稿では、曖昧に都合よく使われるコーポレートガバナンスというキーワードについて、いったんその歴史的背景や理念まで立ち帰ることも含めて、その本質を探ることから始めたい。その中で、株式会社の特長や株主価値経営の意義など、ガバナンスに関わる根本的な事項についても理解を深めることとする。

その上で、企業不正問題、経営リーダーの役割と資質、投資家サイドの進化、そしてCSR経営など、異なる複数の切り口からガバナンスの問題を考えることで、本テーマの広がりと議論の最前線を知るとともに、その根底にある経営と組織の規律こそが変わることのないコーポレートガバナンスの中心命題であることを確認していきたい。

コーポレートガバナンスの原点とは

今、我々が常識的な企業形態としている株式会社であるが、これは今日の資本主義経済発展の原動力となっている、優れて合理的なメカニズムであり、人類の偉大なイノベーションの一つと言えよう。その特長は、良く言われるところの「所有と経営の分離」であるが、その意味するところを正確に理解しておくことが、ガバナンス問題の本質を捉える上で極めて重要である。

『ヘンリー8世』 ハンス・ホルバイン画 (1537年ごろ)

そこで、少し回りくどいかもしれないが、「所有と経営の分離」という理念の源流をたどってみよう。そのためには、ヘンリー8世による統治下の16世紀の英国に遡る必要がある。

当時の英国の封建制の下での判例法では、女性や子供の権利は著しく制限されており、例えば土地の所有権も認められていなかった。すなわち、農地は全て成人男子のみが所有可能であり、彼らが農民となって自らの土地を耕作することで、生活を成り立たせていたのである。

ところが、十字軍遠征などで男たちが徴兵されて、挙げ句の果てに戦死してしまった場合、その土地の所有権は妻や子供に渡らずに没収されていたのである。その事態をさすがに不条理と見た当時の大法官(Chancellor)は、公平性(Equity)の観点から、戦死者の未亡人に土地の所有権の相続を救済的に認めたのである。これらの判例が集積したものが衡平法である。

企業経営者もプロフェッショナルとして受託者責任を負う

さて、この措置によりようやく女性による農地の所有権は認められるようになったが、実際に農地を耕作する力仕事や農産品の取引を行うのは、体力、知識、経験から当時の女性の手に余った。そこで、所有者である女性の依頼を受けて、その農地を運営して収穫をあげるプロの農民が登場したのである。そう、これこそが所有と経営の分離の原型なのである。

しかも、当時の女性は農業の素人である。ということは、すべては依頼したプロ農民が所有者の利益のために最善を尽くすことを信頼して、任せることしかできないのだ。つまり、このことにより依頼を受けたプロ農民は、依頼者のために最善を尽くすという倫理的義務が生じたのである。

この専門家が専門知識を駆使して依頼主の利益を最大化する義務のことは、受託者責任(Fiduciary Duty)と呼ばれるのだが、実はこの受託者責任は本来の意味でのプロフェッショナルと呼ばれる専門職種にあまねく求められているものなのである。

所有と経営の分離

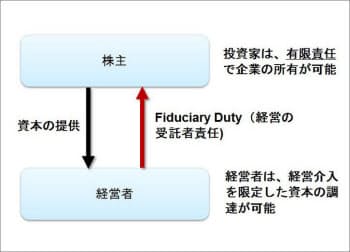

例えば、医師や弁護士は専門家として依頼者である患者やクライアントの利益のために最善をつくすFiduciaryとして義務を負っているのだ。あるいは、経営コンサルタントやファンドマネジャーも同様だ。そして企業経営者、とりわけ上場している株式会社の経営者。これらの企業経営者も、株主から絶大な権限が付託された上で、いちいち株主では知りえない経営情報を駆使しながら、専門的で高度な経営判断を行っているのである。

ということは、企業経営者も他のプロフェッショナル職と同様に依頼主、この場合は企業の所有者である株主の付託に応えて最善を尽くすFiduciaryとしての責任を負っていることが、ここに来て我々は理解できるのである。

プロフェッショナルが満たすべき3つの要件

なお、我が国ではガバナンスと同様にプロフェッショナルという言葉も、定義を曖昧にして求道者的存在や単に高度技術を有した人物を称するのに広く使われているが、実際にはプロフェッショナルの要件というのは明確に定まっている。つまり、プロフェッショナルの要件とは、第1に組織の利益ではなく顧客の利益に尽くすことであり、第2にそのために高度な専門知識を保有することであり、第3に厳格な職業倫理を順守することである。

従って、高い売り上げを誇る自動車営業マンや深い専門知識を有する歴史学者、あるいは常に高い打率を維持している野球選手も、それぞれ立派な人物であるが、それだけではプロフェショナルとは厳密には呼べないのである。

さて、以上の所有と経営の分離に関わる歴史的経緯の記述の中で出てきたもう一つ重要な概念にEquityがある。我々が中学校で学ぶ英語のEquityは公平性や公正という意味であった。ところが、大人になると株式のことをEquityと呼ぶことを知って混乱するのだ。

なぜ、公平性や公正が株式に転じるのだろうか。それは上述のように、公平性の観点から認めた所有権をEquitable Ownershipとしたことから、会社の所有権である株式のことをEquityと称することになったからである。

農地のEquitable Ownerとは、今年の収穫を市場で売り払い、それまでの諸費用を全て精算した後に残存した利益のみを獲得できる存在なのである。一方で、その利益が不十分と思うのであれば、農地経営を委託しているプロ農民を更迭して、人物を入れ替えることもできた。それらは、まさしく株主の権利と立場そのものなのである。

株式会社の本質は所有と経営の分離にある

さて、株式会社の話に戻ろう。今日の株式会社の起源は、1602年に設立されたオランダの東インド会社であるとされている。そして、その株式会社の本質は、前述したような所有と経営の分離にある。その意義を探ってみよう。

まず、出資者――すなわち、株主――にとっては、出資によって会社の所有権の一部もしくは全部を獲得することができる。一方で、仮に会社が経営破たんして価値がゼロになっても、出資金が戻らない以上の負担は発生しない。

これは何を意味するのか。つまり、出資者にとっては出資額の全損を最大として損失が限定できる上に、逆に会社が順調に業績を伸ばすことができれば、その会社の所有権の価値――すなわち、株価――は上がっていく。つまり、理論上、株価は上限のない青天井であるが、最悪でもゼロになるだけなのである。

このように株価に連動して増減するEquityは、下限は確定しているが上限がない、ということから、Equityの出資者としては経営者にこの資金をうまく活用して、積極的に価値向上を追求してもらうことを願うはずである。これがいわゆるリスクマネーと呼ばれる資金の性質なのである。

一方で、所有と経営が分離された結果、出資者は企業経営にいちいち口出しはできないし、日々の経営情報にもアクセスすることはできない。つまり、信頼できる経営者を選定して任せることしかできないのだ。

そこで先述のように経営者にはFiduciaryとしての責任が発生して、出資者から預かった資金を出資者の利益のために注意深く扱って、会社の価値を高めていく努力をしなければならないのである。これが今日の株主価値経営に基づくコーポレートガバナンスの原点である。

経営者の監督機関としての取締役会

ただし、単にFiduciaryの責任と言っても理念的にすぎないので、実際に経営者がその精神にのっとり経営判断を行っているのかを監督するための機関として取締役会の設置が株式会社では求められているのである。

従って、取締役会には株主の利益を保護し、その観点から注意深く経営を見守る義務が課せられている。これが会社法などで規定される取締役の株主利益に対する忠実義務と、経営を監視する善意の管理者として経営陣による執行を注意深く監督する義務、通称「善管注意義務」ということなのである。

このように今日のコーポレートガバナンスの基本的な枠組みは、長い歴史的経緯を経ながらも、その原点から一貫したEquitable OwnerとFiduciaryの信頼と緊張関係に基づいて形成されたものであり、決して昨日今日始まった技術的な法規制の論議ではないのである。

とは言え、では現実の企業経営において、このような株主価値経営やそのためのコーポレートガバナンスの理念は、どのような議論と経緯を経て、制度として具体化されてきたのであろうか。また、今日企業が直面しているガバナンス問題にはどのようなことがあるのだろうか。それらのことについては次回考えてみることにしたい。

そのことを通して、実質的なガバナンス改革の内容や、とりわけ日本企業にガバナンス改革が求められている背景がどこにあるのかを探ってみようと思う。

[2016年3月2日公開のBizCOLLEGEの記事を再構成]

早稲田大学ビジネススクール教授、スタンフォード大学工学修士、東京大学工学博士。元マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社長、カーライル・ジャパン日本共同代表。グローバル戦略、コーポレートガバナンス、M&Aなどが専門。