あなたは一生「作業屋」で終わるか、リーダーになるか

~ブレークスルーは3つのマインドセット~

●なぜマインドセットが重要なのか

先に、学校の優等生タイプほどチェックボックス・メンタリティーに陥り、スキルをコレクションする方向に目がいきがちだと書いたが、その原因は受験勉強的なメンタリティーだけではない。スキルの習得に集中するほうが、わかりやすいしスマートに見えるからだろう。

前回で説明した成長を加速し持続するための3つの要件、(1)マインドセットを持つこと、(2)個別のスキルを習得すること、(3)スキルの使い方を磨くことのうち、スキルの使い方を磨くプロセスは、個別スキルを習得することに比べて泥臭いし、どれだけ頑張れば成果が出るのかもわかりにくい。

ましてやマインドセットと言われても、それがどんなものか、はっきりしないし、目に見える成果に直結しているようには思えないだろう。

しかし、だからこそマインドセットが重要だと言えるのだ。

ビジネスパーソンはどの企業でも、働くにつれて求められる役割が変化する。あわせて、求められるパフォーマンスの質も変化する。

新入社員に(特に日本企業において)求められるのは、作業者としてのパフォーマンスが中心であることが多く、この頃はリーダーについていく「フォロワー」だ。スキルだけで貢献できるのは、この段階のみと言っていい。主にリーダーから与えられた指示に従って仕事(作業)をするので、スキルを習得して作業効率が上がることが成長となる。

しかし、スキルマニアの人たちは、そのまま一生「作業屋」、あるいはフォロワーであり続けたいのだろうか。

他人の答えで仕事をするフォロワーから、自分の答えで仕事をするリーダーになりたいのであれば、ひとつ壁を越えなくてはならない。

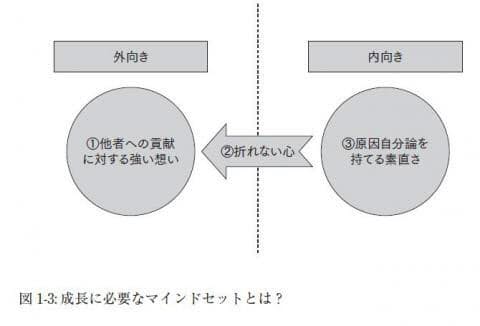

そして、その壁を越えるために必要なのが、3つのマインドセットなのである。それぞれ詳しく見ていこう(図1-3)。

●他者への貢献に対する強い思い――マインドセット(1)

非常に逆説的ではあるが、「成長したい」というのが主たる動機で仕事をしている人は、十分な成長が見られない傾向がある。

彼ら、彼女らの「成長したい」という思いの背景には、褒められたい、給料を上げたい、または、成長を実感して自分が満足したい、などの理由があり、主体はあくまでも「自分」だ。