世界最小のペンギンに忍び寄る大きな危機

体高が30cmに満たない世界最小のペンギンが大きな危機に直面しているかもしれない。

海水温の上昇により、コガタペンギン(Eudyptula minor)の餌探しが困難になるおそれがあることが、最新の研究により指摘された。

オーストラリア、マッコーリー大学の大学院生ジェンマ・キャロル氏は、「暖かい年は、コガタペンギンにとっては辛いものになることが分かっています」と言う。コガタペンギンの餌になるイワシは、海水温の上昇に敏感なのだ。「海の水温が上がり続ければ、事態が悪化するのは明らかです」

コアラやカンガルーに比べるとファンは少ないかもしれないが、コガタペンギンもオーストラリアを代表する動物の1つだ。

コガタペンギンの多くはオーストラリア東岸および南岸沿いの島々にコロニーをつくって暮らしていて、夜に海岸をよちよち行進する姿は観光客を大いに楽しませている。

しかし、このペンギンは基本的には出不精で、コロニーから出るのは魚をとりに行くときだけだ。

フェアリー(妖精)ペンギンとも呼ばれるコガタペンギンは、数十年の間減り続けている。この傾向を心配するキャロル氏は、3年前から、オーストラリア東岸沖に位置するモンタギュー島を訪れて、コガタペンギンの追跡調査を行っている。彼女は今週、米国ニューオーリンズで開催中の米国地球物理学連合海洋学部門の会合で、これまでの研究結果を発表した。

ペンギンは常に、水温が低いほうへ向かう

コガタペンギンが生きていけるのは、熱帯から南下してきた強力な東オーストラリア海流が、春になると海底をかき混ぜるおかげだ。海の底にたまっていた栄養分が巻き上げられ、プランクトンが湧き、イワシが集まり、そして、コガタペンギンがイワシを食べる。

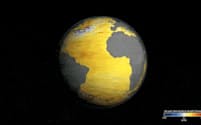

おそらく気候変動との関係で、東オーストラリア海流の源流域の海面水温は20世紀後半に1.1℃以上も上昇している。この上昇幅は世界平均に比べてかなり大きく、海流そのものも強くなってきている。

東オーストラリア海流が強くなったせいで、コガタペンギンが生息する海域の水温も上がることを懸念したキャロル氏は、2012年から2014年にかけて、60羽の野生ペンギンにGPSセンサーと加速度計を取り付けた。

加速度計は、ペンギンの体の動きを知るためのものだ。コガタペンギンが魚を捕まえるときの行動が加速度計にどのように記録されるかは、シドニー動物園で飼われている個体を使った実験ですでに明らかになっている。

データを解析した結果、餌を探すペンギンは、海水温の高い場所を避ける傾向があることが明らかになった。イワシは海水温が低いところに多いため、「ペンギンは常に、海水温が低い方に一直線に向かうのです」とキャロル氏。

それだけでなく、暖かい年の11月と12月(オーストラリアでは夏にあたる)には、ペンギンが捕まえる餌の数が少なくなることも判明した。

キャロル氏は、海水温が上昇すると、イワシがその海域にやって来る時期やそこにとどまる期間も変わり、狩りがさらに難しくなるのではないかと見ている。

「イワシが好む水温の幅は非常に狭いのです」

遠くへ行けば、それだけ危険に

キャロル氏は、ペンギンが直面する脅威は気候変動だけではなく、さらに研究を行う必要があると指摘する。

ほかの脅威としては、人間の活動や、捕食者(この地域にもとから生息しているアザラシのほか、ネコ、イヌ、キツネなど人間が持ち込んだ動物)の急増がある。

アルゼンチンのマゼランペンギンを研究している米ワシントン大学の保全生物学者ディー・ボーズマ氏は、より遠くまで餌を探しに行かざるをえなくなったことが個体数減少の原因の1つであると考えている。なお、氏は今回の研究には参加していない。

「ペンギンの生存を脅かす要因の中でどれが最も重要なのか、私には分かりません」とボーズマ氏。「けれども気候変動は、今後、大きな問題になるでしょう」

(文 Devin Powel、訳 三枝小夜子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2016年2月29日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。