筋肉を鍛えても「凝り」や「痛み」はなくならない

「使わない筋肉は緩む」ことなどない

肩凝りや肩の痛みでお悩みの方は多いことでしょう。その証拠に、都会ではマッサージや整体、鍼灸(しんきゅう)の店が次々に開業しています。

ところが、そうした施術によって、肩凝りや痛みが決定的に治ったという話はあまり聞きません。一時的によくなっても、すぐに元にもどってしまったという人がほとんどでしょう。マッサージなどで凝りや痛みが治らないとなると、こんどは別の方法で解消しようという人も出てきます。それが運動です。

「運動不足だから肩凝りになるんだ。ジムに通って普段から筋肉を鍛えれば、この悩みとおさらばできるに違いない」と考えるわけです。

はたして、それで本当に解決するのでしょうか。

そこでまず、ひとつ大きな勘違いを訂正してもらいたいと思います。筋肉を使わずに放っておいたら緩んでしまうと考えている人が結構います。使えば縮む筋肉は、使わずに放ったらかしにしていると緩んでしまうと思っているようなのです。使い過ぎた筋肉が張り感や痛みの原因であり、反対に使わずに緩んでいる筋肉はうまく収縮できず働かないと思っている節があります。

その結果が、疲れやすさにつながると思っていたり、体力の衰えになると考えているようなのです。さらには、筋力が弱くてカラダを支えられない、上手に使えない。だから肩凝り・腰痛になるのだと思っている人が多いのです。しかし、残念ながら、その考えはまったく間違っています。

確かに、大病をして長い間ベッドから動けない状態になった人や、宇宙飛行士のように重力がほとんどかからない環境に長期間いた人なら、筋肉がやせ細って衰えてしまう現象が起こります。

ただし、それはあくまでも特殊な例であり、筋肉にかかる負荷がほとんどない状態になって初めて起こることです。ごく普通の環境で生活している人にとっては、むしろ逆の現象が起きています。使わないから緩むどころか、筋肉は収縮してどんどん硬くなっていくのです。

強い筋トレはさらに凝りや痛みを増すだけ

ずっと座りっ放しの一日の後、カラダが緩んで困ります、なんて訴える人にお目にかかったことはありません。

なぜなら、じっとしている間も、自分では使っているつもりのない筋肉には一定の負荷がかかり続けているからです。その負荷とは、重力であり、自分のカラダの重さです。さらに、カラダが姿勢を崩した状態で居続けることにより、局所的に負荷がかかります。その結果が肩凝り・腰痛です。

ですから、ジムに通って激しい運動をするのは逆効果以外のなにものでもありません。激しい運動は、筋肉に強い負荷をかけることになり、さらに筋肉を収縮する結果になってしまうからです。筋肉はますます硬くなって、肩凝りや腰痛の痛みはむしろ拡大することさえあるのです。

誤解を避けるためにいえば、ジムの運動がすべて逆効果になるというわけではありません。適度で適切な運動を行うことで、肩凝りや腰痛を和らげることは可能です。でも、ジムで多くの人が行っている強い筋トレ、長距離を泳ぐ水泳、誤ったストレッチでは、少なくとも凝りや痛みを解消するという目的からはかけ離れた結果になる恐れがあるのです。

もちろん、アスリートがスポーツをきわめるために、ジムで激しいトレーニングをするのは別の話です。ここでは、あくまでも一般の人が、凝りや痛みを解消するために行っている運動について論じています。

大切なのは筋肉のバランス

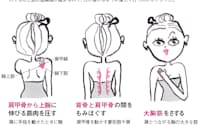

もう少し詳しく、肩凝りや痛みのメカニズムを考えてみます。多くの人は、肩の筋肉が固まって起きると感じていることでしょう。解剖学的にいえば、首から肩の裏側にある僧帽筋という筋肉です。その部分に凝りや痛みを感じるので、私たちは無意識のうちに首や肩の裏側をもむわけです。マッサージや鍼灸でも、施術するのは首や肩の裏側です。

でも、よく考えてみると変な話ではないでしょうか。現代人の日常生活や仕事は、パソコンの操作を代表として、ほとんど前かがみの姿勢になっています。それが肩凝りや痛みの原因になっていることは、誰もが感じていることでしょう。

ところが、凝っている僧帽筋は首や肩の裏側にありますから、前かがみの姿勢では伸びているはずです。縮こまって固まっているのではなく、伸びている筋肉がこっているのは、イメージに合っていません。

ここから、肩凝りや痛みは、単なる筋肉の縮こまりだけで起きるのではないことがわかります。結論からいうと、前後の筋肉のバランスが問題なのです。そのバランスが崩れるために、凝りや痛みが発生するのです。

筋肉というのは裏表の引っ張り合いで働きます。つまり、一方の筋肉が縮めば、もう一方が緩むという関係になっています。

収縮して力を発揮した筋肉は、自分では元の状態に戻ることができません。

例えば、腕の力こぶをつくる上腕二頭筋という名前の筋肉があります。これが収縮して縮んだ時、筋肉が膨隆してあの力こぶができるのですが、その収縮した上腕二頭筋は自ら元の状態に戻ることができません。どうするかというと、その裏側にある上腕三頭筋という、いわゆる「二の腕」の筋肉が収縮することによって元の状態に戻ります。

つまり、裏表の関係で、どちらか一方が縮めば、他方は緩みます。ある仕事をする際に縮む側の筋肉を主動筋、その裏側の筋肉を拮抗筋と呼び、基本的には筋肉はほぼすべてこの関係で動きます。

そうやって、裏表の関係で曲がった手足は元の位置に戻るのですが、その使用頻度や強度が高くなってくると、少しずつ疲労が蓄積され、完全に元の状態に戻り切らず、縮んだままになっていきます。

筋肉の裏と表の関係を知らなければ凝りは解消しない

少し難しい話になりましたが、結局のところ、首や肩の筋肉もこれと同じ関係になっています。つまり、首や肩の裏側にある僧帽筋と、前側にある大胸筋という筋肉が、主動筋と拮抗筋の関係になっているのです。

この裏表のバランスが取れている状態が理想であり、両者のバランスが保たれていれば運動能力の低下は防げますし、凝りや痛みも防くことができます。

ところが、前かがみの日常生活が続くと、前側にある大胸筋が縮んだまま、裏側にある僧帽筋は伸びたままの状態が続きます。すると、僧帽筋はもとに戻ろうとしますから、そこに張力がかかり続けていることになります。一方で、大胸筋は縮こまっているので、やはり力が入っています。このように、裏と表でどちらも力が入っているから凝るのです。

そうした状況に対して、裏側の僧帽筋だけを対象にマッサージしたり、ストレッチをかけたりしても、バランスが整いません。整えようとするならば、表側も対象にしなければいけないのです。

「本当にカラダにいい」運動とは?

だから、見栄えを良くしようとして腹筋を6個に割るとか、大胸筋や上腕二頭筋を大きくしてたくましいカラダをつくろうとするのは(個人の好みなので自由ですが)、それがカラダにとってはいいことではないことを理解してほしいと思います。

結局は筋トレもやり方次第なのです。普段じっとしてカラダを動かすことが少ない人に適切な運動は他にもありますが、そのさじ加減さえつかんでしまえば、筋トレもまた適度な運動としての選択肢になり得ます。もっとも、間違っても筋力アップによって強いカラダや痛みとは無縁のカラダができるとは思ってはいけません。大切なのはあくまでバランスなのです。

では、具体的にどのような筋トレやストレッチが適切なのか。筋トレの目安として筋肉痛が残らない程度で、ストレッチは裏表の筋肉をリセットするイメージです。

残念なことに、世の中ではストレッチということばが独り歩きをして、本来とはかけ離れた意味で使われてしまっています。そのために、まさに本書のテーマでもある「カラダにいい! と思っていることがカラダを壊す」原因にもなっているのです。

ビジネスマン向けの「本当にカラダにいい」運動というのは、固まって縮こまったカラダをほぐして、毎日リセットするというレベルのものでいいのです。具体的にいえば、ウオーキングで十分であって、ジョギングやランニングは必要ありません。ジョギングやランニングは趣味で楽しむのなら結構ですが、「カラダにいい!」と信じて無理にやるべきものではありません。

凝りにくい筋肉をつくる近道――肉体バランスのセルフチェック

凝りや痛みが生じにくいカラダにする方法はシンプルです。前後左右のバランスがとれていればいいのです。前かがみの姿勢が続いたらときにはカラダをそらすようにする、右手ばかりを酷使したら左手も動かす、くつ底の左右の減りが不均等ならば歩き方を考える─そうした意識を普段からもつことが大切です。

実際に、私のところに訪れる患者さんを診ていると、凝りや痛みの強い人は左右のバランスが大きく崩れているケースがほとんどです。「まっすぐに立ってください」といってもどちらかに傾いていたり、「左右の手をまっすぐにあげてください」といっても左右の手のどちらかが曲がっていたりするのです。

そしてなによりも問題なのは、そのアンバランスに本人が気づいていないことです。しかも、「鏡に自分の姿を映してみて、バランスの崩れがわかりますか」と聞いたときに、かなり傾いているにもかかわらず、それがわからない人が多いのです。「自分はそんなことはない」と思っている人は、ぜひ家族や友人の前で試してみてください。

笑い話のようですが、私のところに3年間通って、「はじめてバランスの崩れがわかってきた」という人もいるほどです。

大切なのは、バランスの崩れを意識することです。それが、凝りにくいカラダへの第一歩です。

その意識づけには、私のようなトレーナーに診てもらうのが一番ですが、自分自身でセルフチェックする方法もあります。

それは、「少なくとも1日1回鏡を見る」という習慣です。最初のうちは気づかないかもしれませんが、毎日見ていれば、「きょうは目がはれぼったい」「左の口角が下がっている」などという変化に気づくことでしょう。全身が見える姿見でチェックすれば理想的ですが、まずは顔だけでもじっくり観察するようにしてください。そして、毎日の変化をノートにメモしていけば、間違いなく効果が上がります。

亀田圭一(かめだ・けいいち)

コンディショニングトレーナー、BODY TIPS代表

青山学院大学卒。 航空会社勤務などを経て、一転トレーナーを目指し鍼灸師免許を取得。鍼灸学校に学びつつ、母校の青山学院大学トレーニングセンターにてトレーナー研修を積み重ね、プロのトレーナーとして活動する。 2010年7月、東京都渋谷区にBODY TIPSを設立。NSCA認定パーソナルトレーナー(NSCA-CPT)、はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師、さとう式リンパケア・インストラクターほか、コンディショニングに関する国家資格、認定資格を多数保有。著書に「カラダにいい!がカラダを壊す」(日本経済新聞出版社)。

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。