冥王星「接近通過」をめぐる10の疑問に答える

2006年に打ち上げられた米航空宇宙局(NASA)の探査機「ニューホライズンズ」は、2007年には木星の軌道を通過し、その後は1日160万キロ近いスピードで飛び続けている。この史上最速の探査機でさえ、約50億キロ離れた冥王星に達するには9年半の歳月を要した。

時速4万8000キロ超の速さで進む探査機が冥王星のそばを通過するのにかかった時間は、たったの3分だ。それでも冥王星から遠く離れる前に、探査機は何百項目もの調査を行う。最初の高解像度画像はフライバイ(接近通過)の翌日に送信され、その後は16カ月間かけて徐々にデータが地球に送られてくる。

今回の冥王星接近通過に関する10の疑問を、宇宙ライターのナディア・ドレイク氏に聞いてみた。

探査機のスピードを上げることで冥王星に早く到達できましたが、その場合、冥王星で速度を落としたり周回軌道に入ったりすることは不可能です。冥王星の重力は弱く、非常にゆっくりとしたスピードで飛んでいない限り、周回軌道に引き入れられることはありません。

探査機の速度をそこまで落とすには、燃料を積んでいって、それを使ってブレーキをかける必要があります。このときに必要な燃料の量は、探査機を最初に打ち上げたときと同程度です。探査機自体に加えて、それだけの燃料を打ち上げることは、事実上不可能なのです。

銀河と冥王星では、大きさも明るさも違います。いくら遠くにあっても、大きな銀河は強い光を放っているため、ハッブル宇宙望遠鏡などを使えば鮮明に見えます。いっぽう冥王星は、地球の月の3分の2程度の大きさしかない暗い星なので、最先端の望遠鏡でもはっきりとは見えません。冥王星よりも地球にずっと近い準惑星ケレスでさえ、ハッブルで撮影してもぼんやりとした点にしか見えません。

冥王星系を通過中に、塵の粒子にぶつかったら大ごとです。探査機は非常に速いスピードで飛んでいますから、米粒ほどの物体にぶつかるだけでも大きなダメージを受けるおそれがあります。探査機のルートに塵や岩石が入り込む原因がないかどうかをチェックするため、探査機のチームは数週間にわたって一帯を集中的に調べました。幸い、特に心配なものは見つかりませんでした。

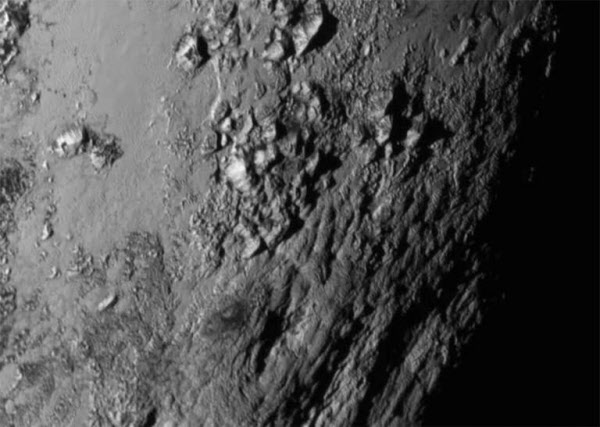

今回の接近以前も、ニューホライズンズから送られてくる画像はどれも、過去のものよりはるかに鮮明でした。最接近の際には冥王星と衛星カロンをごく近距離から撮影できるし、ほかの小さな衛星の姿もとらえられる可能性があります。探査機から観測できる側にあるものなら、ニューヨークのセントラルパークにある湖ほどの大きさの物体でも見えるはずです。さらに最接近の後、冥王星の周囲を旋回する際に、この星の南極を初めて目にすることができます。

光速で進む無線信号が冥王星から地球に到達するのに、4時間半かかります。接近通過中に集めたさまざまなデータがすべてニューホライズンズから地球に届くまでには、16カ月もの時間がかかります。

ニューホライズンズは、冥王星と大きな衛星カロンを近距離から詳細に観察します。研究者が注目しているのは、冥王星の地形、構成物質、地質活動の有無、窒素が主成分の薄い大気の様子などです。また、冥王星系の形成と発達についての手がかりも見つけたいと考えていて、これは小さな4つの衛星、ニクス、ヒドラ、ケルベロス、ステュクスから見つかる可能性があります。

冥王星を通過した探査機は、カイパーベルト(海王星軌道の外側に広がる小天体の密集領域。冥王星もこの中にある)をさらに奥へと進みます。この先5年の間に、近くを通過する別の小天体を観測する計画も検討中です。最終的には、NASAが1977年に打ち上げた探査機ボイジャー1号、2号と同じように、太陽系を脱出するでしょう。

現時点では冥王星に別の探査機を送る予定はありませんが、この先、冥王星をはじめとする太陽系外縁天体についてさらに詳しい調査ができればうれしいですね。

今のところはまだですが、計画はあります。「ワン・アース・メッセージ」と呼ばれるこの計画は、ニューホライズンズにデジタル・メッセージをアップロードしようというものです。これは探査機によるデータ収集と地球への送信が終わってからの計画なので、もしカイパーベルトで別の天体について接近通過と観測を行うことになれば、実施は何年も先になるでしょう。

大半の時間は休眠状態でしたが、ときどき覚醒してシステムチェックを実施しました。もちろん2007年の木星通過の際は覚醒しましたし、2014年に海王星の軌道を通過したときも覚醒して写真を撮りました。このときは非常に距離が遠かったため、海王星は小さな点にしか写りませんでした。

(文 Nadia Drake、訳 北村京子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2015年7月16日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。