「カレーの矛盾」が原動力? 即席カレー戦国史

編集委員 小林明

酷暑も徐々に和らいできた9月。夏バテ対策として香辛料がピリリと利いたカレーを食べる人も多いのではないだろうか?

そもそもカレーは欧州に広まったインド料理が明治期の文明開化とともに日本に伝えられたものだが、庶民の食生活に定着するのは戦後のこと。その後、日本で独自の食文化として発展を遂げ、子どももおいしく食べることができる栄養価の高い「国民食」としての地位を固めてゆく。戦後生まれの団塊の世代の発育を支え、日本経済の発展を側面からけん引してきたわけだ。

原動力となった「カレーの矛盾」とは?

ところで、家庭で手軽にカレーが楽しめる固形即席カレー(カレールウ)の歴史をたどってみると、3次にわたって起きた「即席カレー戦争」を通じて巨大市場に発展してきたプロセスが読み取れる。その成長の原動力になったのは「カレーの矛盾」――。さらに核家族化や生活水準の向上など家庭の構造や食生活の変化もはっきりと浮かび上がるので興味深い。

そこで今回は即席カレーの歴史を振り返ってみよう。

3次にわたるカレー戦争、高度成長とともに市場拡大

カレールウとはカレー粉、小麦粉、油脂、スパイスなどを加熱調理したうえで水分を飛ばし、固形にしたもの。油脂分が常温で固まるという性質を利用してルウ全体が固められている。

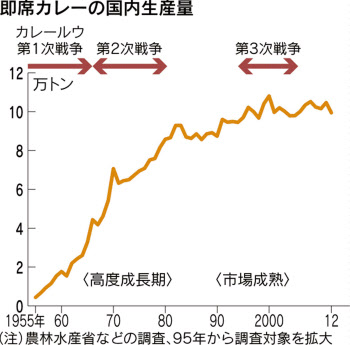

まず戦後の即席カレー市場の変化を統計で確認しておこう。

グラフを見ると、生産量が高度経済成長とともに急速に増加してきた様子が分かる。1955年に4358トンだった生産量は70年までに70605トンと16倍以上に増加。しかし安定成長期に入った70年代以降、生産量は徐々に横ばいに移行してしまう(グラフは95年から調査対象を拡大)。

業界関係者によると、その間、国内の主要メーカー同士による3次にわたる激しいシェア拡大競争があったとされる。メーカーの技術革新や消費者の好みの変化を通じて、日本のカレー文化の象徴であるカレールウが大きく変貌を遂げてきたのだ。

では、第1次(1950年~60年代半ば)、第2次(60年代後半~70年代末)、第3次(90年代半ば~2000年代前半)に分けて各戦争の詳細を追いかけてみよう。

戦後日本のカレー文化は、1950年ごろに国内の食品メーカー各社が固形即席カレー(カレールウ)の発売を相次いで始めてから始まった。「全国各地で様々なメーカーが入り乱れて市場をつくり出した群雄割拠の市場創生期だった」(エスビー食品)という。

それと同時に第1次即席カレー戦争(1950年~60年代半ば)が勃発する。

きっかけは板チョコ技術を生かしたグリコ「ワンタッチ」

画期的な"事件"は60年に江崎グリコが「ワンタッチカレー」を発売したこと。

それまでの固形即席カレーは固いせっけんのような形状で包丁などで少しずつ削りながら調理するのが普通だったが、「ワンタッチカレー」は「板チョコのようなプレート状で、そのまま鍋に入れても溶けるようにした」(江崎グリコ)。こうして家庭で手軽にカレーが調理できるようになったのだ。

6枚入り(30円)と10枚入り(50円)。あまくち・からくちの2種類(からくちは61年発売)。簡便性を強調するために「ワンタッチ」と名付けた。家事に追われる主婦にとっては心強い味方になったようだ。製法はグリコの板チョコやキャラメルの製造技術を応用した。すぐに大量消費時代の波に乗ってヒットし、市場規模が一気に拡大するきっかけとなった。

リンゴとハチミツの甘さで子どもをつかんだハウス「バーモント」

続く大きな節目は、ハウス食品の「バーモントカレー」の登場。

東京オリンピックに向けて日本経済が高度成長の道のりを疾走していた63年のこと。辛さが苦手な子どもも食べやすいようにリンゴとハチミツを入れて甘みを生かしたマイルドな風味にした。120グラム入り60円。子どもたちの圧倒的な支持を得て、現在でも市場の3割以上という最大シェアを誇る大ヒット商品となる。

エスビーは高級カレー「ゴールデン」で大人にアピール

次に登場したのが、エスビー食品の「ゴールデンカレー」。大人向けの高級カレーの草分けで66年に発売された。価格は高めの100円に設定。30数種類ものスパイスを調合し、豊かな香りと味わいを売り物にした。「高度成長を経て生活水準が急速に上がったことをにらんだ商品戦略」(エスビー食品)だった。

残念ながら販売競争には生き残れなかったが、ユニークな「幻のアイデア商品」もある。

その代表が59年にエスビー食品が発売した「モナカカレー」。とろみを出すためにもち米を使ったモナカの皮でパウダー状のルウを包んだのが特徴。一時的にはヒットするが、「ワンタッチ」の簡便性の勢いなどに押されて伸び悩んだ。だが、その発想やネーミングのおもしろさから一部のカレーマニアの間では根強い人気があり、復活を求める声も少なくない。

第1次戦争を経て、即席カレー業界は「群雄割拠」の乱立状態からハウス・エスビー・グリコによる「3強」の時代に移行する。

ハウスは高級市場、エスビーは子ども市場を切り崩し

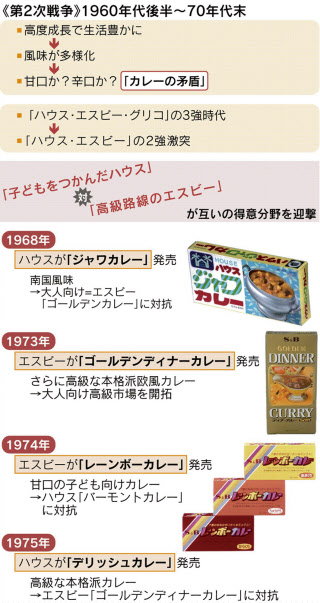

第2次戦争が起きたのは60年代後半~70年代末。高度経済成長に合わせて市場が急拡大した時期。ここでは子ども層をがっちりつかんだハウス食品、大人向けの高級路線のエスビー食品が互いの牙城の切り崩しを狙う激しい「2強対決」となった。

また同時に、カレーの味を子どもが好む甘口にするか、大人が好む辛口にするかで悩む「カレーの矛盾」も表面化した。

ハウス食品はエスビー食品の牙城である大人向けの高級市場への攻勢を強める。

68年に「南の香り・爽快なシゲキ・オトナのカレー」などと銘打った「ジャワカレー」(125グラム入り80円)を発売。75年にはさらに上級の市場を狙った「デリッシュカレー」も売り出した。

一方、エスビー食品は主力の「ゴールデン」よりも高級な「ゴールデンディナーカレー」(180円)を73年に発売。得意の高級市場をてこ入れする一方、ハウス食品の「バーモント」に対抗するため、ミルク、ハチミツ、バナナ、リンゴ、カカオなどを加えて甘くてマイルドな風味にした「レーンボーカレー」(130円)も74年に売り出し、子ども層を取り込もうと攻勢をかけた。

第2次戦争の結果は1勝1敗1分け

業界関係者によると、ハウス対エスビーの第2次戦争の結果は両者とも1勝1敗1分けだったという。

子ども向け商品ではハウス「バーモント」(エスビーの対抗商品は「レーンボー」)、最高級商品ではエスビー「ディナー」(ハウスの対抗商品は「デリッシュ」)が勝ち、高級商品ではハウス「ジャワ」とエスビー「ゴールデン」が引き分け。こうした競争を通じて即席カレーは飛躍的な進化を遂げた。

甘口か?辛口か?「カレーの矛盾」→風味の多様化

この時期に浮上した「カレーの矛盾」について説明しておこう。

家庭で作るカレー鍋は基本的に1つ。だから、それを子どもに合わせた甘口にするか、大人に合わせた辛口にするかで頭を悩ませることになる。

ひとまず子どもが食べられる甘口で作り、お父さんにはソースやタバスコ、トウガラシ、コショウなどの香辛料を使って好みの辛さに調整するなど、各家庭であれこれ工夫していたようだ。やむを得ず鍋を甘口と辛口の2つに分けて作ったりするケースもあったらしい。

皆さんの家庭ではどう対応していただろうか?

ともあれこれ以降、カレーの風味は多様化の傾向を一段と強めていく。

「新たなカレーの矛盾」はバブル経済から生まれた

第3次戦争は90年代半ば~2000年代前半に起きた。バブル経済の崩壊を受け、即席カレー市場も伸び悩み始めた時期だ。このころになるとさらに「新たなカレーの矛盾」が表面化する。大人も子どもも舌が肥え、従来のカレーの風味では満足できなくなったからだ。

グルメブームで高級レストランが急増し、一般庶民が海外を旅行するのも珍しくなくなった。味覚も様々な経験を重ね、より本格志向が強まっていった。ファミリーレストランやファストフードも普及し、誰でも手軽に国際的な料理を楽しめるようになった。すると一昔前のような甘さ一辺倒のカレーでは大人も子どもも満足できないようになる。

「こく」「まろかやさ」「熟成」などの新たな風味・食感へ

そこで各社が相次いで打ち出したのが「こく」「まろやかさ」「熟成」「とろける」などの新たな風味や食感。

95年に江崎グリコが一晩寝かしたうまさを打ち出した「熟カレー」(大箱220円、小箱130円)を発売。翌年の96年にはハウス食品が「こく」と「まろやかさ」をブレンドした「こくまろカレー」(100グラム入り120円、200グラム入り200円)、01年にはエスビー食品が圧力鍋で煮込んだようなとろみとうまみがある「とろけるカレー」(200グラム入り200円)を発売。

主要商品の顔ぶれが様変わりした。

「熟カレー」はグリコらしくチョコやキャラメルの製造技術を応用して開発。そのコンセプトは、それぞれ別の釜で作ったルウを2段重ねにして「こく」と「香り」を楽しめる現在の「2段熟カレー」(144グラム220円)にも継承されている。

その後、即席カレーは激しい辛さを追求したマニア向け、カロリー控えめの健康志向タイプ、世界各地のエスニックカレーなど、好みの多様化に対応した様々なこだわりの商品が増えてくる。

辛さで表面温度が下がる効果も……

最後にカレーに関するウンチクを少し。

暑い季節にはカレーが合うというイメージがある。なぜだろう? 実は、辛いスパイスを食べると、その直後は体の皮膚の表面温度が上昇するが、しばらくすると、表面温度が下がって涼しく感じるようになる効果があるらしい。このため、食欲を増進し、夏バテなどで衰退した体力を回復する食事にはうってつけなのだとか。カレールウの売り上げも年間を通じてほぼ一定しているが、細かく見ると、初夏から夏にかけて売り上げがやや伸びる傾向がうかがえるという。

ちなみに日本人1人が1年間にカレーを食べる平均回数は78回。月間で6.5回、つまり1週間に1回以上は食べている計算になる。また、家庭で調理したカレーを食べる月間の平均回数は2.5回。これらは赤ん坊まで含めた総人口から算出した数値なので、カレー好きが実際にカレーを食べる頻度はさらに多いと考えてよさそうだ。

夏バテ対策にカレーを食べながら、たまには日本の国民食やライフスタイルの変遷などに思いをはせてみるのもいいかもしれない。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界